En primer lugar, y de manera fundamental la pregunta de QUE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION requerimos es clave para enfocar nuestros esfuerzos con sentido estratégico, con la consabida consideración que debemos dejar libertad plena en alguna proporción para las exploraciones individuales libres sobre cualquier tema. En primer lugar, no hemos comprendido la dimensión del reto de conocimiento en Colombia, el país de más densidad de la biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta, -lo cual debería activar una estrategia radical de conocimiento y aprovechamiento-, ante un escenario global de fuerte deterioro del clima y de las condiciones de vida planetarias. Nuestro territorio es dotado también de grandes condiciones naturales de viento, sol, agua, pero se invierte muy poco en conocimiento y además , lo poco que se hace es imitando principalmente los patrones de evolución de otras latitudes, cuando nuestro reto también es generar nuestro “propio conocimiento”, en alianza y solidaridad con otros países especialmente del sur y sobre todo recurriendo a nuestra extraordinaria riqueza humana, que ha sabido adaptarse a las más difíciles y complejas realidades. Es cierto que hay esfuerzos y resultados valiosos en las diferentes entidades, sectores y regiones, pero son modestos, casi mínimos, frente a lo que debemos hacer.

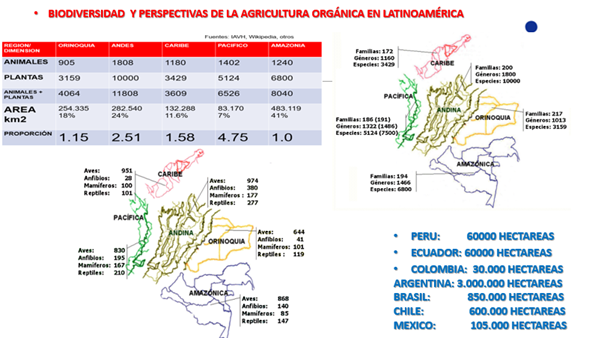

La gráfica 1 sintetiza buena parte de nuestros retos de conocimiento en la dimensión natural. Somos un país de enorme biodiversidad por kilómetro cuadrado, en el cual si bien la amazonia es muy rica en ello, la superan todas las demás regiones en esa medida ( de acuerdo al conocimiento absoluto y relativo que tenemos de ellas) pues se aprecia que, si tomamos como Uno (1) dicha medida en la amazonia, el pacífico es 4,75 veces de más número de especies por kilómetro cuadrado, la región andina es de 2,51; la región caribe de 1,58; la región orinocense de 1,15, pero no sabemos qué hacer con ellas en el sentido amplio del término[1], pues estamos aproximándonos con sistemas extractivos convencionales principalmente, como es el caso de la pobreza de aplicación de la agricultura orgánica , y por ende de la agroecología en Colombia, frente a otros países en américa latina.

GRAFICA 1. Diferencias de densidad de la biodiversidad por km2 en las cinco regiones colombianas y Area bajo agricultura Orgánica por país latinoamericano.

Fuentes: Estimativos Autor con bases datos IAVH y estadísticas FAO.

En cuanto a la descentralización y regionalización de los recursos y las decisiones, nos parece que el planteamiento del exdirector de planeación Jorge Iván González, que se debía centralizar de nuevo la decisión sobre los recursos de regalías y optar por pocos macroproyectos de dimensiones muy superiores a las de los actuales[2] podría tener sentido si se logra que su aplicación real en las diferentes regiones sean concebidas y administradas por los propios investigadores e innovadores en cada región, lo cual se logra con herramientas de consulta a todos los investigadores del Sistema Nacional de CTi y a las poblaciones regionales, y podrían ser además un instrumento de consolidación de la democracia, en un país que tiene una democracia “muy imperfecta” como los señalan Acemoglu y Robinson. Por ello, insistiremos en el valor de los procesos de consulta “profunda” en cada región.

Es obvio que 12 mil o más pequeños proyectos desconectados no son la solución, pero el planteamiento de cuatro o cinco temas estratégicos de carácter tecnológico o de ciencia aplicada, que puedan interpretarse para cada región y además logren afectar varios aspectos por su enfoque multidimensional, serían una aproximación más estratégica y robusta. De hecho, se ha avanzado al respecto desde el mismo origen de los fondos de regalías para ciencia y tecnología, pues en su momento (2012 y 2013) ejecutamos en Colciencias la más grande consulta profunda a los investigadores inscritos al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo el método Delphi, con “doble vuelta” de consulta, para asegurar el dialogo suficiente, que explicaremos en más detalle. Posteriormente se han hecho ejercicios, no tan detallados y profundos, acerca de los temas que deberían fortalecerse.

En el periodo 2012-2013 y 2014, condujimos con la ingeniera Claudia Cuervo, Jefe de Planeación y posteriormente subdirectora de Innovación de Colciencias , una consulta masiva a todos los investigadores asociados del SNCTi y posteriormente con la ingeniera Castellanos del Sistema de Profesionales de la Administración Pública egresados de la ESAP, dos ejercicios que nos permitieron un cubrimiento nacional con resultados importantes, de identificación de las preferencias “educadas/informadas” en cada región. Se usó la metodología Delphi, con doble vuelta, de tal manera que los resultados de la primera ronda, construidos individualmente por cada investigador@, fueron promediados y nuevamente se sometió a consulta individual, informando de estos promedios; l@s investigador@s revisaron sus propios resultados frente a estos y los ratificaron o modificaron. Se presentan algunos de estos resultados, pues se consultaron todos los temas que se identificaron previamente en ejercicios del consejo nacional de ciencia y en talleres de profesionales de administración pública; los dos ejercicios de “Consulta Amplia de Expertos con el Método de Planeación Estratégica Participativa con Escenarios territoriales tridimensionales, PET2 ”. El método es una combinación de dos métodos con modificaciones innovadoras en cada uno de ellos y su prueba como herramienta de planeación participativa a nivel nacional, mediante una encuesta masiva de “Expertos” para la planificación y toma de decisiones más equitativa y sustentable; permite incorporar la diversidad, la complejidad y la incertidumbre mundial del Siglo XXI resultantes de la globalización y los cambios tecnológico y climático y su interpretación y estrategia de adaptación desde las regiones colombianas.

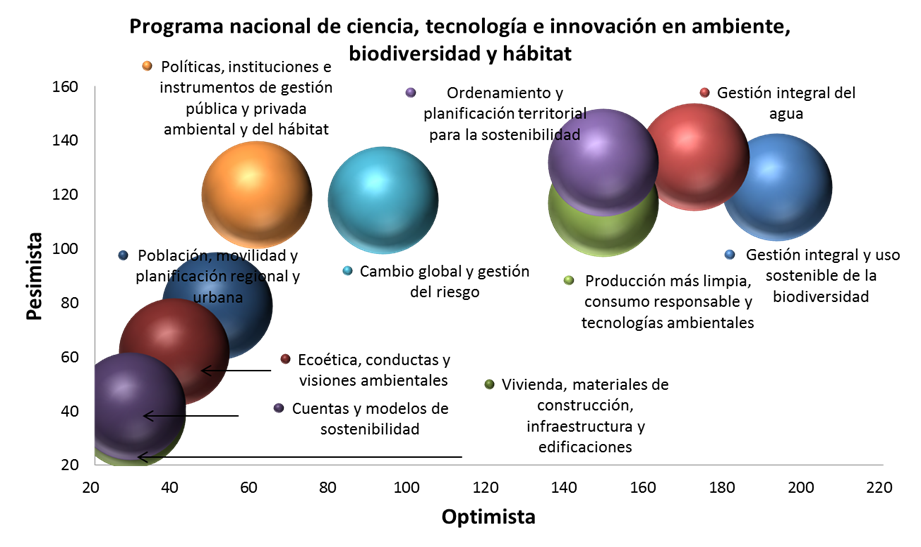

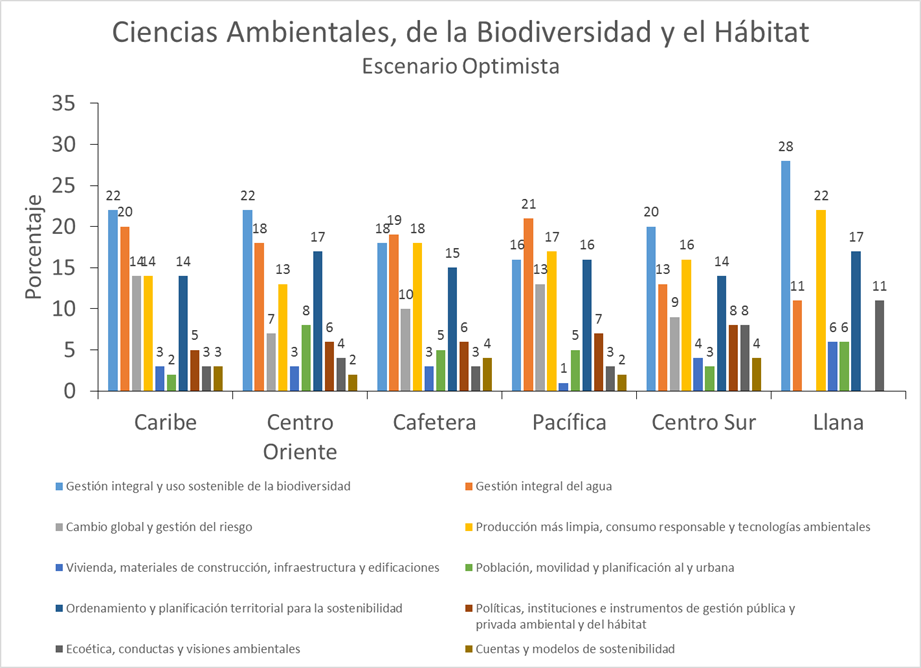

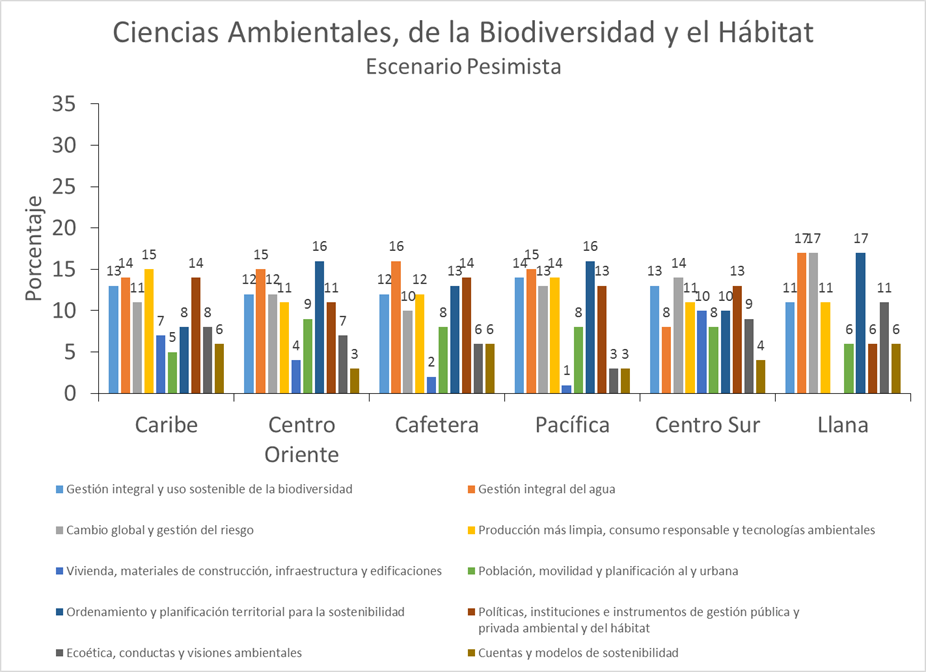

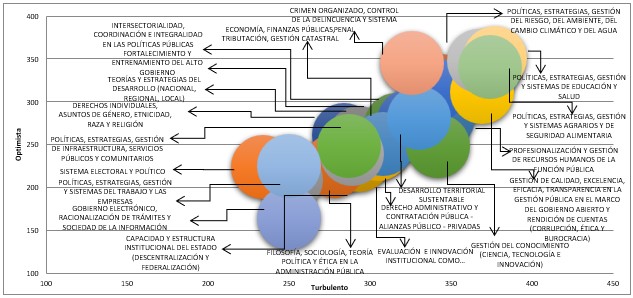

Se usó en dos escenarios distintos: en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y con egresados de Administración Pública de la ESAP. Los resultados son muy interesantes: en la dimensión ambiental de la encuesta al SNCTI, coinciden los temas de gestión sostenible del agua, de la biodiversidad, del riesgo y la producción limpia, que resultan muy cercanos a los dos temas escogidos en el informe de asocars 2017 sobre contaminación hídrica asociada a las grandes ciudades y de áreas protegidas de carácter regional y nacional. Los resultados de la encuesta de la ESAP a los egresados de administración pública son elocuentes: el tema de las políticas, estrategias de gestión del cambio climático, el agua, la diversidad y de riesgos ocupan el lugar más destacado de las preocupaciones de los administradores públicos para enfrentar la nueva etapa de la paz territorial en Colombia, que pensamos inicialmente que se iniciaba por última vez en el 2016 y que la dura realidad ha demostrado que continúa en el 2025.

La encuesta masiva que se realizó, sobre necesidades de ciencia, tecnología e innovación en cada departamento y en cada una de 15 áreas de conocimiento (correspondientes a los programas existentes en Colciencias) se envió a aproximadamente 24 mil personas, de los cuales alrededor de 11 mil eran empresarios, 12 mil investigadores, 1,5 mil funcionarios públicos y 0,5 entidades de la sociedad civil, con 150 preguntas, la cual respondieron casi 6 mil; y la otra, sobre retos de administración pública, con la ESAP, a aproximadamente 9 mil profesionales de esa área, distribuidos en todo el país, con una respuesta de 1,6 mil personas. En el primer caso, se identificaron, en talleres de expertos con los miembros de los Consejos Nacionales de Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación, tanto los escenarios futuros posibles con tres ejes; ( se logra a no la paz en Colombia; el entorno mundial político y económico es relativamente estable o muy impredecible; el cambio climático causa efectos muy fuertes o no es tan fuerte); se identificaron para cada uno de los programas de Colciencias los 10 temas estratégicos que serán claves en el futuro de cada uno de ellos y se solicitó a los encuestados que respondieran en su área de conocimiento, de las 15 grandes áreas del conocimiento analizadas, en su departamento de residencia y ejercicio profesional, cuales serían los tres temas que recomendarían; esto permitió construir una priorización por departamentos y regiones.

En el caso de los administradores públicos, el método solicitó, bajo un procedimiento con algunas variantes, seleccionar de una lista completa sobre los temas de investigación que actualmente desarrollan las principales universidades del mundo en Administración Pública, los que considera cada encuestado que serían importantes en su departamento para atender el “postconflicto” o acuerdo de entrega de armas de las FARC-EP. Los encuestados expresaron su opinión sobre las falencias, necesidades y expectativas de formación, entrenamiento y de información y apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. La lista de las áreas y temas investigados en la década de 2010-2020 a nivel internacional se elaboró a partir de una revisión bibliográfica extensa y su depuración con un grupo de expertos en administración pública de la ESAP.

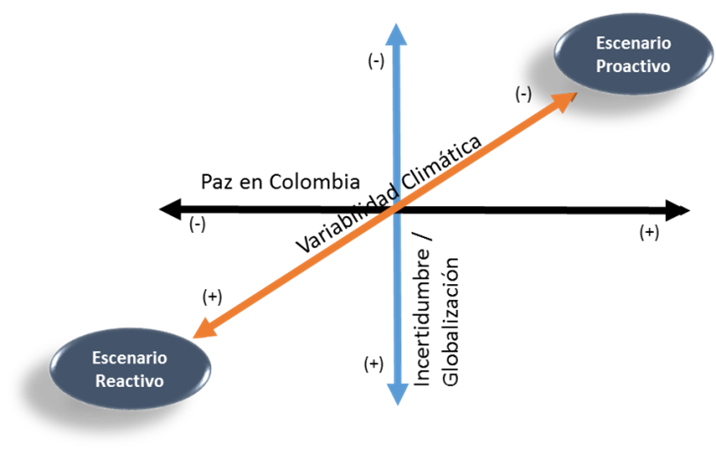

El método de Escenarios Futuros Posibles se ha desarrollado hace por lo menos 25 años a nivel internacional y fue introducido a Colombia con el ejercicio “Destino Colombia”, que arrojó cuatro escenarios, en torno a dos ejes: el logro de la paz y la apertura económica; la realidad colombiana ha demostrado que varios de estos escenarios han sucedido en la vida real nacional. En el caso del nuevo método Triaxial, los ejes son: la paz, el cambio climático y la incertidumbre mundial, para conformar dos escenarios: el “crítico”, en el cual el proceso de paz es tortuoso, los efectos del cambio climático son fuertes y la incertidumbre mundial es alta y el escenario “optimista” con los atributos contrarios. Igualmente, se modificó el método inicial, en cuanto a que se cumplieron tres pasos: a) la construcción de la lista de temas en torno al área de conocimiento fue elaborada en “talleres de expertos”, conformados por los miembros de cada programa nacional de ciencia, tecnología e innovación que alberga Colciencias, y que representan tanto la academia, como las empresas, como el estado y la sociedad civil organizada (por ejemplo: el representante de los usuarios del sistema nacional de salud). b) se incorporaron los listados creados en dichos talleres a un cuestionario más amplio y c) se envió una consulta a través del programa “Survey Monkey”; la respuesta fue muy alta: para el caso de Colciencias, 5897 personas respondieron de 23861 envíos, para un 24,7%; 1650 personas contestaron de 9205 administradores públicos en el caso de la ESAP para un 18%, más aun considerando la extensión y complejidad de la encuesta que incluyó temas como las nuevas regalías de ciencia, tecnología e innovación y las políticas nacionales de desarrollo. La figura 1 resume el método triaxial de escenarios futuros posibles, que podría ser adoptado por DNP como herramienta permanente de evaluación de las opciones posibles. En el próximo ejercicio de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, podríamos “jugar” masivamente en consultas comunitarias y de grupos especiales, con estos métodos, para recoger de manera más sistemática el conocimiento y opinión de los protagonistas regionales.

Figura 1. El Método Triaxial de “Escenarios Futuros Posibles”

Fuente: Construcción Propia

Las respuestas y resultados del método permiten dirigir más eficaz y eficientemente los esfuerzos institucionales y organizacionales e incluso reestructurar las entidades y empresas con un mejor conocimiento y retroalimentación periódica, si se establece como un mecanismo de consulta y decisión colectiva, PERIODICO Y SISTEMÁTICO, pues sus costos y complejidad permiten reenviar y compartir los resultados muy ágilmente y de manera periódica. Una gerencia estratégica y humanista se beneficia mucho de este tipo de método, el cual además permite identificar además de las necesidades, las riquezas de conocimiento y capacidades en las regiones, que pueden compartirse y beneficiar a todos. En el caso de las regalías de ciencia, tecnología e innovación, permite identificar temas estratégicos que deben abordarse con visión regional, en alianzas estratégicas entre los departamentos.

En el caso de los administradores públicos, teniendo en cuenta que la Administración Pública es una también una ciencia estratégica y de síntesis (como la geografía en lo espacial), que debe prever de alguna manera el futuro, se solicitó, bajo la metodología de “escenarios futuros posibles”, que los participantes imaginaran por lo menos dos escenarios para evaluar las acciones que se deben acometer para enfrentarlos de la manera más sustentable posible en el “post-conflicto”. Se usaron escenarios similares a los del ejercicio de Colciencias. Una revisión exhaustiva de las líneas de investigación que adelantan los programas de doctorado en Administración Pública, Políticas, Asuntos Públicos y Gobierno a nivel internacional y de los temas principales del CLAD sobre innovaciones en la gestión pública, permitió construir el listado de temas que fueron evaluados mediante talleres Ad Hoc de expertos, en los cuales se contó con la asistencia voluntaria de varios profesores investigadores de la ESAP y otras Instituciones, y se “tamizaron” todos los temas, identificando, agrupándolos y sintetizándolos en una lista manejable de 20 temas. Este ejercicio colectivo se complementó con la revisión individual por separado y nuevamente se reunieron los expertos invitados con el grupo investigador para formalizar la tabla del listado temático que se enviaría a consulta a los profesionales de administración pública del país.

Posteriormente, se construyó la base de datos de profesionales nacionales a partir de información suministrada por la subdirección de proyección institucional de la ESAP, complementándola con otros accesos como la base de datos de SCIENTICOL, lo cual resultó en una muestra de 9205 personas dentro los cuales destacamos Docentes, Estudiantes, Egresados y Consultores de la ESAP, Servidores públicos e Investigadores de áreas sociales.

Se diseñó la encuesta con base en el instrumento “PEPET: Prospectiva Estratégica Participativa con Escenarios Triaxiales”, con tres ejes (vertical, horizontal y diagonal), diferenciándose del normal de dos ejes que ha sido comúnmente usado en diferentes ejercicios en Colombia; la razón consiste en invitar al encuestado a pensar de manera más compleja e integral, pues debe imaginar un escenario en el cual coinciden tres aspectos que de hecho resultan en ocho posibles escenarios a partir de los tres ejes; los temas escogidos para cada uno de estos ejes fueron:

- Primer escenario “PROACTIVO”: no se logra la paz en la forma esperada en Colombia; hay alta incertidumbre y complejidad internacional tanto política como económica; los efectos del cambio climático son severos en países tropicales.

- Segundo escenario “REACTIVO”: se logra la paz de manera fácil y satisfactoria; hay baja incertidumbre económica y política a nivel internacional; los efectos del cambio climático son moderados.

La encuesta se envió y procesó mediante el uso de un programa que permitió el envío masivo y la consolidación de información para finalmente, realizar el análisis y presentación de resultados, construyendo la gráfica de síntesis de escenarios y de coincidencia de los temas en ambos. Somos reiterativos en estos temas, pues no han perdido vigencia como lo constatan los hechos de los últimos años, posteriores al acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Para el ejercicio de Colciencias 2012-2013, se presenta uno de los resultados de una de las áreas (en realidad se cuenta con más de 300 gráficas, compuestas por los resultados para quince programas con dos escenarios en 32 departamentos y distrito capital, más los consolidados por las 6 regiones en las cuales se agruparon, de acuerdo a la clasificación propuesta por el DNP). En la Figura 2, que se presenta a continuación, se puede observar en Ciencias Sociales, los temas más importantes son Desarrollo Humano, ética y calidad de vida, Economía, Innovación, competitividad y sostenibilidad, Política, estado y relaciones de poder y Conflicto, criminalidad, derechos, justicia, paz y equidad, los cuales se ven representados en las esferas de la esquina superior derecha de la gráfica y claramente en las barras que representan los tres temas más importantes en cada escenario.

Figura 2. Programa Nacional en Ciencias, Tecnologías e Innovación de Ambiente, biodiversidad y Habitat

Fuente: (Fonseca C. H., 2016)

En cuanto a los problemas existentes en los diferentes sectores de la gestión pública (ver figura 3), aparecieron de manera muy importante los temas de las políticas y estrategias de gestión del cambio climático, del agua, la biodiversidad y el Riesgo en todas sus manifestaciones. Adicionalmente, los temas de alimentación sana y seguridad alimentaria, salud, educación y ciertamente, crimen organizado, control de la delincuencia y justicia penal ocupan un papel destacado en ambos escenarios futuros posibles. Nuevamente, estos ejercicios, realizados de manera periódica y sistemática, permiten ir evaluando los cambios cualitativos requeridos para lograr un verdadero desarrollo, muy distinto al “crecimiento” bruto que tanto critican varios sectores.

Figura 3. Escenarios futuros posibles Administración Pública

Fuente: (Fonseca, Castellanos , & Castillo, 2014)

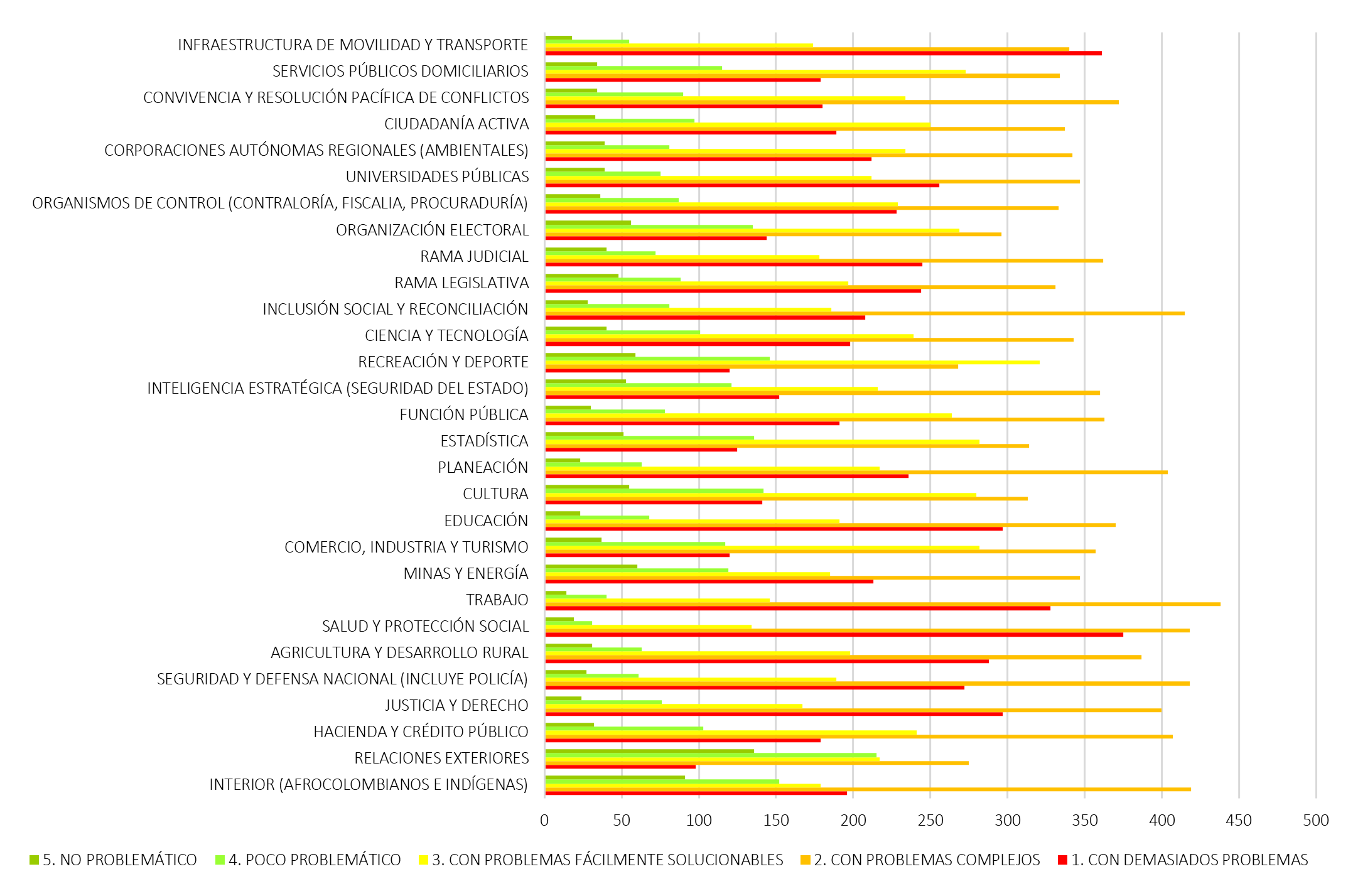

Como resultado de la encuesta en el área de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, se encontró (en el 2014) que una proporción muy alta de administradores públicos no tienen familiaridad y menos experiencia en procesos de planeación participativa, investigación-acción participativa, resolución de conflictos, lo cual era no solo muy pertinente en la etapa del post acuerdo de paz con las FARC , sino también en la era posterior a 2016, en la cual se requiere presencia real y productiva del estado so pena que otros ocupen su lugar especialmente en las áreas de justicia, seguridad, recaudación de impuestos, en una forma ágil, transparente y efectiva.

Figura 4. Sector o tema en el que se encuentran los principales problemas de gestión pública en su municipio o región

Fuente: Elaboración propia

En el período 2023-2024, y como producto de una encuesta,- no consulta-, que podría ser mejor elaborada y consultada en el sentido de acerca más participativa y específica para las regiones, el Ministerio de Ciencia determinó que los 2,9 billones de regalías para CTi fueran focalizados en 6 retos:

- Reto 1, de soberanía y derecho alimentarios, en los cuales se esperaría que se avanzara en agroecología; es indudable la necesidad de disminuir la dependencia de importaciones de alimentos tan estratégicos como el maíz (importamos el 70%) y la soya (casi el 100%) y de garantizar una dieta más sana y segura, sin pesticidas químicos tóxicos, gracias a que desarrollemos control biológico y policultivos que “se cuidan entre sí”.

- Reto 2 , de seguridad sanitaria, de salud y bienestar, en lo cual hay un campo gigantesco de posibilidades; pues el desarrollo de medicinas y vacunas, basados en el estudio y aprovechamiento de nuestra megadiversidad indica su pertinencia, así como los costos de los medicamentos importados.

- Reto 3, de energías sostenibles para todos, si bien el país está recibiendo gran cantidad de inversión en energía solar y eólica, necesitamos más profundidad en energías renovables y alternativas, con énfasis en biomasa, puesto que abre la oportunidad de generación de empleo e ingreso campesino, de aprovechamiento de condiciones y características locales y regionales favorables, de generación de energías a más bajos costos; el almacenamiento de electricidad es un tema crítico.

- Reto 4, de aprovechamiento del conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la Biodiversidad, que requiere muchísimo más exploración y compromiso, pues es la base de bioeconomía;

- Reto 5, enfocado a la paz, a poner fin a todas las formas de violencia en los diferentes territorios, de vital importancia en esta nueva época del país; lo cual conlleva estrategias de convergencia regional y ordenamiento territorial, en torno al agua, que son aportes fundamentales a la construcción de paz y de desarrollo empresarial y comunitario;

Si bien se hacen formularios en línea para identificar demandas regionales, con el fin de alimentar el Plan Bienal de Convocatorias de Regalías de CTi, es fundamental retomar ejercicios más profundos, democráticos y modernos que los que se han hecho en los últimos 10 años. Sobre ello, ofreceremos en un tercer artículo de “sin ciencia no hay paraíso” un examen más detallado.

En segundo lugar, POR QUE Y PARA QUE fortalecemos radicalmente la CTI debería ser obvia en el contexto mundial actual, pero debemos insistir en ello. Al retomar la comparación internacional de inversión Colombiana en Ciencia, Tecnología e Innovación con la de China, nos abrumó que mientras que los Chinos aumentaron 17,5 veces su inversión estatal del 2000 al 2023, desde 41 mil millones de dólares a 731 mil millones, acercándose a los Estados Unidos , que pasaron de 359 mil millones de dólares a 784 mil millones en ese mismo lapso de tiempo, es decir 2,5 veces en ese mismo lapso, lo cual indica que los “americanos” sólo están 7% arriba en presupuesto de conocimiento que los chinos o que estos son ya en inversión total el 93,2% de los americanos. China ha logrado milagros innegables: 800 millones de ciudadanos Chinos salieron de la pobreza de manera sostenible en menos de 50 años, si tomamos el proceso desde el ascenso de Den Xiaoping , el líder supremo de la República Popular China de 1978 a 1989, quien bajo el lema “no importa que el gato sea negro o blanco, sino que caze ratones”, logró un giro impresionantemente dramático en la conducción económica china al incorporar el mercado y el conocimiento como factores fundamentales de la economía en un contexto de partido-estado poderoso, en lo que se ha denominado “una economía de mercado socialista” o socialismo con características Chinas, que logró que hoy la China sea el segundo poder económico mundial. Ello no fue fácil pero ofrece lecciones importantes como precisamente la del conocimiento como factor fundamental del progreso equitivativo. No es la apropiación privada de las ganancias de la transformación que se producen en las diferentes actividades económicas el único motor del progreso, sino el aprovechamiento del valor agregado por el estado para generar ingreso, empleo y bienestar, en alianza con capital y conocimiento internacional, en el caso de la China, con el aliciente de un mercado potencial de 1400 millones de habitantes, el que ha resultado en dicho avance espectacular.

Es fundamenta crear y usar el conocimiento de forma efectiva para lograr el verdadero desarrollo, pues es lo que se denomina en distintos contextos la “capacity building”, o capacidad para responder y construir; 3) Una infraestructura dinámica de la información y el uso del conocimiento que facilite la comunicación efectiva, la difusión y el procesamiento de la información; 4) Un sistema eficiente de innovación compuesto por una red entre empresas, centros de investigación, universidades, consultoras y otras organizaciones que pueden aumentar el stock de conocimiento global, asimilar y adaptarlo a las necesidades locales, así como crear tecnologías y conocimiento nuevos que permita su difusión y uso general. Es importante añadir que la sociedad en su conjunto generará cada vez más respuestas diferentes a las del “main stream” económico como reacción de decepción a las prácticas políticas y a un sistema económico de rendimientos crecientes, en el cual los más ricos acumulan más rápidamente riqueza (tal como Piketty documenta en “el capital en el siglo XXI” y como el Papa Francisco reclama en “Laudato Si”).

Para el desarrollo de estos objetivos se requiere generan estrategias que involucren diferentes actores que trabajen en visualizar el conocimiento como factor estratégico, basándose en (ILPES, 2002): a) La disponibilidad de la información y conocimiento clave en tiempo real; b) La capacidad de analizar, clasificar, modelar y relacionar sistémicamente datos e información sobre valores fundamentales para dicha Sociedad; y c)La capacidad de construir futuro de esa sociedad de forma integral y equitativa (direccionalidad a metas).

Y es ahí precisamente donde la prospectiva cobra valor pues permite estudiar la afirmación fundamental de que “hay varios futuros posibles”. La Prospectiva parte del principio lógico e indispensable que el futuro aún no existe y “se puede concebir como un realizar múltiple” (Jouvenel, 2000) que “depende solamente de la acción del hombre” (Godet, 2000). Por esa razón, la persona puede construir el mejor futuro posible, tomando las decisiones correctas en el momento apropiado. Esta disciplina nació y se ha desarrollado en permanente batalla con posiciones escépticas, deterministas o fatalistas acerca del futuro. Es un campo de investigación interdisciplinario que surge a finales de los 50’ del siglo pasado, como respuesta a una sensación muy generalizada de aceleración del tiempo histórico y de percepción del futuro como riesgo. Se le concibe como herramienta de planeación con el propósito de incrementar la capacidad del ser humano de prever y modelar el desarrollo futuro de las sociedades (Serra, 2004). La Prospectiva trata de atraer y concentrar la atención sobre el futuro, imaginándolo a partir de éste y no del presente. En la prospectiva la visión del porvenir hacia el presente, rebasa la proyección exclusiva de tendencias, para diseñar y construir alternativas que permitan un acercamiento progresivo al futuro deseado (Miklos & Tello, 2000) y construir la capacidad de adaptación inteligente ante los imprevistos e imponderables. En el mundo existen importantes centros de análisis prospectivo, destacan las experiencias nacionales de Japón, Reino Unido, Francia, Alemania y España. Países como Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela, cuentan ya con su respectivo grupo gestor de programas nacionales de prospectiva tecnológica.En el Caso de Colombia debemos reconocer los esfuerzos del profesor Mojica en la Universidad Externado de Colombia y los del profesor Javier Medina en la Universidad del Valle, aunque podría opinarse que pueden atreverse a generar más escenarios de “ruptura”.

Los estudios que han involucrado el uso de esta dinámica, comprenden la definición de dos factores los cuales se evalúan en un escenario probable y escenarios alternos, con similares probabilidades en la medida de lo posible, lo cual supone conocer las variables que los integran, siendo indispensable realizar una fase previa de identificación de los elementos de los escenarios y una construcción de una “narrativa” coherente para cada uno de ellos.

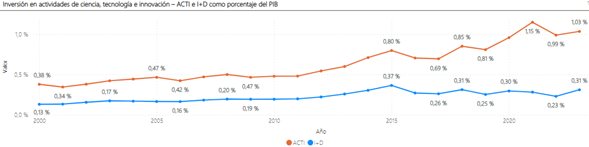

En tercer lugar CON QUE Y CON QUIEN, en el caso colombiano, que han sido los temas recurrentes acerca de los recursos económicos que asignamos es crítico; el OCyT, observatorio de Ciencia y Tecnología[3] , que es una entidad con aportes conjuntos de universidades principalmente, en su BOLETÍN DE ANÁLISIS DE INDICADORES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN “ INVERSIÓN NACIONAL EN ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTI) E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D), 2000 – 2019; VEINTE AÑOS DE MEDICIÓN” y el INFORME INDICADORES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION 2023 , nos permiten una visión aproximada del tema, pues se han presentado bastantes dificultades en su medición.

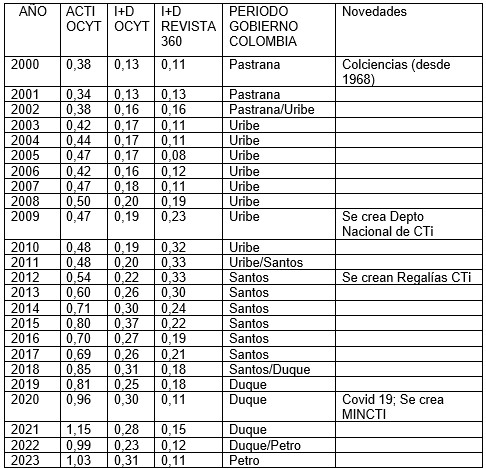

Gráfica 2. Inversión en ACTI y en I+D como porcentaje del PIB Colombia 2000-2023

La gráfica 2 presenta la mejor estimación de la inversión en ACTI[4] y en I+D de Colombia de 2000 a 2023, hecha por el OCyT; se puede observar que, tanto en I+D como en ACTI, existe un evidente aumento en las cifras para los veinte años. I+D tiene, para 2000-2019, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por su sigla en inglés, Country Annual Growth of Research) de 3.88%, pasando de 0.13% del PIB en el año 2000 a 0.28% en 2019; mientras que en ACTI la CAGR para los veinte años es de 3.37%, pasando de 0.38% en 2000 a 0.74% en 2019. Al desagregar esta información por década, se observa, para 2000-2009 un CAGR de 3.97% para I+D y 2.09% para ACTI; mientras que para la segunda década (2010-2019) es de 3.78% para I+D y 4.40% para ACTI, según el OCyT[5]. Las ACTI recogen muchas actividades complementarias a las de Investigación más Desarrollo (I+D) y por tanto no se usan mucho en comparaciones.

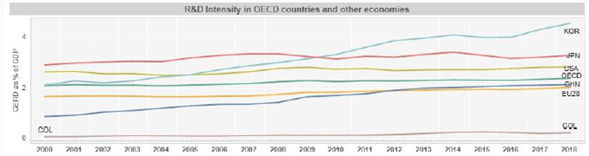

Gráfica 3. Intensidad de la investigación y el desarrollo – I+D (gasto en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB)

Fuente: Estimaciones de la OCDE basados en la base de datos de Indicadores de Ciencia y Tecnología, agosto 2020. Disponible en https://www.oecd.org/sti/msti.htm (s. f.) usada por el OCyT 2020

La gráfica 3 es clara en mostrarnos como, Colombia ha sido sistemáticamente un país que no considera la investigación y desarrollo como un factor determinante de su progreso. En cambio, Corea, Japón, Estados Unidos, la OECD, China y la Unión Europea lo sitúan muy por encima de nuestro país, destacándose el inmenso esfuerzo chino de ascenso en estos 20 años. Esa es la diferencia fundamental. Según el OcyT, “a pesar de los avances recientes del país en Ciencia; Tecnología, e Innovación (CTI), esta contribuye de manera limitada a su desarrollo social, económico, ambiental de manera sostenible. En 2021, el país ocupó el puesto 67 entre los 132 evaluados en el Índice Global de Innovación (GII)3 situándose por debajo de otros países de América Latina como Chile, México, Costa Rica, Brasil, y Uruguay (WIPO, 2021). Adicionalmente, en el último quinquenio el país invirtió en promedio el 0,29 % de su Producto Interno Bruto (PIB) en Investigación y Desarrollo (I+D), lo que le sitúa por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2,35 %) y de los países de América Latina y el Caribe (0,73 %) (OCDE, 2021; Banco Mundial, 2020)”.

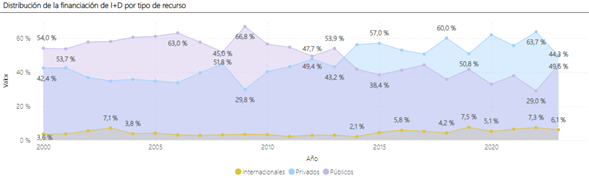

En el caso de Colombia, se puede observar en el trabajo juicioso del OCyT, que, tanto en I+D como en ACTI, existe un evidente aumento, muy moderado, en las cifras para los veinte años. I+D tiene, para esos veinte años una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por su sigla en inglés) de 3.88% (pasando de 0.13% del PIB en el año 2000 a 0.28% en 2019); mientras que en ACTI la CAGR para los veinte años es de 3.37%, pasando de 0.38% en 2000 a 0.74% en 2019. Es posible desagregar esta información por década, lo que muestra, para 2000-2009 un CAGR de 3.97% para I+D y 2.09% para ACTI; mientras que para la segunda década (2010-2019) es de 3.78% para I+D y 4.40% para ACTI. Por su puesto, aunque el país ha aumentado paulatina y modestamente la inversión en conocimiento e innovación, no se compadece con el abrumador aumento de China y el tradicional valor que asignan los demás países mencionados. Un primer período de doce años (2000-2011), en donde se observa un aumento sostenido pero moderado (CAGR de 3.52% para I+D y 1.97% para ACTI), luego se ve una período de cuatro años (2012-2015) de un aumento importante en las participaciones (CAGR de 9.93% para I+D y 10.14% para ACTI) y cuatro años, 2016-2019, de una relativa estabilidad con un pequeño descenso (CAGR de -1.32% para I+D y -0.39 para ACTI), el cual es posible que no baje, una vez se corrija la información de 2019 (que se hará en el operativo 2020).En los veinte años de la serie presentada por el OCyT, las ACTI se han financiado cerca del 53% en promedio con recursos públicos, un poco más del 44% con recursos privados y casi el 2,5% con recursos internacionales. Sin embargo, para los últimos cinco años (2015-2019), las cargas se han igualado y la financiación pública es del 49% en promedio, la privada de un poco más del 48% y la financiación internacional ligeramente inferior al 3%. Gracias, sobre todo, a la inversión empresarial, la financiación pública y la privada en ACTI son prácticamente iguales.

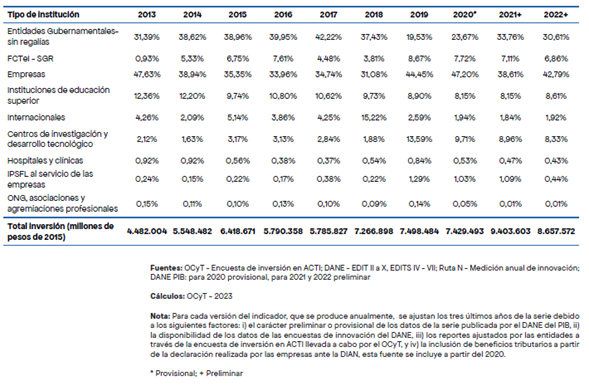

El periodo 2009 en adelante significa un cambio institucional de Colciencias a Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación; mientras que de 2013-2022 es importante pues entran las regalías para ciencia, tecnología e innovación a partir de 2012, aunque sólo empiezan a ejecutarse en 2013. La tabla 1 señala un aporte creciente que alcanzó un 8,67% en 2019 y se redujo a 6,86% en 2022 en ACTI. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ocurre en 2020. Esos son los hitos institucionales históricos, que no se reflejan sustantivamente en un aumento significativo, que cambie el orden de magnitudes de la apuesta por el conocimiento.

Tabla 1. Financiación de ACTI por tipo de institución 2013-2022

Fuente: OCyt. Portal de Datos , consulta virtual 26 sept 2025.

Fuente: OCyt. Portal de Datos , consulta virtual 26 sept 2025.

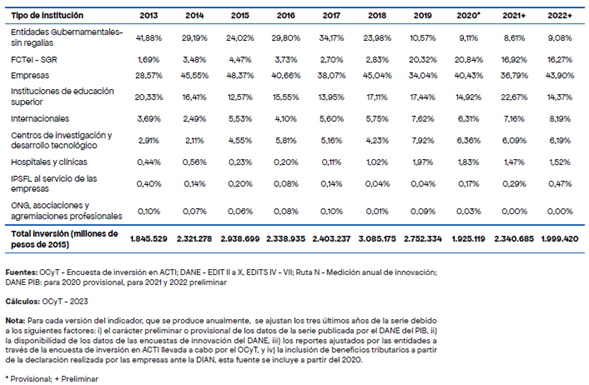

Es importante observar el comportamiento de las diferentes fuentes de financiación de ACTi como de I+D desde que se inició el aporte de las regalías; las tablas 1 y 2 señalan que el principal efecto de las regalías ha sido sobre I+D donde en 2022 significaron 16, 27%, lo cual es una buena señal pues es en los departamentos que se está produciendo esta acción, aunque resulta modesta tambien. Fortalecer los territorios y su capacidad de generación de nuevo conocimiento es fundamental en la estrategia de un país con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo.

Tabla 2. Financiación de I+D por tipo de Institución 2013-2022

El artículo “Presupuesto para Ciencia en Colombia: cifras año tras año y cuánto ha destinado Petro” [6] de Radio360 , señala que en los últimos tres años se han presentado sólo disminuciones, que ya venían desde el 2014 sucediendo, que se alejan dramáticamente cada vez más del insuficiente objetivo del 0,5% del PIB que había ofrecido esta administración al principio, pero no considera las regalías, lo cual sesga el análisis pero no lo invalida, pues necesitamos también que crezca significativamente la inversión central, como lo ha hecho China. Igualmente, nos parece que se usaron cifras que pueden ser no las definitivas de ejecución sino las del proyecto de presupuesto, pues difieren de la tabla 3, que presentamos a continuación.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 asigna al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) solamente 120.709 millones de pesos constantes, lo cual significa 0,02 % del PGN, el nivel más bajo desde que la antigua Colciencias existía[7]. La “montaña rusa” presupuestal de la ciencia (2000-2026) se puede resumir en ese lapso de tiempo como un ascenso pronunciado entre 2007 y 2013, pasando de 280.000 a 430.150 millones, con una participación en el PGN de 0,33 % en 2012, que fue el máximo posible que logramos, después de una lucha fuerte con el DNP por defender los míseros recursos, según los datos de la revista 360; A partir de 2014 esta cifra se deterioró abismalmente, con cifras tales como 289.000 millones en 2015 y de 220.506 millones en 2018. Durante el gobierno Duque, el portafolio fue de 270.046 millones en 2020, primer año de pandemia, y repuntó a 410.851 millones en 2021 tras adiciones de última hora. La conversión a Ministerio no significó algo importante, pues ascendió a 484.961 millones en 2023, con una afortunada adición presupuestal posterior a la aprobación del PGN.

Anterior a la época de regalías, que se iniciaron mediante el acuerdo 05 de 2011 que las modificó, el gobierno de Andrés Pastrana (2000-2002) presentó un presupuesto de 150.000 millones, que en su momento representaban cerca del 0,11 % del PGN. La política de austeridad fiscal impidió incrementos significativos y la ciencia quedó relegada frente a la agenda macroeconómica. El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) elevó el presupuesto hasta 330.000 millones en términos reales y la participación llegó a 0,16 % en 2003; Sin embargo, a partir de 2005 se frenó el impulso y la proporción descendió a 0,08 % en 2006, efecto directo del énfasis gubernamental en seguridad y defensa. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) coincidió el auge minero-energético con la reforma de regalías y un discurso modernizador, que resultó tanto en un salto a 425.192 millones en 2012 y a 430.150 millones en 2013; sin embargo, la “dicha” no duró pues se quebró en 2014 y las asignaciones disminuyeron un 13 % real para 2015. En el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el presupuesto aprobado por el congreso fue de 220.506 millones para 2018, significando un desplome del 41,5 % que generó airadas protestas de la comunidad científica, sin ningún resultado real; En 2023, último año del segundo mandato de Duque se aprobó un incremento, que insuficiente frente a los niveles del 2012 y 2013. En el periodo Petro (2022-2026), se asignaron 397.875 millones a MinCiencias para 2024, un recorte del 17 % frente a 2023, cifra que se redujo a 253.131 millones (en 36 %) en el anteproyecto de 2025 y el borrador 2026 plantea 120709 millones ( una disminución de 54,7 %). Obviamente, la Academia Colombiana de Ciencias protesta ante una “reducción real del 62 %” y advierte que el Ministerio “prácticamente se extingue” con esta cifra que raya en lo ridículo en nuestra opinión. De ahí que sea necesaria una “cirugía mayor” tanto a nivel de inversión como a nivel institucional y organizacional.

Sin embargo, es importante cotejar ambos ejercicios, pues el del OCyt revela cifras que no son similares; desde el 2013 hubo un ascenso importante y en general el país ha invertido un poco más, pero la discusión no es la de las cifras que son muy diferentes sino por el contrario, es que en cualquiera de las dos mediciones estamos mal. Nos parece que el ejercicio del OCyT es más detallado y metódico, pero aún así resulta deprimente. Es fundamental revaluar la inversión en ACTI y en I+D, fortaleciendo tanto su monto como su calidad y transparencia en los departamentos; las regalías están llegando a los territorios y fortaleciendo estos temas, pero necesitamos que sean más ágiles y sin corrupción. A nivel central, requerimos más eficacia y pensamiento estratégico, que recurra a todos los instrumentos de planificación prospectiva que hemos mencionado.

En síntesis, tal como lo plantean el OCyT o el programa de radio 360 citado, estamos en contravía de la China, que ascendió 17,5 veces en unas dimensiones infinitamente superiores. El artículo en mención señala además que “Colombia destinó apenas 0,21 % del PIB a investigación en 2022, mientras el promedio de la OCDE roza el 2,71 %” y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) confirma que el país lleva una década estancado alrededor del 0,25 % del PIB (sin adicionar los recursos de CTi de regalías). La Academia expresó en la entrevista del programa radial 360 su profunda preocupación con el recorte programado de 2026, “se detendrán cientos de proyectos y se profundizará la fuga de talento” mientras que otra entidad, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia calcula que sólo entre 2019 y 2023 se perdieron 1.200 proyectos por insuficiencia de recursos, lo que redujo en 40 % la participación de investigadores jóvenes. Sin embargo, y aun cuando ese análisis es incompleto tanto cuantitativa como cualitativamente por la no consideración de las regalías de CTi, es válido en cuanto a que señala la tendencia equivocada de disminución de la inversión del estado central, que debería estar creciendo radicalmente en los temas estratégicos que cobijan a todo el país y que requieren un “músculo” mayor como pueden ser los de IA, genómica, proteómica, etc.; los departamentos deben focalizarse en temas estratégicos como la agroecología con visión de seguridad alimentaria, las energías renovables específicas a las condiciones de sus territorios, al control de la contaminación, a la minería más sustentable, por ejemplo.

Adicionalmente, uno de los grandes problemas de Colombia es la lentitud y dificultad de ejecución presupuestal, hasta el punto que la demora de insumos como reactivos químicos, sometidos a muchos procedimientos antinarcóticos y otros, hace abortar investigaciones enteras. La necesidad de una robustez y agilidad institucional que comprenda la importancia de la ejecución rigurosa, aunque flexible de manera realista, a tiempo y bajo parámetros adecuados contradice la realidad de la gestión actual del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación., que es muy deficiente, hasta el punto que el clima laboral y el rezago en la ejecución son ya demasiado visibles[8]; puesto que permite muchas posibilidades de corrupción y por tanto genera en si misma desconfianza; necesitamos rediseñar todos los mecanismos de convocatorias y de aprobación de los proyectos, para hacerlos muchos más ágiles, transparentes, expeditos y sinérgicos; se ha establecido un “mercado negro” de asesores, que esconden las propuestas y proyectos aprobados en un departamento o región para ofertarlos en otros, para su ganancia individual. Los proyectos culminados con recursos del estado deberían ser de disponibilidad amplia y abierta para que otros territorios se beneficien; adicionalmente, los resultados deberían ser compartidos entre los actores públicos y privados que los impulsaron, en la ética que propone Mazzucato, que el estado se debe beneficiar para que tenga más recursos para la investigación y la innovación.

En cuanto a la pregunta CON QUIEN? La Ciencia, la Tecnología e Innovación con quien, tenemos dos grandes retos: uno es la potenciación del dialogo de saberes, precisamente para abordar el siglo 21 con toda su complejidad, es decir con los diferentes territorios, que a su vez son los departamentos y los étnicos, culturales y poblacionales: las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinos, actores que debemos fortalecer en dialogo de saberes para beneficio mutuo de nuestra sociedad. El otro es con todos los sectores, para que se constituya una gran simbiosis conocimiento-desarrollo sectorial.

Tanto en el caso de los territorios, sean departamentales o culturales como en el de los temas sectoriales , debemos tener en cuenta el modelo Alemán, en el cual la organización institucional de ciencia y tecnología está fuertemente ligada al Ministerio Federal de Educación e Investigación, a los LANDER, que son los departamentos, y a los sectores: Los LANDER albergan a un conjunto grande de institutos como los asociados a los Max Planck institutes, dedicados principalmente a ciencias básicas y que dependen altamente de los recursos federales, del estado central y se asocian con otras instituciones regionales; a los Institutos Liebtnitz, dedicados a áreas como las de economía, ingenierías, que son alrededor de 100 en todo Alemania y que se financian tanto del sector público como del privado en una proporción igual; a los Franhoffer Institutes dedicados a la innovación y a la investigación aplicada en alianza cercana con la industria alemana principalmente y con universidades, que se financian el 75% del sector privado y el 25% del sector público, generalmente de los 17 Lander (departamentos) en los cuales están asentados.

El gobierno central o federal establece la política general y financia principalmente la investigación básica, mientras que los Lander o estados/departamentos juegan un papel importante tanto en la política educativa y científica, ajustando los programas a sus realidades específicas.; esto tiene gran sentido en el caso de Colombia, con regiones tan particulares; En Alemania cuentan con 423 instituciones públicas de educación superior, que son fundamentales en la estrategia de investigación y formación profesional, con 85 institutos Max Plank, especialmente en ciencias naturales y biológicas, con la sociedad Frauhoffer , que logra innovaciones permanentemente para situar a Alemania como el país de más innovaciones por habitante (2020) en estrecha alianza con la industria, la Asociación Hemholtz que avanza en áreas estratégicas como energía, ambiente , salud y espacio y la asociación Leibniz, que opera infraestructuras científicas para lograr economías de escala y complementariedad y hacer control y normas de calidad. Debemos avanzar hacia algo parecido, con el reto mayor de usar las regalías de manera ágil, transparente y visionaria en la perspectiva de consolidar fortalezas en cada una de las regiones colombianas. En Colombia, el SINA , sistema nacional Ambiental, cuenta con cinco institutos: el Von Humboldt, dedicado a la biodiversidad con carácter nacional, el Sinchi, enfocado en la Amazonia; el IDEAM (único totalmente público), el INVEMAR y el IIAP en el pacífico; debemos potenciar estos y otros institutos sectoriales para consolidar una red potente que construya en cada región del país una capacidad real y específica de conocimiento estratégico y básico que permita un desarrollo basado en este.

La Gestión del conocimiento consiste en un conjunto de procesos sistemáticos identificación, organización y aprovechamiento del capital intelectual; tratamiento, desarrollo y distribución del conocimiento; y su utilización orientados al desarrollo organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la organización y/o el individuo (Gómez, 2006). Es el proceso por el cual las organizaciones crean, almacenan y utilizan su conocimiento colectivo, el cual precisamente se genera de las interacciones de las personas y de ellas con las diferentes fuentes de información, conocimiento y experiencias previas, que llevan a que se produzca un posterior aprendizaje (Nonaka & Takeuchi, 1995). Desde la perspectiva de la Economía y la Sociedad, en las últimas décadas la dinámica de la globalziación económica, la aceleración de creación de nuevo conocimiento e innovaciones que alteran los mercados nacionales e internacionales y la creciente preocupación y acciones ante el cambio climático, han determinado la base de transición para la formación de un nuevo paradigma, denominado “Economía basada en información” (EBI) y “sociedad del conocimiento” en la cual la minería de datos será una de las herramientas para entender y analizar la gran cantidad de información que se genera permanente e inexorablemente, con diferentes fines. Las principales características han sido definidas por diversos autores como Tapscott (Tapscott, 1995), que describe este período por: (a) la Globalización de los mercados, (b) el Conocimiento como eje de los cambios, (c) la Innovación y su velocidad para implementar cambios (d) la Digitalización (e) la Virtualización, (f) la Convergencia entre la informática, las comunicaciones y la información, (g) la Conectividad, (h) la asimilación del trabajo de personas y organizaciones a “sistemas neuronales” y a la combinación de elementos sistémicos, (I) el “tiempo real” o la inmediatez con que se llevan a cabo las relaciones entre las redes, y finalmente (j) la desintermediación que disminuye la brecha entre productores y consumidores (ILPES, 2002). El cambio tecnológico y la preocupación por el cambio climático generarán crecientemente cambios sociales y culturales que es necesario entender e incorporar.

En este sentido, el conocimiento y la velocidad en su actualización pasan a ser factores dinamizadores de la sociedad en su conjunto (Chaparro, 2001), así como la preocupación creciente acerca del cambio climático. Se convierte en crítico poseer competencias claves como la capacidad de aprender, de incorporar conocimiento nuevo y de dar nuevas respuestas, por ello algunos autores la han llamado la “Sociedad del Aprendizaje del Conocimiento Social”. Mientras que en los centros de Investigación y Desarrollo, los laboratorios, las áreas de I&D de las empresas multinacionales y transnacionales, se construye un conocimiento científico y técnico que va a circular en los otros sistemas, también se produce conocimiento en los procesos de trabajo de los diversos ámbitos de una sociedad tanto en su aparato productivo como en la misma sociedad. Esto genera la necesidad de fortalecimiento institucional para la administración de la generación de conocimiento nuevo en los procesos de trabajo (ILPES, 2002) y la definición de bases para formar una economía basada en conocimiento; según Stiglitz el conocimiento y su gestión tienen como objetivos desarrollar sinergias dentro del sistema, y la dinámica en una Economía basada en el conocimiento y el aprendizaje se manifiesta a través de cuatro aspectos fundamentales (Stiglitz, 1998): a)Importancia del conocimiento como factor de crecimiento y de progreso; b) Desarrollo de procesos de apropiación social del conocimiento; c) La capacidad de generar procesos dinámicos de aprendizaje social como elemento clave para crear o fortalecer competencias en las personas, comunidades o regiones; d) La Gestión Estratégica del Conocimiento por medio de un pensamiento estratégico y prospectivo en que tenga por objetivo orientar los esfuerzos en el proceso de generación del conocimiento y del cambio social y organizacional para desencadenar procesos sustentables de desarrollo. Consideramos fundamental tener en cuenta los tres tipos de conocimiento que se especifican más abajo.

El Instituto del Banco Mundial (World Bank Institute – WBI), en sus estudios en diversos países asiáticos, ha sistematizado en cuatro pilares las bases de una estrategia de implementación de una Economía basada en el conocimiento y el aprendizaje, las que se resumen en (ILPES, 2002): 1) Un régimen económico e institucional que procure incentivos al uso eficiente del conocimiento existente, a la generación de nuevos conocimientos y emprendimientos; 2) Una población educada y competente que pueda crear y usar el conocimiento de forma efectiva. Se forma en los distintos contextos la “capacity building”, o capacidad para responder y construir; 3) Una infraestructura dinámica de la información y el uso del conocimiento que facilite la comunicación efectiva, la difusión y el procesamiento de la información; 4) Un sistema eficiente de innovación compuesto por una red entre empresas, centros de investigación, universidades, consultoras y otras organizaciones que pueden aumentar el stock de conocimiento global, asimilar y adaptarlo a las necesidades locales, así como crear tecnologías y conocimiento nuevos que permita su difusión y uso general. Es importante añadir que la sociedad en su conjunto generará cada vez más respuestas diferentes a las del “main stream” económico como reacción de decepción a las prácticas políticas y a un sistema económico de rendimientos crecientes, en el cual los más ricos acumulan más rápidamente riqueza (tal como Piketty documenta en “el capital en el siglo XXI” y como el Papa Francisco reclama en “Laudato Si”).

Para el desarrollo de estos objetivos se requiere generan estrategias que involucren diferentes actores que trabajen en visualizar el conocimiento como factor estratégico, basándose en (ILPES, 2002): a) La disponibilidad de la información y conocimiento clave en tiempo real; b) La capacidad de analizar, clasificar, modelar y relacionar sistémicamente datos e información sobre valores fundamentales para dicha Sociedad; y c)La capacidad de construir futuro de esa sociedad de forma integral y equitativa (direccionalidad a metas).

En la misma línea de pensamiento, proponemos considerar los tres modos de construcción de conocimiento, que hemos incluido en la construcción del IDTS ( índice de Desarrollo Territorial Sustentable) para Colombia, encontrando que tienen sentido: Modo 1 o científico, que se expresa en conocimiento explícito a través de artículos científicos y libros; Modo 2 o de conocimiento tácito que se expresa en las innovaciones validadas en el mercado y por lo tanto responde a la lógica de la competencia; y Modo 3, de carácter colectivo, en el cual los ciudadanos pueden ser coautores, coinvestigadores de su realidad en una visión de la “investigación e innovación abierta”, que es finalmente el entorno de una sociedad que reclama la solidaridad, la convivencia y la ética de compartir, frente a una dinámica mundial de mayor inequidad (Piketty, Acemoglu y Robinson, etc.); La sociedad se beneficia en la medida en la cual permita la coexistencia balanceada de los tres modos de conocimiento ante un futuro complejo e incierto en el cual el cambio climático, la evolución de la producción mundializada y automatizada, las modificaciones de las fuentes y tecnologías energéticas, hacia energías renovables y las tensiones socioeconómicas, culturales y políticas requieren un entendimiento más complejo y universal. La Tabla 1 presenta estos componentes:

Tabla 1. Modos de construcción de conocimiento

Fuente: Construcción Propia (Fonseca, Castellanos , & Castillo, 2014)

Los chinos son hoy también el referente en la estrategia de conocimiento y son tremendamente competitivos, concentrados y perfeccionistas; una anécdota personal me permitió apreciarlo en toda su dimensión, porque lo experimenté “en carne propia”: en dos ocasiones estudié en la FIU, Florida International University en Miami, Florida: desde 1978 a 1983 y en 1998. En la primera ocasión, los estudiantes éramos principalmente latinoamericanos, caribeños, cubanos e Iranies y el promedio de calificaciones era cercano a los 85 puntos sobre 100, lo cual era relativamente fácil de superar, por provenir de la facultad de ingeniería de la universidad nacional de Colombia, aunque se notaba el contraste de la educación en cuanto en Colombia veíamos con más profundidad materias como la de estructuras de concreto, pero allí en FIU se usaban computadores y los últimos programas de diseño tridimensional, logrando en menos tiempo y con mayor sofisticación las tareas. Pasaron los años y debí regresar en 1998 a FIU que me acogió de nuevo, con cariño y generosidad, pero esta vez me encontré rodeado de 19 chinos de 19 años de edad, a los cuales doblaba en edad, cursando el doctorado de Economía; sobra decir que fui el peor estudiante con exclusividad de ese dudoso título, pues los chinos solo conocían una calificación: 100 sobre 100; cualquier calificación que yo obtuviera, aunque fuera relativamente alta, era la más baja del curso!!. Además, el día siguiente de terminación de semestre, se dirigían a la librería de la universidad para obtener los títulos de los libros que se estudiarían el semestre siguiente y su distracción, en vacaciones, era estudiarlos y resolver los problemas de cada capítulo!!!!. Por supuesto era imposible alcanzarlos!!

Con esto quiero recordar que los chinos no están jugando. Que vienen por el primer puesto en educación y en ciencia y tecnología como lo están demostrando, mientras que los Estados Unidos están enfrentados entre el alto gobierno, las más prestigiosas universidades e institutos de investigación, especialmente en salud y medicinas. El costo de esta decisión será apreciado en unos años. Mencionábamos también que la China y la India hoy gradúan de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas al 62% de los egresados de todo el mundo, lo cual no demerita la formación en ciencias sociales y humanas pero indica que la aplicación del conocimiento científico y técnológico a los materiales, procesos y territorios, resulta en mejor aprovechamiento y de manera sustentable. Se dirá que esta es una visión neoclásica, neoliberal porque enfatiza en la producción y transformación, pero con mayor valor agregado; sólo rompiendo el círculo vicioso de la exportación de materias primas sin valor agregado e incorporando conocimiento sofisticado podremos desarrollarnos sin “crecer” de la manera convencional.

Si bien el sistema chino de CTi es bastante centralizado y dirigido estatalmente, con enorme inversión central, especialmente en áreas estratégicas de tecnologías emergentes como la computación cuántica , las energías alternativas y la locomoción eléctrica, con un Ministerio de Ciencia y Tecnologia y la comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional (COSTIND) , que soportan los planes nacionales quinquenales, han propiciado masivamente la construcción y operación de Parques de Ciencia y Tecnología basados en la idea de “Silicon Valley”; (sobre estos plantearemos propuestas para Colombia en un siguiente artículo) en la gran mayoría de regiones Chinas. Es claro que los chinos han escogido en buena medida tecnologías “verdes” para la transición energética aunque todavía tienen una proporción alta de energías fósiles en su esquema productivo; igualmente en la agricultura están avanzando en agroecología al tiempo que usan agroquímicos, todo ello en una visión pragmática de combinación de conocimientos. Debemos aprender de ellos también y buscar alianzas fuertes tanto con el Asia como con el resto de países del sur, para potenciar nuestras posibilidades.

El PIB colombiano debe ser por el aumento de conocimiento incorporado en cada producto o bien que ofrezcamos al mundo y especialmente que apliquemos a nuestro territorio, pues en la época del neomercantilismo necesitamos concentrar esfuerzos en consolidar también el mercado nacional con producción propia para asegurar soberanía y seguridad alimentaria, energética y social. Nuestro esfuerzo debe ser el de modificar sustantivamente la realidad colombiana de economía de la ilegalidad con la Coca y el Oro ilícitos por una economía que ofrezca oportunidades de ingreso real, sostenible, permanente, formal a la gran mayoría en un país en el cual la informalidad y zozobra diaria predominan. No debemos ignorar la cultura China, con el Confusianismo entre otros, que enseña que el bien colectivo prima sobre el bien individual, en una aproximación diferente a la de Adam Smith, de “si cada uno busca lo mejor para sí, la sociedad en su conjunto estará mejor”, en contraste también con John Nash. Si bien nuestra constitución reza sobre la función social de la propiedad privada, nuestra distancia en ese campo de la teoría a la práctica es grande.

Como ya mencionamos, se estima que cada peso destinado a ciencia retorna al menos tres en crecimiento económico, según el Banco Mundial, mientras que la falta de inversión limita la generación de patentes y la transferencia tecnológica. Países como España, aún con sus dificultades, mantienen programas plurianuales para blindar la financiación de la Agencia Estatal de Investigación; Se ha vuelto lugar común citar cifras abrumadoramente diferentes entre países y regiones en inversión en ciencia tecnología e innovación y es cierto: debemos invertir sustantivamente más en conocimiento para salir de nuestro atraso inequitativo, pero debemos invertirlo de manera eficiente, transparente y ágil, para que se produzcan los resultados esperados, que en el caso de Colombia tienen la doble responsabilidad de lograr un progreso real, sustentable y sobre todo en paz.

En síntesis, hay tres factores acerca de los recursos destinados por el país que necesitamos tener en cuenta: a) Es importante señalar que a partir de 2012-13, se cuenta con el 10% de las regalías provenientes del carbón, el petróleo, el oro y otros minerales para la investigación y la innovación en los departamentos de Colombia, en el cual la cifra más reciente es de 6,2 billones (millones de millones) para el bienio 2025-26. No podemos subestimar la importancia relativa y absoluta de las regalías y debemos asumir el reto de trabajar mucho mejor con los departamentos, que tienen un gran protagonismo en el conocimiento y no hemos valorado esta dimensión. EL Banco Mundial y la OECD señalan en varias publicaciones que la inversión de un Euro en Investigación, resulta eventualmente en tres Euros de producción. La experiencia alemana de competencia de los Lander, que son los departamentos, para anidar y acoger institutos y centros de investigación debe ser asimilada por nosotros e igualmente debemos propiciar y apoyar permanente y sostenidamente la creación de institutos y parques de cti en las diferentes regiones. B) aunque se puede apreciar un crecimiento muy moderado desde 2000 hasta 2023 en inversión en ACTI, no se compadece con lo requerido para salir de ser un país exportador de materias primas sin valor agregado; C) la agenda pública y electoral no señalan o resaltan esta dimensión del desarrollo con la importancia que requiere y por ello debemos insistir fuertemente en ello. En un próximo artículo retomaremos el asunto de la identificación, priorización y jerarquización de los temas y áreas estratégicas de conocimiento y dialogo de saberes para Colombia en el Siglo 21.

___________________________

[1] Se invita al lector al beneficio de la duda, pues el conocimiento relativo a cada región es desigual, pues la inversión y la posibilidad de acceso han limitado dicho conocimiento. Sin embargo, el orden de magnitudes indica la diferencia existente. Igualmente, el nivel de deterioro de las regiones es diferente; el área andina ha sido mucho más intervenida, así como la caribe.

[3] El OCyT fue constituido el 13 de agosto de 1999, se inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de octubre del mismo año, pero empezó a funcionar en enero del 2000. El OCyT nació en el siglo XXI. • La misión del OCyT: “El OBSERVATORIO tiene como misión fortalecer el capital social de la Investigación y el Desarrollo Científico y Tecnológico del país, mediante la producción de información e indicadores; contribuir al conocimiento cuantitativo y cualitativo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología mediante su representación ponderada; y apoyar los procesos estratégicos de planificación y toma de decisiones a través de una interpretación integral de la dinámica de la Ciencia y la Tecnología en el país y de su posicionamiento a nivel regional y mundial.”

[4] actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

[5] Boletín De Análisis De Indicadores De Ciencia, Tecnología E Innovación “Inversión Nacional En Actividades De Ciencia, Tecnología E Innovación (Acti) E Investigación Y Desarrollo (I+D), 2000 – 2019; Veinte Años De Medición” OCyT 2021.

[6] Radio 360. Camilo Jaimes, 27 julio 2025,

[7] Normalmente, después de numerosas reuniones de concertación se logra ascender a cifras cercanas a las de los años pasados, es decir del orden del doble o triple, que de todos modos es irrisoria. También debe contarse con los recursos de regalías que van dirigidos a los departamentos.

[8] Así por ejemplo que los departamentos irrigados por el río magdalena deberían considerar invertir en la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá, en Canoas, Soacha, porque los beneficia al mejorar su calidad del agua aferente; nos parece equivocado este planteamiento porque sería la expresión más clara de la transferencia de responsabilidades ambientales y de salud humana a los afectados, que en la literatura técnica económica se llaman “externalidades” y que afectan generalmente a los más vulnerables.

Carlos Hildebrando Fonseca Zárate

Foto tomada de: Fundación Aquae

Deja un comentario