Ahora que se discuten estas dos categorías, por supuesto que existen diferencias sustanciales, en tanto que un juicio jurídico es un proceso legal para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona con relación a un delito o infracción, mientras que un juicio político es un proceso para destituir a un funcionario público por conducta inapropiada o abuso de poder, incluso cuando ya está por fuera de sus funciones públicas.

Ahora bien, en un juicio jurídico actúan un acusado, un juez, un fiscal y posiblemente un jurado. Mientras en un juicio político, participan los órganos legislativos (Cámara de Diputados y Senado en países donde existe). En el primero se busca la justicia y la aplicación de la ley, mientras que en el segundo se persigue en principio proteger a la sociedad de un funcionario transgresor o criminal; pero también de una venganza por parte de otro bando o de su inhabilidad para la competencia política en la lucha por el poder.

Algunos juicios jurídicos son de suyos políticos cuando ambas causas se articulan en forma sustancial. Otros se convierten en políticos a raíz de las intenciones interesadas de uno o de varios partidos de oposición a un régimen o a un dirigente como tal. Pero en otras ocasiones esta calificación surge en la medida que se inscribe dentro de un contexto político bien caldeado y dada la naturaleza política de los implicados.

En varios casos de la historia republicana de Colombia se han presentado juicios jurídicos convertidos en juicios políticos, instrumentándose la ley para beneficio del poder político. Tanto estos hechos históricos como su interpretación histórica posterior han causado controversias jurídicas, históricas y políticas. Dada la actualidad del tema es bueno traer a colación tal vez los casos más sonados referidos a presidentes o expresidentes de la nación, con un fin de pedagogía histórica y contextual para los ciudadanos y observadores de los últimos hechos que sacuden al país.

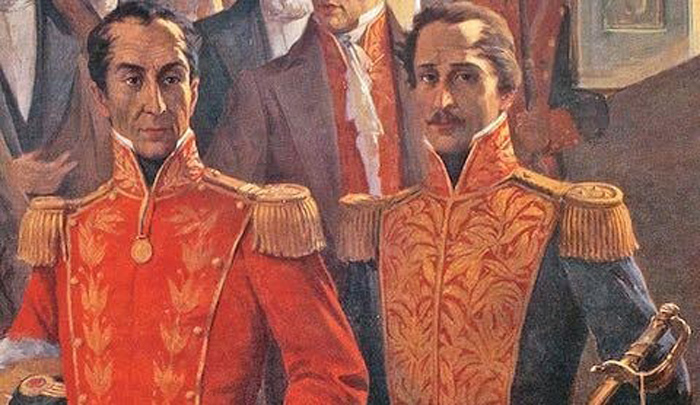

El juicio al General Francisco de Paula Santander

La República despunta con una profunda división política en la cual suceden batallas jurídicas y juicios políticos que aún retumban en los anales de la historia patria. Las controversias y el distanciamiento entre los máximos fundadores de la República de Colombia, Bolívar y Santander, como los hechos oscuros de la denominada “Noche Septembrina” son en gran parte causales del posterior juicio a Santander. Este general era partidario de un gobierno federalista, colocándole límites al poder del presidente y a los militares que en la época de la naciente república tenían mucha influencia regional, política y militar en los estados territoriales en ciernes. Por su parte el libertador Simón Bolívar defendía la idea de un estado presidencialista, unitario y centralizado, pero de carácter vitalicio. A pesar de que su visión era continental, otros exigían cumplimiento de lo establecido en la formación de la Gran Colombia, con mayor participación en el gobierno y autonomía por regiones. En consecuencia, los llamados “bolivarianos” respaldaban la implantación de la constitución bolivariana en la Gran Colombia, que implicaba el carácter vitalicio de la presidencia y la inexistencia de las elecciones. Y los denominados “santanderistas” preferían mantener la Constitución de Villa del Rosario con reformas que pudieran limitar el absolutismo y abusos en el gobierno.

De ahí en adelante han surgido dos tendencias en la política y el gobierno colombiano: una más adherida a la Constitución y a la ley y otra con inclinaciones al autoritarismo y a la tentación dictatorial, que incluso se ha vivido dentro de los gobiernos constituciones y legales, convirtiéndose en verdaderas dictaduras civiles. Y el juicio como tal a Santander es de naturaleza política y marcaría los inicios de esta tipología en posteriores sucesos de la república.

En 1826 cuando el general José Antonio Páez entró en conflicto con las autoridades de Santander y quiso separar Venezuela de Colombia, éste pidió a Bolívar mediar en la situación, pero El Libertador le dio la razón a Páez, incubándose así un recelo que terminaría en odio. Mientras tanto la sublevación del coronel José Bustamante y del Villar en Lima y el Consejo de Estado en Perú retiraron el cargo de presidente vitalicio a Bolívar y se anuló su constitución. Posteriormente el general Agustín Gamarra tomó militarmente a Bolivia con apoyo incluso de los mismos bolivianos; expulsando a los extranjeros seguidores de Bolívar, al mariscal Sucre protegido del libertador se le dio salvoconducto para su exilio. Se cuenta que al sepultar la constitución y perder poder en Bolivia y Perú, los enemigos de Bolívar organizaron festejos públicos en los que participó Santander.

Como ya existía la modalidad política e ideológica de la “construcción de narrativas favorables a determinado bando”, el agitador Vicente Azuero había escrito un documento difamatorio contra Simón Bolívar y su Constitución, causando levantamientos por lo cual se convocó desde 1827 a un encuentro que se daría en la ciudad de Ocaña el 9 de abril de 1828, que originaría la Convención de Ocaña en 1828. Durante las discusiones los que apoyaban a Bolívar abandonaron la convención el día 10 de junio y el 27 de agosto Bolívar se autoproclamó dictador, disolvió el congreso, la Constitución de 1821 fue anulada, todos los representantes en cargos públicos que no aceptaban la propuesta de la constitución vitalicia fueron removidos de cargos públicos, eso incluyó al Vicepresidente quien era Santander en esos momentos y se persiguió a los opositores.

Con estos antecedentes el 25 de septiembre de 1828 los emisarios de los opositores de Bolívar irrumpieron en el Palacio de San Carlos con el objetivo de dar muerte a Bolívar, quien logró huir por una ventana gracias a Manuelita Sáenz. Luego se creó un tribunal de ocho personas, algunos acusados fueron absueltos, sin embargo, Bolívar dijo que no quería absueltos, disolvió el tribunal y nombró al general Urdaneta como Juez único. Se determinó muerte sin juicio para los pendientes y los absueltos, incluso para el almirante José Prudencio Padilla a quien la nación ya le debía parte de su libertad. Santander fue acusado de traición, sentenciado como culpable del atentado y condenado a morir fusilado por la espalda; pero Simón Bolívar le perdonó la vida y fue desterrado.

En diciembre de ese mismo año de 1831 poco antes de morir Bolívar escribió: “El no habernos arreglado con Santander nos ha perjudicado a todos”

Tras haber recibido su condena, Santander partió de Bogotá el 15 de noviembre de 1828, donde fue conducido en calidad de prisionero hasta la ciudad de Cartagena de Indias para así coger un barco y salir al exilio. Sin embargo, Montilla junto con Urdaneta decidieron apresarlo ilegalmente hasta que el general Antonio José de Sucre intervino hablando directamente con Bolívar por lo cual fue traslado a bordo de la fragata Cundinamarca a Puerto Cabello el 16 de junio de 1829.] Llegó allí el 19 de agosto, donde Páez le concedió el pasaporte para salir al exilio a bordo del bergatín mercante María, el 27 de agosto llegando al puerto de Hamburgo unos 48 días después. Para ahondar en los detalles del juicio al General Francisco de Paula Santander se recomienda la minuciosa obra del historiador Germán Mejía (MEJÍA Pavony, Germán. (Compilador) “PROCESO SEGUIDO AL GENERAL SANTANDER POR CONSECUENCIA DEL ACONTECIMIENTO DE LA NOCHE DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1828 EN BOGOTÁ” ISBN: 958-643-000-6 (obra completa) Edición de la Fundación para la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio y el Sesquicentenario de la Muerte del General Francisco de Paula Santander. Biblioteca de la Presidencia de la República. Bogotá, 1988).

]En 1831 cuando llegó a Florencia se enteró de la muerte del Libertador Simón Bolívar, anotando en su diario:

«Hoy he leído en el Journal du Commerce del 21 de febrero la muerte del general Bolívar acaecida cerca de Santa Marta el 17 de diciembre de 1830. Pérdida para la Independencia» Cuando uno de sus criados, José Delfín Caballero, le comentó a su patrón con alegría sobre la noticia de la muerte del Libertador, Santander le respondió intensamente «En América sólo los miserables pueden alegrarse de la muerte de Bolívar» (“Diario del general Francisco de Paula Santander en Europa y los Estados Unidos 1829-1832″. Banco de la República. Bogotá. 1963)]]

Pero la historia tiene paradojas incluso regresivas. Tras la firma de la Constitución de 1832, se le ofreció la presidencia de la república de forma interina, siendo restituido en sus honores y rangos militares, se posesionó al llegar a Bogotá el 7 de octubre de 1832.] Su mandato interino finalizó el 1 de abril de 1833, pero fue elegido presidente de Nueva Granada en propiedad para el período siguiente, falleciendo el 6 de mayo de 1840.

Este sería un hecho nefasto para el país viéndolo desde varios ángulos: Lastimosamente Bolívar y sus seguidores favorecían el autoritarismo amparado en su constitución, su ley, sus armas y sus relatos; dando pie a una división política que aún hoy se toma para asumir su herencia de parte y parte y tildarla de izquierda o de derecha, cada uno de acuerdo con su manipulación ideológica. Cuando alguien desea aplicar las normas al detalle se le califica de leguleyo y santanderista, demeritando así el calificativo de “Hombre de las leyes” y, cuando se alude a la figura y al legado de Bolívar se le desconoce su connotación de “Genio de América” para soslayar solo su militarismo y su proclividad a las causas populares sin sujeción a la Ley.

El juicio al General Tomás Cipriano de Mosquera

Este caso fue un proceso político y legal ocurrido después de su derrocamiento por un golpe de estado en mayo de 1867. Mosquera fue hecho prisionero en el Observatorio Astronómico de Bogotá donde permaneció poco más de una semana. El Senado lo juzgó por responsabilidades de su gobierno y lo condenó a tres años de destierro. Los cargos principales estuvieron relacionados con la compra del vapor “El Rayo” sin las autorizaciones necesarias para usarlo en una guerra contra España. Fue desterrado, pero regresó de Lima en 1871. Además del juicio, tuvo otros conflictos legales y políticos a lo largo de su carrera, incluyendo acusaciones de asesinato y enfrentamientos con otros líderes políticos como José María Obando.

A su regreso de Lima en 1871, apoyó la candidatura presidencial del liberal Julián Trujillo, pero fracasó siendo derrotado por el radical Murillo Toro, sin embargo, fue elegido para la Presidencia del Cauca (gobernación), desde 1872 hasta 1873. Terminado su cargo, en 1876 ocupó un escaño en el senado. Falleció en su hacienda de Coconuco, cerca de Popayán, el 7 de octubre de 1878, a los 80 años. Su proceso está lleno de argucias para opacarlo, incluso sin que se le tocaran casos más delicados jurídicamente hablando. (LIEVANO Aguirre, Indalecio. “El proceso de Mosquera ante el Senado”. Populibro. Bogotá. 1966). Este juicio político fue de grandes dimensiones, pues no se trataba solo de un militar, de un académico, de un presidente, sino de “El Gran General Tomás Cipriano de Mosquera” toda una personalidad histórica con múltiples realizaciones y controversias.

La personalidad de este caudillo era muy especial y esto marcó su talante militar y político, como las contradicciones sobre las formas como accedía al poder, sus giros en cuanto a su filiación política entre liberal y conservador, entre civilista y militarista; su posición anticlerical como masón, pero no propiamente ateo, su pertenencia a una élite regional y nacional, todo lo que está muy bien retratado en una novela histórica (PAZ Otero, Víctor. “El demente exquisito, la vida estrafalaria de Tomás Cipriano de Mosquera”. Villegas Editores. Bogotá. 2004).

El juicio al presidente Marco Fidel Suárez

El presidente Suárez ha sido un caso especial en la historia intelectual, administrativa y política del país; pues era un hombre de origen campesino proveniente de las breñas de Antioquia, muy ligado a la religión católica y al conservatismo lo que le permitió su escalamiento social y político, un gramático cuyo ascenso a la presidencia está enmarcado dentro de una tradición señalada por el historiador ingles Deas (DEAS, Malcolm. “Del poder y la gramática”. Taurus. Bogotá. 1992); una persona que sufrió el señalamiento de la élite por ser dizque “hijo natural” de una simple lavandera, tempranamente viudo, que padeció la pérdida de su hija y de su hermano; insuceso que marcó el inicio de su juicio jurídico convertido en político.

El 4 de noviembre de 1921, el presidente de Colombia Marco Fidel Suárez (1855-1927) acordó los términos de la renuncia a su puesto como primer mandatario ante las presiones de un grupo de parlamentarios opositores. Su gobierno estuvo marcado por varios episodios que permitieron a la oposición generar la presión que desembocó en su renuncia. Por un lado, en 1919 estalló una manifestación de artesanos en Bogotá en contra de la compra de 10.000 uniformes militares para la conmemoración del Centenario de la Batalla de Boyacá. La protesta reclamaba que el gobierno comprara los uniformes a productores locales y no a extranjeros. Esta compra fue derogada pero este hecho fue opacado por el manejo de la manifestación por la Fuerza Pública y la muerte de varios manifestantes ese día.

Suárez decidió dejar el mando ante un nuevo conflicto con la oposición. Esta, encabezada por Laureano Gómez, que sí era de la élite conservadora bogotana, acusó en octubre de ese año al presidente de “indignidad” debido a que este vendió sus sueldos para poder pagar la repatriación de su hermano fallecido en EE. UU pues era una persona de escasos recursos económicos, solo solventado por el sueldo presidencial de la época. A pesar de haberse defendido ante la Cámara de Representantes y escribir la columna “Honores y deshonra” en el Diario Nacional; Suárez acordó su renuncia con la oposición el 4 de noviembre y fue relevado por Jorge Holguín hasta el final del cuatrienio. (MESA, Carlos E. “Marco Fidel Suárez: El hombre. El estadista. El escritor. El cristiano”. En: Revista Thesavrvs Vol. 11 Nos 1,2 y 3 Instituto Caro y Cuervo. Bogotá. 1956). Curiosamente este juicio fue impulsado por sus mismos copartidarios a los que se unieron algunos liberales, ya que el gramático solo tenía blasones académicos, más no económicos ni de sangre, lo que evidencia que la “indignidad” provenía de muchos otros factores y era caldo de cultivo para el duelo político.

El juicio contra el General Gustavo Rojas Pinilla

Iniciando la segunda mitad del siglo XX en Colombia la Violencia Bipartidista era atroz y agobiaba todo el territorio nacional, ante la cual surgen dos propuestas pacificadoras; una de corte militar en cabeza del Brigadier General Gustavo Rojas Pinilla (13 de junio de 1953 a 10 de mayo de 1957) y otra de tipo transaccional entre los partidos liberal y conservador denominado Frente Nacional (1958 a 1974) para alternarse en el poder.

La dictadura de Rojas Pinilla fue de carácter militar y populista e intentó sobre pasar la tradición gubernamental liberal-conservadora; por lo cual cuando el General entra en descrédito, la oposición a su gobierno la encabezaron los conservadores Laureano Gómez, Guillermo León Valencia y Belisario Betancur y el liberal Carlos Lleras Restrepo. Los tres cargos que le imputó el Congreso fueron contrabando de ganado, la libertad de algunos presos y unos actos de concusión que repercutieron en un incremento de la fortuna personal del entonces presidente en nombre de las Fuerzas Armadas, siendo condenado por “mala conducta” y declarado “indigno”, determinándose por esto la pérdida perpetua de sus derechos políticos.

Algunos analistas sostienen que esos cargos no fueron los fundamentales, como sí lo constituye el haberse tomado el poder, en contravía de la tradición constitucional del país, pues esto implicaría indagar la responsabilidad del gobierno de Laureano Gómez Castro de corte excluyente y totalitario, y el inicio de la dictadura con el presidente Mariano Ospina Pérez, cuando cerró el Congreso el 9 de noviembre de 1949 ante la iniciativa de los liberales de promoverle un juicio a él por auspiciar la Violencia desde el poder.

El dictador Rojas Pinilla no usó propiamente la fuerza para ser presidente, aunque sí tuvo desmanes en su gobierno; pero fueron las mismas élites, que en ese momento lo juzgaban, quienes, para controlar la grave situación social producto de la Violencia, le pidieron tomarse el poder bautizándose esta maniobra no como un “golpe de Estado” sino “un golpe de opinión”. Pero en Rojas Pinilla se quiso condensar la representación de todo lo malo de esa época y configurar así una especie de “recuerdo encubridor” en categoría psicoanalítica. En consecuencia, ya no era la “Violencia Bipartidista”, sino la “Dictadura de Rojas” la peor tragedia nacional del siglo XX y esto ayudaba a justificar la construcción del nuevo pacto de las élites, es decir, del Frente Nacional.

Pero las paradojas históricas y políticas conllevaron a un bumerang convirtiendo a “Mi General” en un mártir y en el principal líder del proyecto populista opositor del Frente Nacional para las elecciones presidenciales de 1970, al cual se adhiere parte de la izquierda colombiana. El sociólogo Alberto Valencia más allá de los intríngulis jurídicos señala otros elementos para interpretar este caso: la discusión y el “conflicto entre los imaginarios relacionados con la Violencia política liberal y conservadora”; la dictadura de Rojas y su propuesta de unidad nacional sobre la base del binomio Fuerzas Armadas-Pueblo y el nuevo pacto de concordia bipartidista del Frente Nacional. (VALENCIA Gutiérrez, Alberto. “La invención de la desmemoria: el juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia (1958-1959)”. Tesis de Doctorado en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París (Francia). Universidad del Valle. Cali. 2024)

Este investigador califica el asunto de “farsa sin sentido”, “teatralización inocua”, “perteneciente al reino del sainete y la comedia” (op.cit .p. 17) y que con este juicio se pretendió llevar a cabo un proceso de “invención de la desmemoria” con respecto a los crímenes de liberales y conservadores en la época de la Violencia, incluyendo “amnistía implícita” y “perdón y olvido” frente a sus responsabilidades, dando lugar a un pacto político por arriba conocido como Frente Nacional. Para que esto fuera posible, fue indispensable la “invención de una representación que permitiera dar cuenta de la época, pero sin hacer referencia a hechos o personajes incómodos que pudiera perturbar la convivencia entre los partidos” (ídem. p. 18).

Los efectos políticos de este juicio han marcado la historia de Colombia. Como contrapartida política surgirían las guerrillas comunistas en sus líneas Moscú, cubana y Pekín; una propuesta fugaz llamada Movimiento de Acción Nacional (MAN), el binomio Pueblo-Fuerzas Armadas, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) y el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Allí se configuraría un movimiento similar al Peronismo Argentino de donde saldrían los Montoneros y su similar en Colombia, el M-19; lo que ha devenido hasta hoy en un populismo caudillista con tintes militaristas.

Este juicio que tuvo connotaciones jurídicas y políticas estuvo azuzado por la llamada “opinión pública” construida por medio de titulares, noticias y columnistas desde la Gran Prensa: El Tiempo, El Espectador y El Siglo, que animó las manifestaciones públicas de adversarios y partidarios de Rojas.

Juicio al Doctor Ernesto Samper Pizano

El escándalo conocido como el “Proceso 8.000”, involucró al entonces presidente liberal de Colombia, Ernesto Samper Pizano (7 de agosto de 1994 a 7 de agosto de1998), tras acusaciones de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial, inicialmente de acuerdo con las revelaciones de los famosos “narcocasetes” filtrados por Andrés Pastrana Arango, candidato conservador derrotado. El calificativo se debe al número del expediente que contenía información sobre aportes ilícitos del “Cartel de Cali” a su campaña. Aunque Samper negó las acusaciones, el escándalo generó una gran controversia nacional e internacional, y tuvo repercusiones políticas y judiciales significativas. Varios miembros de su gobierno y del Congreso fueron investigados y condenados. Esto afectó la imagen del gobierno y del país, provocando una crisis institucional que puso en evidencia la influencia del narcotráfico en la política colombiana. Finalmente, Samper completó su mandato, pero el escándalo dejó una profunda marca en la historia política del país.

El 12 de junio de 1996 finalizó el juicio, pues la Cámara de Representantes precluyó el proceso que se llevaba en contra del mandatario, que fue absuelto por una mayoría de 111 votos contra 43. En este proceso el político conservador quindiano Carlos Alberto Oviedo Alfaro se hizo famoso por su defensa del narcotraficante Helmer Herrera Buitrago alias “Pacho Herrera” capo del Cartel de Cali y por haber integrado la Comisión de Acusaciones, en la cual voto por la absolución de Samper. Posteriormente a Oviedo se le endilgaría su participación en delitos de narcotráfico, asesinato y una red de corrupción que ha penetrado la política y la administración del Quindío.

Al conmemorarse 20 años de la absolución de Samper, el expresidente Andrés Pastrana Arango, le dijo a EL COLOMBIANO. “Fue algo muy triste porque después se mostró como el Cartel de Cali compró su presidencia. La decisión de la “comisión de absoluciones”, como quedó identificada a partir de ese momento, trajo consigo también el final del Proceso 8000”.

“En ese momento también había lo que hoy se denomina “mermelada”. En los análisis del presupuesto se evidenciaron las partidas presupuestales que fueron entregadas a los congresistas que tuvieron que ver con su absolución. Por ejemplo, al parlamentario investigador, de Córdoba, Heyne Mogollón, le dieron recursos para carreteras que nunca se hicieron o se terminaron”. “Quien inicia la investigación es el fiscal Gustavo de Greiff, el papá de la tesorera de la campaña de Samper, Mónica. Después se comprobaron sus vínculos con el Cartel de Cali”.

Después de lo sucedido con este presidente del Partido Liberal, esta agrupación no ha vuelto al poder propiamente en su nombre; en gran parte como un efecto político que ha venido quedando en la conciencia nacional, aunque el narcotráfico y otras fuerzas oscuras siguieron campeando en el poder hasta la actualidad, tanto en lo central como en los territorios.

“El juicio del siglo” al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Este es el caso más sonado de la historia reciente, en parte porque nos es contemporáneo y por ser transmitido en vivo y en directo por todos los medios y redes, en las cuales participa cada persona o grupo con su versión; además de ser el producto de una larga confrontación política y jurídica anclada en hechos militares, paramilitares y guerrilleros, relacionados con narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez (7 de agosto de 2002 a 7de agosto de 2010) se le acusa en un escrito que expresa “Contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia para buscar testimonios”, señalando que dicha acción lo beneficiaría a él y a su hermano Santiago Uribe en un proceso de paramilitarismo.

No se trata solo del primer expresidente del país llamado a juicio, sino de una figura que marcó profundamente la historia reciente con logros en materia de seguridad hasta el punto de debilitar sustancialmente la subversión, avances en progreso económico, programas sociales y generador de graves denuncias, dado que sus logros están empañados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, cuando terminó su gobierno, tenía una popularidad de 75%, el 80% consideraba que había tenido un buen desempeño. Es decir, hasta un puñado de los que no lo querían calificaron bien a su gobierno. A pesar del ruido mediático, el caso contra Álvaro Uribe no gira en torno a paramilitarismo ni delitos de lesa humanidad. Lo que está en juego en este juicio es si Uribe intentó manipular testigos a través de su abogado Diego Cadena, ofreciendo beneficios jurídicos o económicos y por esto fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria con limitaciones para comunicarse por medio de sus redes creyendo que azuce el clima político y corra el riesgo de fugarse del país.

Analistas jurídicos incluyendo partidarios suyos alegan: En el juicio no se presentó una “prueba reina” que demuestre que Uribe ordenó esas maniobras, para que cambien su opinión sobre un delito que no han logrado probar: que Uribe haya creado el Bloque Metro de las AUC.; además hubo fallas procesales, inclinaciones de juzgamiento desde el principio por parte de la juez, influencia de una opinión pública ideologizada desde tiempo atrás; por lo tanto, este es de carácter político y una venganza de partidarios de las FARC hoy empotrados en el poder.

Otros abogados y políticos contrarios a Uribe califican los resultados como un triunfo de la izquierda, las víctimas, la memoria histórica, la justicia y la lucha por los Derechos Humanos. En Caracol Radio María Teresa Ronderos, periodista, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y columnista en El Espectador, planteó que es triste para el país que un líder, uno de los más importantes del último medio siglo termine su carrera política acusado de estos delitos tan tristes, “paradójicamente uno debe enorgullecerse de este momento, se muestra que la justicia es independiente. La juez estudió el caso, tomó una decisión y eso es lo que nos diferencia de muchos pares de la región donde la justicia opera políticamente”. De otro lado, dijo que es clave poder hacer justicia sin violencia y que esto no se utilice para llamar al odio y a la violencia, “se requiere responsabilidad histórica para que se eleve la calidad de liderazgo de Uribe y Cepeda para que se invite a la tranquilidad”.

Luis Felipe Henao, abogado penalista, columnista en El Tiempo, profesor universitario y exministro de Vivienda, manifestó que la decisión de la juez duele y que puede terminar siendo costosa para la justicia, “cuando escribo sobre varios temas lo que recibo son insultos y he hablado una vez con el expresidente Uribe; Colombia corre riesgo silencioso, pero profundo. Se ha normalizado la impunidad cuando Petro sube a personas condenadas a una tarima y se generan mensajes donde la norma es para unos y no para todos”.

Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, no cree que el expresidente haya cometido ninguno de los delitos de los que se le acusa, “existe la apelación contra la decisión de la juez, pero toca abrazar la justicia y el expresidente tendrá la forma de pedir que se revise esa decisión”. En cuanto al plano político manifestó que Uribe no es la persona que era en 2010, “han pasado 15 años desde que salió de la presidencia, pero fue elegido senador con un alto número de votos y tiene un caudal electoral importante”. En último lugar, dijo que lo ocurrido en el juicio es un ingrediente más al cóctel de polarización que hay en el país.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, explicó que el presidente Uribe puede interponer recurso de apelación, que seguramente la Procuraduría y las víctimas apelarán, y que el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, con lo cual, serán varios los ojos revisarán esta decisión.

El juicio a Uribe es de carácter jurídico, pero indiscutiblemente se ha tornado de perfil político por varias razones: los hechos cometidos por el imputado están enmarcados en una lucha política, jurídica y militar entre su gobierno, el paramilitarismo y las guerrillas. La dimensión política de Uribe lo ubica no solo como un sujeto de implicaciones jurídicas, sino que trasciende las normas a un clima más complejo. La otra dimensión política e ideológica es la de sus adversarios civiles y armados. Aunque esta puja lleva dos décadas, se resuelve justamente durante el primer gobierno de izquierda del país, lo que da para ciertas sospechas y lógicamente para configurarse un clima jurídico y político proclive a la condena.

Conclusión: Relaciones entre el derecho y la opinión pública

En algunas oportunidades el derecho suele percibirse como un reflejo de la voluntad colectiva del pueblo. Esta intrincada interacción entre las creencias sociales y los marcos jurídicos garantiza que las leyes no solo rijan, sino que también evolucionen con la dinámica cambiante del sentimiento público. La opinión pública puede definirse como el conjunto de actitudes o creencias individuales de un sector de la población que representa el sentir predominante sobre diversos temas, como la gobernanza, las decisiones políticas y las normas sociales, permitiendo una influencia considerable en el panorama político y jurídico.

La opinión pública desempeña un papel crucial en la formulación de leyes. Cuando la mayoría de la población tiene una opinión firme, manipulada o no sobre un tema en particular, puede impulsar medidas legislativas para abordar dichas preocupaciones. Esta receptividad a la opinión pública se evidencia en numerosas reformas legislativas y decisiones políticas en todo el mundo. La ley también influye en la opinión pública contribuyendo a moldear las normas y valores sociales, impulsando a menudo cambios en la actitud pública y la cultura ciudadana.

Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, desempeñan un papel importante en la formación de la opinión pública sobre cuestiones legales y políticas. La información sensacionalista, las narrativas sesgadas y la desinformación pueden distorsionar la percepción pública sobre asuntos legales e influir en la opinión pública. En esto, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de base han sido fundamentales en la defensa de reformas legales y la justicia social; pero no siempre es así de supuesta neutralidad, cuando algunas banderas no defendidas por el grueso de la sociedad, son impulsadas desde diversas plataformas afines a ciertos grupos políticos, ya sean de derecha o de izquierda, conservadores o progresistas como en los temas ambientales y feministas, entre otros asuntos delicados de la política, la ley y la ideología.

En este contexto sociológico tienen cabida las mutaciones de los juicios jurídicos en juicios políticos y el caso Uribe no es ajeno a estas circunstancias; por eso más allá del proceso, del juicio y de la condena existen unas consecuencias políticas que ya se advierten: El caso se le adjudica a una revancha de la izquierda contra la derecha. Ahora el triunfo de la justicia puede servirle de bandera a cualquiera de los dos bandos y ser reclamado como un triunfo de la izquierda y una catapulta para la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia de la república; pero también la derecha la puede blandir aduciendo ser víctimas del progresismo y enarbolando la reivindicación para la próxima contienda electoral. La polarización del país se agranda y es incierta la situación tanto cercana, como ha mediado plazo; esto puede llevar a una reconfiguración de adherentes para la próxima campaña política, ya sea radicalizando los bandos en cuestión o permitiendo el surgimiento de posiciones ajenas a la gran intoxicación del actual ambiente nacional.

Francisco A. Cifuentes S. Miembro de la Academia de Historia del Quindío

Foto tomada de: La Opinión

Deja un comentario