Para la elaboración del duelo los familiares se han servido de distintos recurso: narrar el testimonio de su vivencia, gritar miles de consignas en las marchas, las galerías de memoria, la siembra, las fotografías, camisetas estampadas con frases, siluetas, e imágenes y rostros alusivos a las víctimas; mediante expresiones artísticas como cuentos, poemas, canciones, el grafiti, los murales, los festivales entre otras acciones pequeñas y cotidianas que han intentado llamar la atención sobre el pasado, pero visto desde el presente y con el objetivo de evitar que ocurra nuevamente.

Se propone que el doliente haga un rito, independiente de la presencia o ausencia de un cuerpo, que pueda facilitarla movilización de su duelo apoyada en el ingreso de un recurso simbólico ante un real innombrable. La realización de un ritual soportado por la comunidad puede permitir a un sujeto apelar al universo simbólico, introducir el logos que en ese momento pareciera revelarse como insuficiente.

Narrativa

Un anhelo calado de sufrimiento, acompaña la esperanza del reencuentro. Un dolor suspendido, el tiempo que pasa, el recuerdo que se niega a ser borrado, el rostro que ha desaparecido.

-Desde el 19 de octubre de 1973, cuando Mario fue ejecutado en el desierto, Violeta lo ha buscado incansablemente. Durante 20 años estuvo día tras dias saliendo temprano a la pampa a rastrear el desierto con sus manos buscando algún hueso de Mario. Una astilla de su cuerpo, el resto de alguna de sus ropas, algo que le permitiera enterrarlo y despedirse de él. El tiempo se encapsulo en la búsqueda. Se detuvo en un paréntesis. – ¿Sabes una cosa?, Yo no me di cuenta cuando cumplí cuarenta años. Ni cuando cumplí cincuenta. Ni cuando cumplí sesenta. Ni cuando cumplí setenta. La vida pasaba a mi alrededor, pero nunca lo supe. –

La desaparición lo desgarra todo, fracciona la lógica oculta, el duelo inquiere una prueba de realidad que testifique que el objeto amado ya no existe.

Su ausencia no se puede alucinar, no se puede negar, un principio de realidad que no acaba de llegar, un des-investir libidinal inadmisible, la rabia frente al agresor, frente al colectivo indolente, frente al gobierno que mira sin ver, hace aún más difícil el trabajo del duelo.

¿Dónde están los desaparecidos? Ausencias que interpelan.

Mujeres y hombres de los ejecutados, rastreando con las manos el desierto en busca de alguna huella de los muertos que nunca pudieron enterrar (2019). Están formados y viven por sus recuerdos, entienden que si se entregan al olvido naufragarían, saldrían despedidos en mantos al espacio y se desintegrarían.

Epidemiología

Según la Organización de Estados Americanos y la Convención Interamericana, la desaparición forzada es una práctica de privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro) seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación, o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Cifras del registro único de víctimas (RUV) a la fecha 134.537 de estas, 50.333 serían víctimas directas. Su metodología se basa en la declaración de las víctimas.

El 89,64% hombres, el 10.30% mujeres.

Cifras del Observatorio de Memoria y conflicto (OMC) del (CNMH) a la fecha de corte marzo 2024, 80.653, su metodología en la documentación de casos en el marco del conflicto.

La Comisión de la Verdad: en su informe final de 2022, estimo que entre 1995 y 2016 hubo 126.768 víctimas, se considera un sub-registro, la cifra podría ascender a 210.000 víctimas.

Según el informe Hasta encontrarlos del CNMH (2016), los actores armados han utilizado la desaparición forzada fundamentalmente con tres propósitos: 1. Para castigar y dejar mensajes aleccionadores tendientes a inhibir ideologías y prácticas políticas y sociales. 2. Para generar terror y así ganar ejerciendo control. 3. Para ocultar crímenes, borrando evidencias y no ser juzgados o para manipular y tergiversar las cifras.

Un “Otro” absoluto que a nombre de un Estado totalitario se arroga el derecho de excluir y exterminar a todo aquel que represente la diferencia.

“Nadie sabe que estás acá”, “vos estás desaparecido”, “vos no existís, no estás ni con los vivos ni con los muertos”.

Esta ubicación en un escenario impreciso entre la vida y la muerte, este lugar de vivo-muerto del desaparecido, esa incertidumbre, produce el efecto de lo siniestro. Lo siniestro está ligado a lo macabro, a lo no creíble, a lo incierto.

Generando fantasías angustiantes sobre los actos de tortura por los que pasa su ser querido o ilusiones de reencuentro en donde cree ver su rostro en la multitud, encontrando rasgos del ser perdido en otras personas;

-Salí corriendo tras de la muchacha, el mismo cabello, con una blusa de las que ella tenía, la misma estatura y yo me fui y la cogí: ¡Marcela!, cuando ella me miro y vi que no era ella y yo ¡ay!, que dolor tan horrible, que cosa tan horrible-

Mediante los sueños, su búsqueda es agobiante, interminable:

–Sueño mucho con él, que lo saque, que está muy hondo, mamá sáqueme, pero esta tan hondo que no soy capaz de sacarlo-.

Etimología

Recordar viene del latín recordari, y está formada por el prefijo re, que señala una repetición, y por la palabra cordis que quiere decir corazón. recordar es entones, volver a pasar por el corazón.

Los recuerdos se comparan a veces con un veneno que hace que el interior del ser se disuelva, como un cuaderno de ejercicios descartado, en el cual se guardaban recuentos de relaciones pasadas –el cuerpo, como un pergamino de pérdidas-

-En esas aguas oscuras que tuvo que lanzarse, es mejor asomar la cabeza y tomar aire una vez más. Respirar, mirar al cielo nocturno e imaginar que allá lejos, como un volantín al que le han cortado su hilo, Mario flota libre en el firmamento. Está ahí, con su cara simpática, con su sonrisa discreta, con su pelo peinado hacia atrás, se desplaza nadando entre estrella y estrella, para sólo de vez en cuando se detiene a mirar la Tierra y hacer señas con un pedazo de su espejo roto. Desde ahí lanza un mensaje en clave que probablemente dirá; Hola, Violeta. Estoy aquí. No me olvides-.

Con Freud vemos que el principio del placer empuja al sujeto a no renunciar al objeto perdido, con Lacan encontramos que el goce empuja al sujeto a permanecer ligado dolorosamente a él.

Veámoslo en el Poema de Pedro Salina (1994):

“No quiero que te vayas, dolor,

Última forma de amar.

Me estás sintiendo vivir cuando me dueles.

No en ti, ni aquí, más lejos;

En la tierra, en el año de dónde vienes tú.

En esa realidad hundida que se niega a sí misma

Y se empeña en que nunca ha existido,

Que sólo fue un pretexto mío para vivir.

Si tú no me quedaras, dolor, irrefutable,

Yo me lo creería;

Pero me quedas tú, que nada fue mentira.

Es como el amor por sus sombras y por aquella sombra de felicidad, del recuerdo, en beneficio de la cual se renuncia a la búsqueda de la felicidad en la vida real.

-El trauma instala una relación patológica con el tiempo en la medida en que el sujeto no transita con fluidez por el pasado, el presente y el futuro, sino que se queda atrapado en el pasado. Se trata, entonces, de una forma patológica de experimentar el tiempo lineal y progresivo y que le impide al sujeto “progresar” en el tiempo, dejando atrás el evento traumático a manera de recuerdo y proyectando hacia adelante otras formas de experimentar la vida.

Hay que volver a dotar de energía al recuerdo. Que entable una conversación con el presente disconforme (Nelly Richard).

El Rio

Cuerpos desmembrados lanzados rio abajo, como en un cortejo fúnebre, el agua aparece como un testigo, como un elemento usado para borrar el rastro, para arrebatarle la identidad a los asesinados, quedan unas prendas de vestir, como un vínculo íntimo, que intentan ocupar un vacío sin medida posible, sin medida humana.

Rio abajo, dejémonos llevar por su caudal acompañados por una suerte de mantra de la naturaleza, con su potente sonido, por momentos irrumpen gritos que se incorporan al sonido del rio: la potencia del rio y la impotencia del grito.

Una persona se acerca a la orilla con un pequeño tronco tratando de alcanzar aquello, una prenda rescatada del rio, una prenda sin cuerpo y unos dolientes sin duelo. En Puerto Berrio, son adoptados las victimas sin identidad, construyen sus tumbas y se comprometen a cuidarlas, a rezar por sus almas, darles una identidad, a cambio del cuidado, los pobladores le piden favores al alma de la víctima, una forma de ritualizar la muerte, de darle una dimensión sagrada a lo humano.

El Rito

Se propone que el doliente haga un rito, independiente de la presencia o ausencia de un cuerpo, que pueda facilitarla movilización de su duelo apoyada en el ingreso de un recurso simbólico ante un real innombrable. La realización de un ritual soportado por la comunidad puede permitir a un sujeto apelar al universo simbólico, introducir el logos que en ese momento pareciera revelarse como insuficiente.

La particularidad del rito por la desaparición se encuentra en que cuando un sujeto decide realizar una ceremonia de este tipo es porque ya ha habido una modificación interna a partir de la cual opta por dejar de esperar y asume una nueva posición frente a la perdida, el ritual adquiere la dimensión de aquello que moviliza al doliente a afirmarse en el “no más” de la esperanza y a re-signar la desaparición. A partir de aquí, el sujeto resignifica el objeto y cambia psíquicamente su estatuto de desaparecido, susceptible de reaparecer, -a muerto-, radicalmente perdido, es el inicio del duelo.

La muerte

La relación del hombre con la muerte, depende de quién es el que muere y de la forma que muere. La representación psíquica del ser amado, se encuentra articulada en múltiples conexiones, huellas inconscientes, como ligaduras, que hacen complejo su abandono, su desconexión.

Lo que le da el estatuto de existencia a un objeto depende de la carga libidinal que el sujeto ha puesto sobre él y no su presencia en la realidad material. En un primer momento el objeto más que muerto, se ha instaurado psíquicamente como un desaparecido susceptible a reaparecer.

El dolor se funda en el anhelo insatisfecho del objeto amado. Un sujeto puede conservar indefinidamente su carga de anhelo frente al ser amado sin que esto garantice que se está dando un proceso de duelo que avance en el sentido del triunfo de realidad con el consecuente retiro de la libido del objeto amado y su recuperación para un retorno del sujeto a la vida.

La justicia

El Estado, en muchas ocasiones, aparece como un espectro que se siente, pero no se ve, al que se le piden cosas, que desaparece sin previo aviso y se mueve de formas imprevisibles, frecuentemente, poco transparentes.

La posibilidad de testimoniar, apunta a cuestionar el statu quo y haciendo audibles las voces subalternas, voces que han permanecido silenciadas o voces para las que no ha habido oídos, es una oportunidad para romper el silencio y hacer transparente aquello que intentó ser borrado o silenciado o desaparecido en la violencia sistemática y generalizada. (Beverley).

El verdadero testigo de las desapariciones es aquel que está ausente. Aquel que en efecto ofrece testimonios lo hace en virtud de quien no puede hacerlo. De este modo, el testimonio siempre atestigua y le da la vida, el ausente entonces es el que termina hablando.

Pero también el hablar implica exponerse a nuevos y peores repertorios de violencia, miedo a la necesidad de preservar la propia vida.

La responsabilidad está en juego de guardar silencio con respecto a los horrores del pasado con el fin de proteger a los miembros más jóvenes de historias que puedan reavivar el odio.

Si la justicia logra su cometido, devela la verdad y genera una división del Otro de la desaparición, permite a las familias una transformación del sentimiento de desvalimiento, al ser fracturada la omnipotencia del agresor y se moviliza la construcción de una salida para su perdida. Así, la intervención del Otro de la justicia que pone un límite al Otro del goce, permite introducir la dimensión simbólica en un evento caracterizado fundamentalmente por lo real.

Los procesos de verdad, justicia y reparación, contribuyen a movilizar el estatuto del objeto de desaparecido a tener la dimensión de objeto asesinado. La claridad de las declaraciones no devolvía la materialidad del cadáver que muchas veces era ya imposible de recuperar, pero si tenía con la palabra el efecto de inscribir al ser desaparecido como irremediablemente perdido.

-Madres que exigen a los asesinos de sus hijos los huesos para sepultarlos, para sacarlos del olvido al que fueron sometidos con su desaparición. El olvido constituye una agresión más contra las víctimas.

La impunidad, causa una mayor ruptura en el vínculo social. La ausencia total del Otro simbólico que regule la relación entre los semejantes, deja a un pueblo sometido a la impotencia por la falta de respaldo de un tercero que regule: al resentimiento contra el agente de la desaparición que sigue su vida sin castigo: y a la venganza que cado uno empieza a tomar como forma individualizada de hacer intervenir la justicia.

Fracturas sociales, al quiebre de un horizonte de sentido compartido, los marcos narrativos existentes y compartidos no pueden dar cuenta de las atrocidades vividas en el pasado. No se trata de que las palabras sean insuficientes para describir un evento, se trata, más bien, de que después de una experiencia de inhumanidad, el lenguaje deja de significar, deja de ser lo que era y, por ende, sus sentidos habituales sufren una ruptura definitiva.

La “catástrofe del sentido”, eventos extremadamente violentos que producen el derrumbe de los horizontes de sentido establecidos; horizontes de sentido que hacen posible navegar la vida colectiva. “Este vacío de no saber produce un agujero en la existencia”.

Una entrevista terapéutica

Debe atender a lo que no se nombra, a lo que se oculta, a lo que no aparece con la mentada transparencia de lo obvio, a los secretos y a los olvidos. Se deben auscultar las omisiones y los vacíos, que antes de centrarse en las presencias se puedan rastrear las huellas y las intensidades y que, en esta vía, se pueda atender a las estelas, a lo difuso y a lo fantasmagórico que en estas redes circula con frecuencia.

Los indicios son testigos mudos que no mienten, sólo hay que hacerlos hablar. Los vestigios son las huellas, los síntomas que deja el trauma.

Como la poesía del geólogo de Balzac, que reconstituye mundos a partir de huellas y de fósiles, o como la poesía de Holderlin; llenas de imágenes, impresa en reflejos de luz, reproducen las agitaciones del alma.

Se trata de pasar de los grandes acontecimientos y personajes, a la vida de los anónimos, encontrar síntomas de un tiempo, de una sociedad en los detalles íntimos de la vida ordinaria, explicar la superficie por las capas subterráneas y reconstruir mundos a partir de los vestigios. Como se intenta hacer en la Escombrera- Medellín, a través de los años.

La clasificación de N.N. adjudica anonimato, un despojo, la anulación y desvalorización de la identidad que su ser amado había construido a lo largo de su vida.

La Estética-El arte y lo balsámico

La estética es una manera de afrontar la existencia, de contemplar el cuerpo y el mundo en el ser-para-si y en el estar-en-el mundo. (Merleau Ponty).

La etimología de la palabra Estética, proviene del griego antiguo aisthetikós, que se traduce como: perceptible por los sentidos o relativo a la sensación, percepción o sentimiento.

Hay un modo de ser estético, un modo estético de hacerse presentes las cosas en el ámbito de la existencia, o de existir estéticamente. En lugar de simplemente vivir, uno moldea su propia existencia de manera consciente y deliberada, buscando la belleza, la armonía y la expresión en cada aspecto de su ser y de su entorno.

Adorno (1992) afirma que la necesidad de dejar hablar al dolor es la condición de toda verdad. En este sentido, existe una relación entre arte y verdad. Marcuse (2002) el arte es el contrapeso de la barbarie, pues olvidar la masacre es olvidar las condiciones que la hicieron posible.

El arte una forma de lo sensible que hace presente la ausencia de aquellos que han sido silenciados y olvidados. Crea espacio para la afección que dignifique mediante la humanización de lo inhumano, memoriales que no muestran rostros de víctimas, sino que permiten experimentar la desolación y el desarraigo de las víctimas.

El cuadro de Guy Rose titulado La Mére Pichaud, pintado el año 1890:

La luz procedente de la ventana, en el ángulo superior derecho, atraviesa el espacio e ilumina la silla, el rostro y el regazo de la anciana. El interior es oscuro, concorde con la pobreza que parece reinar en la cocina de esta casa humilde.

Lo que conmueve es el valor simbólico que adquieren la mesa, y la silla, las manos y la figura de la anciana. Es lo que no vemos lo que nos llega al alma. Esas manos abatidas sobre el halda; girado el rostro con un rictus de melancólica tristeza; esos ojos entornados que miran la silla vacía, nos están narrando una historia de vida, una razón de amor, presente en todos los rincones y acentuada por una ausencia. ¿Y ahora para que seguir viviendo?, ¿Para qué estas manos, que tanto han trabajado para que él estuviera contento a través de los detalles de cada día de mi cuidado? La creación de un espacio acogedor y digno, en su pobreza, el orden de los utensilios o en el paño de cocina en la pared del fondo. El arrugado y áspero rostro de la mujer, no es hermoso, pero si lo es su persona, agraciada por una belleza interior. Todo el cuadro es en su sencillez una expresión de amor y belleza.

Lo político y el Arte

Jacques Ranciaré, señala que la política consiste en crear disensos, desacuerdos. En este sentido la política de la estética consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados de la palabra a aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos.

Un espacio común para demostrar que su boca emite perfectamente un lenguaje que habla de cosas comunes y no solamente un grito que denota sufrimiento.

El poder del arte para la reconstrucción del tejido social, el arte como una forma de inclusión social, como las posibilidades críticas para denunciar el terror y la catástrofe.

El arte crítico transforma el espectador en actor, en un activista que hace de su experiencia estética un medio para actuar y cambiar su contexto inmediato.

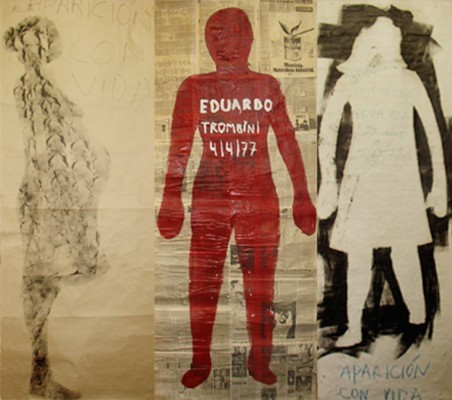

Como en el performance el “Siluetazo”;

-Nosotros que aparecemos somos también los desaparecidos, nosotros los habitantes de Buenos aires de 1983 que aparecemos ante ustedes con siluetas dibujadas somos las siluetas de los cuerpos ya sin cuerpo que exigen aparecer en su desaparición. –

El espectador ya no asistiría al derrumbamiento de los grandes relatos, de las utopías y de la historia, sino que intentaría transformarlas.

Tres categorías en el arte: las que buscan crear con la comunidad (arte participativo), crear una comunidad (estética relacional) o crear para la comunidad (arte terapéutico).

La estética es también un componente y una dimensión de lo humano en la constitución de comunidad en tanto se vincula a la distribución y la repartición de lo sensible en la constitución de lo común.

Lo estético como algo autónomo y al mismo tiempo, vinculado entrañablemente con la vida misma. La estética “es el pensamiento de un desorden nuevo”. Una estética del conocimiento, que reivindique una poética de los saberes que atiende a la manera en que las prácticas en general y las practicas discursivas pueden crear nuevas formas de mostración y argumentación para hacer visibles y pensables otras cosas.

El sujeto político surge como un “estallido”, solo aparece en el momento de la irrupción y del disenso, dando lugar a escenas de enunciación y de manifestación que pleitean hasta con los datos sensibles de la comunidad. Un desgarro del tejido común, una posibilidad de mundo que se vuelve perceptibles y cuestiona la evidencia de un mundo dado.

El inconsciente estético, categoría propuesta por Ranciére, es:

–El paisaje de la gran igualdad de las cosas nobles o viles, del lenguaje proliferante de las cosas mudas o, por el contrario, retiradas en el silencio de los oradores. –

Reconocer que en todo esto está en juego la misma inteligencia y que la misma atención intelectual se requiere “para la fabricación de nubes y de zapatos”. –

Conclusiones

El grupo de “Mujeres caminando por la verdad” han demostrado que con acciones resilientes donde se ha resignificado el dolor a través de la lucha, la resistencia, la búsqueda de la verdad, la exigencia de la justicia, el trabajo de la memoria y de reivindicación de derechos, ha contribuido a sus procesos de duelo, en tanto que han permitido que los dolientes asuman una posición activa frente al mismo y no se paralicen ante el dolor o que el dolor se convierta en el motor que movilice su continuo accionar..

-Si tengo forma de servirle a alguien, es pensando siempre en mi hija, yo pienso que si calmo una agonía o colmo una necesidad…a ella me le estén cubriendo miles de necesidades, porque yo no sé en qué condiciones se encuentre. –

Para lograr el objetivo de recatar la memoria de los seres amados desaparecidos, los familiares se han servido de distintos recurso: narrar el testimonio de su vivencia, gritar miles de consignas en las marchas, las galerías de memoria, la siembra, las fotografías, camisetas estampadas con frases, siluetas, e imágenes y rostros alusivos a las víctimas; mediante expresiones artísticas como cuentos, poemas, canciones, el grafiti, los murales, los festivales entre otras acciones pequeñas y cotidianas que han intentado llamar la atención sobre el pasado, pero visto desde el presente y con el objetivo de evitar que ocurra nuevamente.

“Los abrazos del rio”, las magdalenas, balsas que llevan fotografías de los desaparecidos, navegando en el rio Cauca. Mujer Embera chami, fotografía de Rodrigo Grajales.

Afirmar que es imposible su resolución (Duelo) sería generalizar la experiencia, como lo proponen Mesa y Díaz (2000-2003), no es estrictamente necesaria una prueba de realidad material que confirme la pérdida del ser amado y que signifique la apertura para el proceso de duelo. Lo anterior se sustenta con la evidencia de que algunas personas, aun contando con la prueba material de la perdida es decir con el cadáver; e incluso tras asistir a los rituales funerarios se resisten psíquicamente a aceptarlo y a iniciar el duelo.

Una sociedad en la que se vive el terror provocado por las desapariciones, sometida al silencio, sin mecanismos legales de reparación del daño infligido, será una sociedad prisionera de sí misma en la que seguirán vigentes el ciclo del miedo y la deslegitimación de los portadores de la verdad sobe los hechos ocurridos.

La forma indolente en la que puede actuar la sociedad, expone la posición individualista que tiene el ser humano ante el sufrimiento del otro, concibiéndolo desde una perspectiva ajena, como si nunca fuera a ser víctima de un evento similar. En este sentido, la sociedad actúa de una manera revictimizante, puesto que invalida y simplifica el dolor de las víctimas, no le concede la relevancia que su experiencia merece.

Ante la suspensión de la excavación de la Escombrera, en la comuna 13 Medellín, 75 hectáreas, cinco toneladas de basura sobre los cadáveres sepultados (El Espectador, 2015).

-A uno le duele mucho los comentarios de la gente que dice que eso cuesta, demasiado dinero, que, porque no dejamos las cosas así, que con esa plata se podían hacer otras cosas. Pero lo que la gente no entiende que uno como mamá, así sea un dedito pero que uno sepa que es del hijo de uno, eso ya lo hace como morir en paz a uno. –

La no elaboración del duelo, las consecuencias pueden alimentar angustias, impotencias, rabias colectivas que al carecer de medios de expresión terminan canalizándose o en la memoria repetitiva y no procesada de la venganza, en la internalización del odio y/o en la construcción de ideologías del exterminio o en la autodestrucción.

-Los niños ven las cosas y crecen y toman venganza. Cuando le desaparecieron el hermanito delante de ellos y mataron a mi hijo, él decía llorando: yo voy a crecer y voy a matar toda esta mana de gonorreítas, todos los voy a matar así vulgarmente, desde chiquitico. –

El duelo, no es univoco, es atemporal y no lineal, con vaivenes y retrocesos, lo largo de la vida se viven continuas pérdidas significativas que reactualizan las anteriores, un proceso incesante que recorre toda nuestra existencia. Cada ser humano lo vive de manera distinta por factores relacionados con la personalidad, el tipo de vínculo, la red de apoyo, las circunstancias del evento.

El castigo es imposible porque no colma jamás las expectativas. El perdón es la acción contra toda lógica mediante la cual se expresa el poder: el de no reducir la propia vida, -ni la del verdugo, al imperdonable acto criminal que ha interrumpido el curso de la existencia.

Si de nuestras vidas se retirasen la belleza, la solidaridad, el cuidado, la cortesía, terminaríamos aceptando la maldad como un instrumento normalizador de supervivencia.

-Porque a pesar de que yo llegue a encontrar el mío, no significa que mi duelo no está ahí con el de las compañeras de las que ya no están, de las que no tienen capacidad para expresarse …Uno quiere ser esa voz…aquí se aprende mucho a no pensar solamente en mi dolor. –

Se trata de mostrar que hay logos en la voz, verdad en la ficción, sentido en el sinsentido, cuerpos que pueden dar razones sobre lo común disputado. (L. Quintana).

BIBLIOGRAFÍA

- Díaz Facio Lince V.E. Del dolor al duelo: límites al anhelo frente a la desaparición forzada, Universidad de Antioquia, 2000

- Fernández N, Voyager, Edi. Random House, 2019

- Prieto Dávila S.C. Lo que pueden los silencios, Universidad de los Andes, 2024

- Pinilla E.R, Arte, memoria y participación: ¿dónde están los desaparecidos?, Universidad Jorge Tadeo lozano, 2014

- Ranciére J, La modernidad estética: una noción por repensar, conferencia impartida en la Universidad Jorge Tadeo lozano, 2025

- Arcos Palma R.J, La estética y su dimensión política según Jacques Ranciére, Nómadas (Col), núm. 31, octubre, 2009

- Viviescas V, La literatura y el cambio de paradigma en el régimen estético según Jacques Ranciére, Universidad nacional de Colombia, Bogotá, 2004

- Estrada, J. M, La esencia de lo estético, Sapientia, Vol. XXXIII, 1978

- Ranciére J, El reparto de lo sensible, estética y política, Editorial LOM, Chile, 2009

- Quintana L, La estética de la política y la política de la estética: colaboraciones, pasajes, fronteras, Departamento de filosofía, Universidad de los Andes, 2013

- https://www.filosofiayeducacion.es/Filosofia-y-belleza-M2-8html

- Capasso V.C, Lo político en el arte. Un aporte desde la teoría de Jacques Ranciére, Estud.filos no.58 Medellín July/dec.2018

- Arango Serna K.T, Duelo en familiares de víctimas de desaparición forzada que participaron en el proceso de excavación de la escombrera en la comuna 13 de Medellín, Trabajo de grado para optar el título de psicóloga, Universidad de Antioquia, 2019

Juan Carlos Rojas Fernández, Docente psiquiatría U. Libre de Cali

Foto tomada de: Rodrigo Grajales.

Deja un comentario