UNA PROPUESTA SOCIAL – VS – LA PRIVATIZACION DE LA GESTION URBANA REPRODUCTORA DE DESIGUALDADES EN LAS CIUDADES.

“La ciudad, que agonizaba entre el humo y la prisa, que durante años tuviera el aspecto desordenado del esqueleto de un dinosaurio calcinado por la intemperie y los siglos, empezó a llenarse de vida.” El libro de las Ciudades, Celso Román.

1. Introducción:

Hoy más que nunca, se hace necesario hacer un esfuerzo conceptual amplio y profundo, que permita destacar y conocer cuáles son los procesos claves de la estructuración urbana del modelo de privatización de la gestión urbana que ha predominado durante los últimos años, no solamente en las ciudades de Colombia sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo y que permita por una parte plantear criticas serias que desenmascaren los propósitos particulares que inspiran este modelo y por la otra proponer un modelo nuevo de desarrollo urbano incluyente que realmente responda a los intereses de las grandes mayorías, capaz de responder a los grandes desafíos que afrontan las ciudades, con equidad y oportunidades para todos y logrando el bienestar de todos los ciudadanos.

Este articulo está enmarcado en el anterior debate, y aspira a explorar el tema, buscando principalmente destacar aquellos aspectos que en principio podrían considerarse claves, con base en elaboraciones y discusiones que se han y se están dando en el país y en otras latitudes (compilación o transcripción de las tesis y propuestas de varios autores que se consideran apropiadas de reproducir aquí, unas textuales y otras parafraseadas) y en el análisis propio, sin pretender ser una exploración terminada, sino más bien una herramienta de discusión y análisis colectivo.

2. Antecedentes:

Desde finales de la década de los ochenta del siglo pasado, las ciudades y regiones de Colombia tuvieron que enfrentar un nuevo y difícil desafió: el de asumir con plenitud su condición de entidades territoriales relativamente autónomas, con extensas responsabilidades políticas, económicas y sociales.

Esta situación fue el resultado y se dio en medio de complejos procesos tanto nacionales como internacionales, destacándose entre otros los siguientes[1]:

- El proceso de descentralización llevado a cabo en Colombia desde mediados de los años 80, que paulatinamente entregaba competencias, recursos escasos y limitados y mecanismos político electorales para que los entes territoriales y los municipios en particular, pudieran asimilar una buena parte de las responsabilidades sociales anteriormente administradas desde el Estado central.

- La apertura económica nacional a los mercados internacionales y la globalización de la economía desde finales de los 80, que sometió las economías urbano – regionales a una inusitada competencia y exigió la formulación de estrategias locales de sobrevivencia sin la protección prestada hasta entonces por parte del Estado central.

- El debilitamiento del Estado-nación como nivel de gobierno económico, la emergencia de la ciudad o ciudad-región como el nivel espacial clave en la economía globalizada, y la “competitividad” como el eje principal del desarrollo económico[2].

- El gobierno multi-escalar de las ciudades, en la medida en que la política económica urbana se determina cada vez más dentro de un sistema complejo de instituciones internacionales, nacionales, regionales y locales.

- La reestructuración de los gobiernos locales, dentro de fuertes restricciones fiscales impuestas por los gobiernos centrales y la introducción de técnicas de administración que imitan las de la empresa privada.

- Como resultado del ataque maniqueo y brutal que desde los grandes centros de poder a nivel internacional y nacional se desato contra el Estado del bienestar, contra el esquema solidario y de concertación y contra toda forma de gestión colectiva de los ciudadanos en busca de sus reivindicaciones, (que durante mucho tiempo permitieron contrarrestar en alguna medida los efectos de las desigualdades económicas, sociales y políticas presentes en la sociedad), se instauro un nuevo modelo de “desarrollo económico” tanto a nivel nacional como local, que se ha identificado como el neoliberalismo, caracterizado por: [3]

-

- La reorientación del Estado tanto a nivel nacional como local hacia una intensa intervención a favor de los grandes capitales. Reorientación que alegremente se dio a la tarea de desmantelarlo en sus funciones: social, planeadora, reguladora e inversora, mientras se fortalecía su arista autoritaria y policíaca. De esta manera, hoy los Estados responden a las exigencias del capital y no pueden absorber las demandas populares, cumpliendo un rol más policíaco que político.

- La privatización de empresas y funciones públicas, bajo el argumento falaz de que la administración privada es mejor que la pública. Propiciando una nueva visión en la cual el objetivo principal de las empresas es el lucro y la ganancia del grupo reducido de inversionistas privados, desligando o limitando la gestión de estas empresas de los objetivos tendientes a alcanzar una visión de equidad social y desarrollo incluyente y sostenible de largo plazo de la ciudad, reemplazando la rentabilidad social y económica sostenible por la rentabilidad financiera de corto plazo. Como de todas maneras el sector público continua con la responsabilidad legal y constitucional además de lógica del suministro del servicio que de todas maneras es público, cuando se presentan las dificultades financieras de las empresas privatizadas, la mayoría de las veces provocadas por los malos y/o ineficientes manejos de sus mismas administraciones, el sector público tiene que entrar a asumir el costo del salvamento, asumiendo en ultimas el riesgo que inicialmente se argumentó había sido trasladado al sector privado.

- La supresión de instituciones.

- La concepción del ser humano como valioso únicamente por su capacidad de generar ingresos y tener éxito en los mercados.

- La exacerbación del individualismo y la competencia llevando al olvido el sentido de comunidad, y produciendo la destrucción de la integridad humana y ecológica.

- Restringe la intervención del Estado en el terreno económico y social hasta despojarlo de la posibilidad de garantizar los bienes comunes mínimos que se merece todo ciudadano[4].

- La eliminación de los programas generales de creación de oportunidades para todos y los sustituye por apoyos ocasionales y asistenciales a grupos focalizados.

- Sustituyo políticas de desarrollo integral, incluyente y sostenible necesarias de implementar en las grandes ciudades, por el simple dogma de la competitividad económica y el impulso de grandes proyectos, conducidos por el sector privado a través de asociaciones público-privadas, que sus gestores y beneficiarios exclusivos, presentan como el elemento motor del desarrollo de las ciudades. Convirtiéndose esta en una de las expresiones más importantes de la visión neoliberal de la gestión urbana, en la cual el papel de la institucionalidad pública y el interés general tienden a desaparecer en función de los intereses privados bajo la fachada de la necesidad de incrementar la competitividad de las ciudades exigida por la globalización[5].

- Se concentra principalmente en propugnar la retirada de todo agente de intervención externo (en especial el Estado y la planeación) de las dinámicas propias de la economía urbana. El centro de gravedad de esta concepción del desarrollo urbano se sitúa principalmente en el mercado del suelo.

- Ha producido profundas transformaciones tanto en la noción como en la práctica de los gobiernos urbanos. Estos cambios tienen que ver con la transición de la idea de gobierno a la de gobernanza; con el desplazamiento desde las políticas redistributivas a los comportamientos emprendedores; con la tendencia a reforzar el carácter ejecutivo de los gobiernos locales; a la par que el discurso de la participación ciudadana se ha convertido en un lugar común.

3. Tendencias de la privatización de la gestión urbana:

“En vez de utilizar sus recursos técnicos y materiales, que habían experimentado un incremento extraordinario, para construir una ciudad maravillosa, los hombres del siglo XIX construyeron suburbios deprimentes [….] [que] según los criterios de la empresa privada eran “rentables”, mientras que la ciudad maravillosa, pensaban, habría sido una extravagancia que, en la estúpida jerga de la moda financiera, habría “hipotecado el futuro”… la misma regla de cálculo económico autodestructivo gobierna todos los ámbitos de la vida. Destruimos la belleza del paisaje porque los esplendores de la naturaleza, de los que nadie se ha apropiado, carecen de valor económico. Seriamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan dividendos.”.[6] John Maynard Keynes.

En esta parte, se trata principalmente de destacar aquellos aspectos que en principio pueden considerarse claves en la identificación de las tendencias de la privatización de la gestión urbana, pero que muchas veces permanecen velados y que además de la privatización abierta y a ultranza de empresas de servicios públicos (que constituye una de las tendencias que la opinión ya identifica y sufre a pesar de la insistencia del discurso privatizador de argumentar estar defendiendo el interés público), configuran los principales mecanismos de la privatización de la gestión urbana.

A. Los grandes proyectos de la gestión urbana privada neoliberal:

La concepción acrítica que mira a los grandes proyectos urbanos conducidos por el sector privado a través de asociaciones público-privadas, como el elemento motor del desarrollo de las ciudades, en la cual el papel de la institucionalidad pública y el interés general tienden a desaparecer en función de los intereses privados, configura uno de los principales mecanismos de la privatización de la gestión urbana.

Esta concepción, no se refiere únicamente al impulso a los grandes proyectos urbanos como: la recuperación de centros históricos, la construcción de sistemas de transporte público masivos etc, sino que constituye todo un nuevo enfoque en desarrollo espacial urbano, al que usualmente se alude como “empresarialismo urbano”, que ha implicado todo un cambio fundamental en las actitudes de la administración y la relación con el sector privado, al estar ambas a favor del sector privado y dispuestas a colaborar con él.

Lo anterior no invalida la necesidad de pensar, dada la creciente complejidad de los fenómenos urbanos, en impulsar intervenciones urbanas de gran dimensión de distinto tipo, pero que efectivamente generen ciudades más justas y equitativas. Este es uno de los desafíos centrales de la gestión urbana en el momento actual.

B. El modelo del “empresarialismo urbano”.

Según sus defensores a ultranza, se constituyeron “alianzas estratégicas” entre los sectores público y privado, y la colaboración pública-privada proporciona “el marco institucional indispensable para que las ciudades compitan en el mercado global” combinando recursos privados y conocimientos especializados con capacidades gubernamentales locales. Argumentan también estos defensores, que la única forma en que las ciudades pueden asegurar las ventajas competitivas sobre sus competidores percibidos en una competencia interurbana que se intensifica constantemente es seguir estrategias empresariales. En esas circunstancias, el empresarialismo se está convirtiendo en un rasgo clave de las políticas urbanas, y ya se reconoce dicen sus partidarios, que el grado en que una ciudad pueda lograr ese giro de paradigma determinará su competitividad en el mercado global[7].

Pero realmente este nuevo enfoque lejos de propiciar verdaderas alianzas estratégicas equilibradas y justas entre los sectores público y privado lo que ha propiciado es el uso de recursos públicos para intervenciones privadas, propiciando además que el sector público asuma los riesgos de la iniciativa privada, tal como se ha señalado en diferentes investigaciones[8], que desmitifica sus pretendidos efectos multiplicadores en la economía y sobre todo, lo que crea son condiciones para la apropiación individual y privada de la valorización de la tierra urbana, por lo que ha sido fuertemente criticado[9].

Por otra parte, este modelo “empresarialista” ha producido una mayor segregación socio-espacial en las ciudades y el desplazamiento de población pobre (procesos de gentrificación y de elitización); provocando también impactos ambientales negativos. Por lo demás los resultados heterogéneos en su objetivo de mejorar la competitividad entre ciudades, indican que el empresarialismo urbano no es una panacea aun para lograr este solo objetivo y por el contrario, desde este punto de vista, este enfoque ha propiciado ante todo, para varios investigadores, construcciones monumentales, impulsadas en la mayoría de casos por iniciativa gubernamental, destinados a canalizar hacia la empresa privada los beneficios de la recuperación del entorno urbano donde se construyen estos proyectos. Una especie de “show cases” con una gran función mediática para facilitar el consenso de los actores.

Pero los impulsos hacia la privatización de la gestión urbana van más allá de las grandes intervenciones. Estas se combinan con cambios en los procesos de planificación, regulación, administración e inversión en las ciudades. Examinemos lo anterior:

C. Difusión y dispersión espacial despiadada: Disolución de la Trama Urbana, Fragmentación del Tejido social y Privatización del espacio.

- No intervención y desregulación del mercado de la tierra urbana:

Finalmente, es importante destacar en torno a esta nueva forma de gestión privada urbana, el hecho de que dentro de ella una cuestión clave y fundamental sigue siendo el suelo urbano; por ello, la visión neoliberal de la gestión urbana tiene, a través de la estructuración del mercado de la tierra urbana, una de sus principales vías de acción.

Desde el discurso neoliberal se considera a la planificación urbana como un conjunto de dispositivos de intervención del Estado sobre el desarrollo ‘natural’ de la ciudad, que sólo han contribuido a la ineficiencia e ineficacia de la economía urbana. Por estas y otras razones, el discurso teórico de los neoliberales se concentra principalmente en propugnar la retirada de todo agente de intervención externo (en especial el Estado y la planeación) de las dinámicas propias de la economía urbana. De este modo se asume la ciudad como un ‘área natural’ que crece de forma espontánea, como lo sostuvieran hace décadas los ecólogos de Chicago. De este modo se plantea una retirada del sector público y se inaugura una política de ‘laissez faire … en materia de desarrollo urbano.

Bajo esta lógica, el centro de gravedad de esta concepción del desarrollo urbano se sitúa principalmente en el mercado del suelo. Su operatoria pasa a constituirse en el proceso rector según el cual se conformará el ordenamiento de las actividades en el espacio urbano. El uso del suelo irá definiéndose así por la rentabilidad de las actividades, asociadas a sus requerimientos de localización[10].

Generalmente se estable el fin del concepto de límite urbano, propugnado por la vieja planeación y se declara al suelo urbano como bien no escaso. De este modo se incentiva la incorporación ‘espontánea’ de suelos agrícolas al uso urbano.

De esta manera se ha generado un fenómeno de dispersión espacial despiadado. Cada vez se cubre más superficie terrestre, ya sea en forma de “asentamientos subnormales” o barrios periféricos, invadiendo el campo o como monótonas subdivisiones en islas o fragmentos desde las ciudades hacia sus entornos inmediatos.

- La dispersión urbana.

La dispersión suburbana se ha convertido en una “máquina” autogeneradora que hace realidad sus propias ambiciones, que produce una cantidad ingente de movimiento mecánico, pero que no es propicia para las acciones y las necesidades humanas naturales. La dispersión persiste porque los vehículos definen una entidad ahora familiar que se perpetúa a sí misma: el paisaje dependiente del automóvil. Los automóviles facilitan la dispersión, y la dispersión necesita automóviles. Esta “máquina” suburbana burla ahora a sus creadores humanos y alimenta directamente la economía globalizada. No obstante, derrocha cantidades incalculables de tiempo y de recursos, mientras deja atrapados en sus casas a los que no tienen automóvil[11].

Hubo un tiempo en el que urbanismo significaba ciudades densas para los humanos, pero las fuerzas anti-urbanas han conducido (literalmente) a las personas al extremo opuesto: dispersión suburbana de baja densidad. Sin embargo, la solución adecuada no es una dispersión amorfa, sino una ciudad compacta y de densidad apropiada, geométricamente integrada[12].

Del mismo modo tanto las lógicas de zonificación, como las de distribución de la población de acuerdo a criterios de orden por ejemplo de densificación, quedan supeditadas a los criterios de rentabilidad que establece el mercado.

Como sea, el rol protagónico en materia de desarrollo urbano queda en manos del sector privado en particular en los agentes que actúan en el mercado inmobiliario, con toda la libertad para apropiarse de los aumentos de valor generados por el esfuerzo público. El sector público queda relegado, por un lado, sin ninguna garantía que le permita recuperar las plusvalías para el desarrollo urbano integral y general, a la generación de supuestos marcos “regulatorios” que garanticen y promuevan el natural desenvolvimiento de los privados en el mercado urbano y por otro, a ejercer un rol subsidiario en materia de vivienda social. Junto a una creciente desregulación, la privatización de la gestión urbana es cada vez más notoria, ajustándose al enfoque neoliberal que domina el conjunto de las políticas públicas. Sin normas generales que regulen el mercado del suelo, el capital inmobiliario gana cada vez más espacio en la ciudad.

D. Debilitamiento de la planeación integral y sostenible en el desarrollo de la ciudad.

Respecto a la planificación, su continuó debilitamiento que responde a las políticas neoliberales, sigue siendo sustituida por la sumatoria de acciones atomizadas en todas las escalas, desde los grandes hasta los pequeños proyectos. La sustitución de los antiguos marcos regulatorios urbanos por normativas específicas, especialmente las dedicadas para los grandes proyectos, (justificada por la supuesta obsolescencia y carácter excesivamente general y normativo de los primeros), está conduciendo a la fragmentación de esta función pública clave del desarrollo de las ciudades, tendencia que se acentúa por el desmantelamiento de los aparatos estatales, lo que, a su vez, contribuye a debilitar la administración pública urbana.

Respecto a la inversión, la reducción drástica de las inversiones públicas en las ciudades deja cada vez más espacio al predominio de las inversiones privadas.

E. El nuevo papel asignado a los gobiernos locales: las ventajas competitivas[13]:

La ventaja competitiva es un concepto creado inicialmente por el economista norteamericano Michael Porter[14] cuyo propósito es lograr que una empresa alcance una “posición competitiva favorable en un sector industrial”, haciéndola capaz de: Crear para sus compradores un valor que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que los competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifiquen un precio mayor.

Además del “liderazgo de costo”, el propio Porter señala que es posible crear otra ventaja competitiva: la diferenciación del producto (la razón por la cual los consumidores prefieren un bien por encima de otros similares o sustitutivos). En el desarrollo de la teoría de las ventajas competitivas, Michael Porter advierte que la especialización de las naciones sólo se puede dar en ciertos sectores ya que no se puede, y por tanto no se debe pretender, ser competitivo en todos. De la misma manera, destaca Porter que: “La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar [y sostiene que] Las diferencias en valores nacionales, cultura, estructuras económicas, instituciones e historias, contribuyen todas ellas al éxito competitivo”[15].

Al trasladarse este concepto al ámbito urbano se aplicó asignando a los gobiernos locales la responsabilidad de crear ese valor excedente –sin costo para el capital–, en favor de los inversionistas con el fin de atraerlos, precisamente, hacia esa ciudad y no a otra. De esta manera, el gobierno de una ciudad al entrar en competencia con todas las ciudades del país y del mundo, incluso, debe actuar, exclusivamente, a favor del territorio que gobiernan por lo que su responsabilidad se limita a crear la infraestructura que permita abatir los costos generales de producción, o para generar el “ambiente local de negocios” que haga la diferencia de la ciudad que gobiernan respecto de todas aquellas que son sus competidoras en la atracción del capital.

La creación de las ventajas competitivas por parte de las autoridades públicas, da a estas su nuevo perfil donde la política es reemplazada por la eficiencia administrativa. En este caso, la acción gubernamental es sustituida por una estrategia pública orientada a generar un conjunto de ventajas capaces de llevar la inversión privada a una ciudad determinada por encima de todas las demás que son consideradas como rivales en la competencia por atraer al capital.

De esta manera, las ciudades se enfrascan en una dura competencia por atraer inversiones –constituyéndose así un mercado de ciudades en busca de recursos privados de inversión–, competencia en la cual los gobiernos de cada ciudad ofrecen al capital privado todo lo que pueden y los capitalistas asumen la estrategia de mantenerse a la expectativa y esperar a ver “quien ofrece más” para decidir finalmente la localización de su inversión de acuerdo a las “ventajas competitivas” de cada ciudad en competencia.

Para atraer al capital, las autoridades locales –consideradas ya como gerentes– despliegan y coordinan con todos los sectores sociales una amplia gama de actividades y se esfuerzan por ofrecer una serie de ventajas con el propósito de hacer competitiva la ciudad que aspira a ser asiento de las nuevas inversiones. Por supuesto, la inversión para crear las “ventajas competitivas” de la ciudad corre a cargo de los recursos fiscales, de los gobiernos en todos sus órdenes y el éxito de cada gestión se determina midiendo la magnitud de las inversiones que logran atraer las autoridades, convertidas ahora en meras promotoras de ventas de las ventajas que ofrece la ciudad que administran.

Por esa razón, entre otras, en la “mundialización de la competencia” los gobiernos adquieren una gran importancia en el logro del éxito competitivo de las empresas localizadas en la ciudad de la que se convierten en gestores, especie de gerentes cuyo único deber es constituir las ventajas competitivas de la ciudad y “promoverla nacional e internacionalmente” como el mejor sitio para el asiento del capital.

Intervención estatal en tanto, y sólo en tanto, asuma la responsabilidad de preparar las condiciones para facilitar el éxito empresarial:

En otras palabras, la modalidad neoliberal del desarrollo capitalista ha implicado el cambio sustancial de las funciones y niveles de la intervención estatal. En particular, respecto de la cuestión urbana se considera el papel del Estado de una importancia creciente en tanto, y sólo en tanto, asuma la responsabilidad de preparar las condiciones necesarias para que las empresas que se asientan, y se asienten en el futuro, en la ciudad alcancen el éxito, al servicio del cual se ponen todos los recursos y acciones públicas posibles, además de los valores, cultura, estructuras económicas y jurídicas, instituciones e historias nacionales y/o regionales.

De esta manera, cuando por gozar con las condiciones adecuadas deciden ubicarse en una ciudad empresas privadas que tuvieran éxito en el mercado nacional, y mejor si el éxito ocurre en el mercado mundial, se pude decir entonces que esa ciudad y su gobierno también triunfan, simple y llanamente, porque supieron atraer e impulsar para facilitar el éxito a esas empresas. En todo caso, valores nacionales, cultura, estructura económica y jurídica, instituciones e historia tienen, ¡por fin!, en la globalización neoliberal una utilidad y un sentido preciso: servir incondicionalmente al capital privado para lograr la competitividad que haga triunfar a las empresas, es decir, obtengan la máxima ganancia posible.

Esta propuesta se ha convertido en el fundamento neoliberal de la estrategia de desarrollo urbano, que enfatiza la competencia entre las ciudades, en el ámbito nacional e internacional, que luchan por atraer inversiones, situación que las enfrenta entre sí pues todas luchan, con la misma o mayor intensidad, con los mismos u otros recursos que los gerentes municipales urbanos –antes presidentes municipales– crean y promueven para atraer inversiones.

Generalmente, el énfasis se coloca en la diferenciación, consistente en la constitución de factores que permiten a una ciudad diferenciarse de las demás por alguno o algunos factores que las haga atractivas, o por mejor decirlo hacerlas más competitivas, por ejemplo, generalizando la existencia de fuerza de trabajo calificada, sumisa y adiestrada (aquello que los ideólogos neoliberales llaman “capital humano”), o bien construyendo las condiciones generales de la producción que abaraten los costos de producción de las empresas asentadas en su territorio.

Como puede observarse en el proyecto neoliberal la dimensión urbana, definida como la base territorial del proceso de acumulación sustentado en el libre juego de las fuerzas del mercado, resulta clave en el proceso de reproducción del capital y de ahí el impulso a estrategias como la descentralización que procuran transferir a las ciudades, y a sus gobiernos la responsabilidad de estructurar su territorio y su sociedad de acuerdo con las necesidades del capital, es decir, hacer funcional la ciudad y su gobierno en la expansión del capitalismo en los términos impuestos por el mercado. En todo caso, se pretende hacer del gobierno de la ciudad el agente capaz de diseñar y llevar a cabo estrategias que le permitan hacer la gestión de las necesidades del capital y mantener un orden social que posibilite la nueva forma de acumulación, en otras palabras generar las llamadas “condiciones locales”, el “ambiente de negocios” adecuado para atraer al capital, que busca precisamente territorios urbanos donde encuentre las facilidades necesaria para su reproducción más rápida y ventajosa.

Ciudades sin un proyecto capaz de articular esfuerzos en pos de objetivos y metas comunes y colectivas:

Ni más ni menos que la ciudad y su gobierno puestos al servicio de la inversión, el mercado y la ganancia. Ciudad y gobierno sometidos al capital sin necesidad de un, estorboso, proyecto nacional capaz de articular y potenciar los esfuerzos individuales en pos de objetivos y metas comunes.

En estos términos, las contradicciones entre las ciudades de una misma nación que compiten entre sí para atraer al capital privado –que recibe trato de nacional en todas partes–, se hacen cada vez más agudas y la competencia adquiere elevados niveles de agresividad (que, incluso, llega a considerarse una virtud) en la medida que el capital que disputan es cada vez más exigente y dispone de abundantes ofertas de territorio para su localización.

En este nuevo esquema, las desigualdades entre las ciudades se convierten en las diferencias que alientan la localización territorial del capital privado; de la misma manera, la infraestructura física, las condiciones generales de la producción, que hunden la inversión privada en capital constante, lo que permite retrasar la aparición de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, se convierten en las ventajas competitivas de una ciudad sobre las demás: “En este contexto, los regionalismos son parte de las desigualdades y, por ende, bienvenidos al nuevo modelo.” [16].

Esta situación de competencia extrema, donde se carece de un proyecto nacional compartido y el país se considera apenas un mercado sin fronteras, significa acrecentar el riesgo de pérdida del concepto de nación en tanto se alienta el fraccionamiento del territorio en pequeñas localidades urbanas que polarizan regiones, que muchas veces pretenden separarse de la unidad nacional, más preocupadas siempre por lograr su viabilidad como ciudad–región, que contribuir al logro de objetivos nacionales que muchas veces ya ni siquiera existen[17].

Con este criterio, los gobiernos neoliberales han renunciado a diseñar y conducir una política urbana y regional que tenga como propósito eliminar desigualdades y procurar el bienestar social.

F. En torno a la gobernanza, los gobiernos locales y la participación ciudadana:

“Así pues, el Rey debe depositar definitivamente su confianza en los industriales; debe encargarles la dirección general de la administración pública.” Henri de Saint-Simon: EI Sistema Industrial 1820.

“Lo que nos hace falta es una administración de aquellas cosas de las que tenemos necesidad, nunca un gobierno de los hombres”. En tanto que en el antiguo régimen” se colocaban los hombres antes que las cosas”, en el nuevo sistema” el orden social debe tener como único objeto la acción de los hombres sobre las cosas. Saint Simon en un folleto titulado “Los Borbones y los Estuardos”, 1822. [18]

Antecedentes: Nueva gerencia pública: ¿gobierno sin política?[19]: ¿Gobernanza Versus Gobierno?

La gobernanza salta de la academia al ámbito institucional en el marco de la Comisión Trilateral. Creada en 1973 por iniciativa de Rockfeller y de otros grandes empresarios de EE UU, Europa y Japón, encarga a tres expertos del establishment académico tradicional (Crozier, Huntington y Watanuki) un informe sobre las disfunciones con que entonces se enfrentan los regímenes democráticos y que los hacen difícilmente gobernables.

El análisis titulado La Crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias (New York University Press, 1975) representa el primer lanzamiento público del tema y del término gobernabilidad. Su tesis parte del hecho de que las expectativas sociales de los ciudadanos y sus demandas al Estado han aumentado considerablemente, mientras que la capacidad y los recursos de éste para satisfacerlas han disminuido, lo que genera frustración y rechazo.

En una perspectiva más general, el informe sostiene que la crisis política de las sociedades desarrolladas se debe a la aceleración del progreso tecnológico y a la complejización de su entramado social, condiciones a las que la gestión pública tradicional es incapaz de dar respuesta suficiente.

Por ello en este enfoque, predicar una mayor participación de los ciudadanos en la vida política y exigir mayor responsabilidad y protagonismo al Estado, lejos de hacer más gobernables nuestras democracias, agrava sus deficiencias. De aquí que la solución consista en disminuir la participación ciudadana, en tecnificar la conducción de la sociedad y en confiarla a los actores sociales (empresas, asociaciones, grupos de interés) y a unas pocas instituciones que, al enmarcar sus interacciones, les permitan conciliar más fácilmente sus antagonismos y resolver sus conflictos.

De tal manera que, 15-20 años antes de que aparezca la palabra gobernanza, la respuesta que los grandes poderes económicos y sociales dan al tema de la gobernabilidad coincide con el contenido que se asignará después a dicho término.

De forma inesperada, a mediados de los años ochenta irrumpe con fuerza en los ámbitos institucionales ligados a los problemas del desarrollo, en especial en las organizaciones económicas internacionales, con un significado nuevo y más preciso. Concretamente, el Banco Mundial, en una publicación de 1989 sobre el África subsahariana (Bird, 1959), al intentar dar cuenta de las dificultades que se oponen al crecimiento en los países en desarrollo durante la fase poscolonial, recurre reiteradamente a la expresión gobernanza. La razón principal de este uso es que una institución de esta naturaleza debe evitar toda consideración de tipo político, y el término gobernanza le servirá de coartada para hacerlo sin que así lo parezca[20].

El desplazamiento del término moderno de gobierno por el postmoderno de gobernanza, pone de manifiesto un nuevo lenguaje postmoderno en el que se deja entrever que ambas nociones, gobierno y gobernanza, tienden a oponerse.

El punto de partida es el siguiente: hasta ahora el Gobierno era el órgano encargado de dirigir la política. Así ha ocurrido al menos desde que se transformó el Estado a partir de la revolución liberal. Sin embargo, hoy en día se argumenta por parte de los impulsores del nuevo esquema, que, con una sociedad tan compleja, con tantos actores que forman la convivencia en una enrevesada malla social, “esa concepción ya no puede ser mantenida”.

Por ello, se impone aceptar que la política es definida por sujetos variados, públicos y privados, entre los cuales se cuenta al Gobierno como un participante más: forma parte del coro, pero no es el tenor. Con la gobernanza se rompería el monopolio de la definición de los intereses generales, tradicionalmente confiado al Estado convertido ahora en simple «gestor de interdependencias»

La gobernanza ha llegado a los asuntos políticos convirtiéndose en modelo de gestión pública por excelencia, ella trata que el gobierno reducido a su mínima expresión guie a una sociedad civil que adquiere un papel importante en la creación y seguimiento de las diferentes políticas.

Es decir, que el gobierno adquiere una forma flexible de regulación, es allá donde la gobernanza política nos conduce, a la supuesta autorregulación de los intereses privados que sumados pasan a configurar el interés general. En realidad, se trata de una nueva forma de dominación marcada por un desvanecimiento político, donde la sociedad civil juega en contra del Estado.

Estamos aquí, ante lo que se debe llamar un golpe genial del capitalismo, que fue, contra todo lo esperado, capaz de integrar y de recuperar la crítica que se le hacía.

El resultado es que aquellos que en los años sesenta, habían soñado con estremecer al capitalismo uniéndose contra toda forma de autoridad, al final, algunos años más tarde, permitieron o al menos contribuyeron a que el viejo capitalismo autoritario tomara un giro aparentemente libertario.

Es lo que se llama después de Hegel, un truco de la historia: gracias a ella, los grupos activos en la historia pueden alcanzar objetivos exactamente contrarios a los que se habían fijado[21].

La ‘nueva gobernanza’ es la colaboración público-privada que no hace otra cosa que «entender la conveniencia de la desaparición del gobierno nacido de la soberanía popular». Se desplaza, por tanto, la autoridad del Estado para compartirla con los representantes del mercado. El ‘lobby’ público-privado encuentra así el acomodo teórico necesario para diseñar medidas económicas y sociales que cuestionan el papel del gobierno emanado de las urnas. El sometimiento a los intereses de determinada clase social queda travestido en colaboración público-privada.

El origen de la nueva gerencia pública ha brotado de la economía, y más particularmente, del pensamiento económico neoclásico engendrado en la escuela austríaca, así como de la opción pública (public choice) estadounidense, donde se exalta lo privado, el individualismo y la rentabilidad. Por lo tanto, aunque la nueva gerencia ostenta como apellido el vocablo público, nada la vincula a esa noción, pues sus propósitos y resultados se encaminan a la privatización del Estado.

Aunque lleva por nombre la voz gerencia, no es ella en el sentido clásico su fundamento, sino la noción de mercado, al cual propone como modelo sustituto del esquema “burocrático” del Estado. Aquí tienen su origen las propuestas a favor de: 1) Establecer mercados intra-gubernamentales y orientar al gobierno hacia el consumidor, no hacia el ciudadano; 2) Desarrollar la competencia en la provisión de bienes y servicios públicos y 3) Introducir al “espíritu empresarial” en el gobierno.

En efecto, la neogerencia pública no ha desarrollado una teoría del management en el sentido de fortalecer la capacidad orientadora y ejecutora del estado, porque su carácter es constituir una interface entre el Estado y la sociedad a través del mercado, no tanto para auscultar las entrañas organizativas del gobierno. De aquí su naturaleza cataléctica, es decir, un proceso signado por el intercambio.

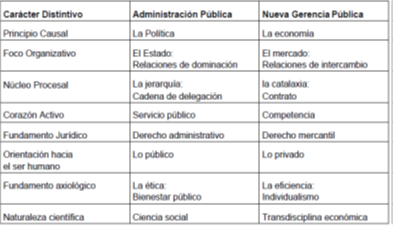

En suma: la nueva gerencia pública consiste en un ente que está constituido de manera polarmente opuesta a la administración pública como se observa en el cuadro siguiente:

Diversidades entre la administración pública y la nueva gerencia pública

4. Transformaciones tanto en la noción como en la práctica de los gobiernos urbanos:

En concordancia con lo expresado anteriormente, a lo largo de los últimos treinta y cinco años y como parte de la arremetida neoliberal, se han producido profundas transformaciones tanto en la noción como en la práctica de los gobiernos urbanos. Estos cambios tienen que ver con la transición de la idea de gobierno a la de gobernanza (el gobierno de la voluntad popular es reemplazado por el supuesto aprobación de los agentes: gremios, empresas y medios) con el desplazamiento desde las políticas redistributivas a los comportamientos emprendedores; con la tendencia a reforzar el carácter ejecutivo de los gobiernos locales; a la par que el discurso de la participación ciudadana se ha convertido en un lugar común[22].

Las “reformas” padecidas por nuestras sociedades son, en realidad, acentuados procesos de involución social o, si se prefiere, contrarreformas.

En realidad, las políticas llevadas a cabo en nuestra región lejos de haber introducido “reformas” –esto es, cambios graduales en una dirección tendiente hacia una mayor igualdad, bienestar social, y libertad para el conjunto de la población– lo que hicieron fue potenciar una serie de transformaciones que recortaron antiguos derechos ciudadanos, redujeron dramáticamente las prestaciones sociales del estado y consolidaron una sociedad mucho más injusta y desigual que la que existía al comienzo de la etapa “reformista”.

Lo que ocurre es que la victoria temporal ideológica del neoliberalismo se expresa, entre otras cosas, por un singular deslizamiento semántico que hace que las palabras pierdan su antiguo significado y adopten otro nuevo. En ese sentido, las “reformas” padecidas por nuestras sociedades en las últimas décadas son, en realidad, acentuados procesos de involución social o, si se prefiere, contrarreformas.

De este modo los ciudadanos de nuestras supuestas democracias se vieron atrapados por una situación paradojal: mientras que en el “cielo” ideológico del nuevo modelo se los exaltaba como soberanos y depositarios últimos de un amplio repertorio de derechos y habilitaciones, en la prosaica “tierra” del mercado y la sociedad civil eran despojados minuciosamente de esos derechos por medio de crueles y acelerados procesos de “desciudadanización” que los marginaban y excluían de los beneficios del progreso económico y la democracia .

Este es el panorama que predomina en el ámbito urbano de la mayoría de países latinoamericanos, reforzando la tendencia a la privatización de la gestión urbana.

El giro hacia el neoliberalismo, en ascenso desde finales de los años setenta, ha implicado la transformación de las relaciones entre el mercado y el Estado, a favor de una expansión del primero. Respecto a los gobiernos, se ha pasado de una clara distinción entre la esfera pública y la privada a una situación de límites borrosos.

El resultado del proyecto urbano privado de las minorías privilegiadas:

En su conjunto, las características del neoliberalismo provocan una concentración mayor de la riqueza y del poder económico en las manos de unos cuantos y dejan sin protección a la mayoría de la población.

Es en las ciudades donde las políticas neoliberales se concretan, donde la falta de empleo y servicios sociales, el desmonte de subsidios y los aumentos en las tarifas, la falta de trabajo y las bajas remuneraciones, las deficiencias habitacionales y las distancias entre grupos sociales, se vuelven sensibles en el espacio, la injusticia social se vuelve tangible y se agudizan los problemas de gobernabilidad.

Las administraciones públicas han sido despojadas no sólo de funciones, empresas, instituciones, recursos financieros y capacidad técnica para prestar directamente los servicios básicos que reclaman las poblaciones urbanas, sino también de la capacidad para incidir efectivamente en las condiciones de su prestación privada: su costo, calidad, administración, etc. En tales circunstancias, y lo reconocen perfectamente bien los acosados alcaldes, desaparecen los medios por los cuales los gobiernos locales se legitiman, se agudizan los problemas de gobernabilidad y se esfuman los mecanismos de regulación social que tradicionalmente se habían manejado.

5. Construcción de una propuesta alternativa a la concepción neoliberal de la gestión urbana:

“La ciudad se escondió en si misma se volvió difícil de encontrar. Pero está abierta para quienes lleguen a ella con corazón contemplativo.” “Más que la suerte, es necesaria la paciencia para encontrar esta ciudad, oculta como un arbola en medio de los árboles.” El libro de las Ciudades, Celso Román.

Plantear la construcción de una propuesta alternativa de desarrollo de las ciudades que se oponga a esta concepción neoliberal de la gestión urbana exige superar el dilema siguiente: ¿Dentro de qué modelo de desarrollo económico social y dentro de qué visión de la ciudad por construir se insertaría esta propuesta alternativa de gestión urbana? ¿Cuál sería la estrategia a seguir para ir construyendo una forma alternativa de gestión de nuestras ciudades que se oponga a la desregulación y privatización indiscriminadas, y también a la atomización de las acciones puntuales? Responder a estos dilemas requiere una discusión de grandes proporciones, aquí solamente nos limitaremos a enunciar a manera introductoria tres aspectos fundamentales:

Recuperar el concepto público de la gestión urbana:

“Una vez que nos permitimos desobedecer la prueba de los beneficios de un contable, hemos empezado a cambiar nuestra civilización.”[23] John Maynard Keynes.

Si bien es cierto que la forma de gestión urbana prevaleciente durante las décadas anteriores estaba prácticamente agotada a finales de los años 80, debido también como ahora a la apropiación de la gestión urbana por parte de unas minorías favorecidas (mediante la burocratización, el amiguismo, el clientelismo y la corrupción) y se vislumbraban “horizontes críticos” en torno a numerosos problema urbanos, la construcción de una propuesta alternativa a la concepción neoliberal de la gestión urbana, pasa por recuperar el concepto público de la gestión urbana que de todas maneras estaba presente en los periodos anteriores al inicio de la era neoliberal.

Se trata, entonces, de transformar y modernizar las formas tradicionales de gestión urbana, pero evitando su privatización. El Estado debe conducir y dirigir el desarrollo de las ciudades para garantizar niveles apropiados de equidad y sostenibilidad. En este proceso de conducción, un aspecto fundamental es la contribución a la construcción de un nuevo proyecto de ciudad, otro requisito indispensable para que las intervenciones urbanas adquieran sentido.

Fortalecimiento de la Administración Pública:

Ante una situación como ésta, la administración pública -cualquiera que sea su estructura y tamaño- deberá diseñar un conjunto de políticas e instituciones sociales que neutralicen y corrijan las desquiciantes consecuencias de lo que los economistas ortodoxos denominan, con llamativa benevolencia, las “fallas del mercado”. Esta responsabilidad de los poderes públicos, de la cual ni siquiera los gobiernos más conservadores de Europa y los Estados Unidos han abdicado, constituye sin embargo tema de arduo debate en nuestro medio, pese a que en estas latitudes los mercados han demostrado una colosal ineptitud para resolver los nuevos desafíos planteados por la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social, el medio ambiente, el crecimiento económico y el empleo, la no segregación, la inclusión social y la equidad para no citar sino los ejemplos más corrientes[24].

El costo de la inacción oficial –pagando tributo al dogma reinante– será inmenso, no sólo en términos morales y sociales sino también de desempeño económico, competitividad internacional y de estabilidad democrática.

Por otro lado, es bien sabido que no es con una población pauperizada, hambrienta, cada vez menos educada, carente de una adecuada atención sanitaria, mal vestida y peor alojada como nuestros países podrán insertarse en la crecientemente competitiva economía internacional. Las naciones que han sobresalido en este empeño han hecho exactamente lo contrario: sus gobiernos diseñaron y pusieron en práctica un amplio abanico de políticas públicas y crearon y/o fortalecieron un conjunto de instituciones encaminadas consistentemente a mejorar las condiciones de existencia de grandes sectores de la población, y esto les ha permitido contar con una fuerza laboral mejor entrenada, mejor remunerada y más productiva.

Se requiere, contrario a lo que predica la concepción neoliberal, de una administración local publica sólida, capaz y activa, y no una irracional mutilación de las ya menguadas capacidades públicas. No se necesita de un Renault 4 sino de un moderno, eficiente y eficaz Jaguar.

La reestructuración de los gobiernos locales, se debe impulsar jerarquizando y capacitando la función pública y no atacando sin piedad a los empleados públicos; implementando una auténtica reforma de la administración pública, que potencie sus capacidades y que perfeccione los instrumentos de control democrático –“desde abajo”, desde la ciudadanía y el ámbito local– sobre la gestión de las autoridades, lo que implica también el fortalecimiento y potenciamiento de los organismos de representación ciudadana especialmente el concejo y las juntas administradoras locales.

Fortalecimiento de las fuentes de ingresos:

El proceso de reconstrucción de la capacidad pública local y la potenciación de sus funciones requiere de recursos y al respecto no caben posiciones populistas frente a procesos como la modernización y actualización de todo el sistema catastral de la ciudad.

Sin un esfuerzo decidido en materia del fortalecimiento de las fuentes de ingresos: transferencias equilibradas del gobierno central de acuerdo a las necesidades locales, predial, recuperación de plusvalías, etc., no tendremos una administración pública local sólida, capaz, eficiente y eficaz y sin ella continuaremos cayendo en la ley de la selva.

________________

[1] La invención de Futuros Urbanos. Peter Brand y Fernando Prada. 2003

[2] URBANIZACIÓN Y POLITIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Peter Brand

[3] Las “reformas del estado” en América Latina: sus negativas consecuencias sobre la inclusión social y la participación democrática. Atilio Boron.

[4] HARVEY, D. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press, 2005.

[5] Globalización, grandes proyectos y privatización de la gestión urbana. Mario Lungo.

[6] Algo va mal. Tony Judt

[7] Estudios Territoriales de la OCDE, Ciudades competitivas: Un nuevo paradigma empresarial en desarrollo espacial. Resumen en español.

[8] Neoliberal Urbanization in Europe: Large – Scale Urban Development Projects and the new urban policy. Erik Swyngedouw, Frank Moulaert

[9] Globalización, grandes proyectos y privatización de la gestión urbana. Mario Lungo

[10] La ciudad del libre mercado. Emergencia del neoliberalismo y transformaciones en el espacio metropolitano. El caso de Santiago de Chile. 1975-1985. Marco A. Valencia P.

[11] La ciudad compacta sustituye a la dispersión, Nikos A. Salingaros. Versión castellana publicada en: Francesco Indovina, Editor, “La Ciudad de Baja Densidad”.

[12] La ciudad compacta sustituye a la dispersión, Nikos A. Salingaros. Versión castellana publicada en: Francesco Indovina, Editor, “La Ciudad de Baja Densidad”.

[13] “Efectos de la globalización neoliberal en el ordenamiento urbano y regional en México”. Jaime Ornelas Delgado

[14] Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior, Compañía Editorial Continental, S. A. de C. V, México, 2000. Michael Porter

[15] “¿Dónde radica la ventaja competitiva de las Naciones?”, en Harvard–Deusto Business Review, Cuarto Trimestre, pp. 3/23. Michael Porter

[16] Hiernaux Nicolás, Daniel (1993). “En la búsqueda de un nuevo paradigma regional”, en Blanca Ramírez (compiladora). Nuevas tendencias en el análisis regional, Universidad Autónoma Metropolitana–X, México, pp. 33/48.

[17] Recientemente, Guayaquil, la mayor ciudad y polo económico de Ecuador acentuó su demanda de autonomía (incluso de ha planteado declarar a Guayaquil república autónoma) y en Bolivia cuatro departamentos, encabezadas por Santa Cruz (una de las regiones más ricas del país), reiniciaron un movimiento separatista mediante el cual enfrentan al gobierno de Evo Morales.

[18] Guerrero, Omar, (2004), “Del gobierno de los hombres a la administración de las cosas”, Revista del Instituto de Administración Pública de Guanajuato.

[19] Guerrero, Omar (2003): “NUEVA GERENCIA PÚBLICA: ¿GOBIERNO SIN POLÍTICA?”. Revista Venezolana de Gerencia, julio-septiembre, año/vol. 8, número 023 Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela

[20] JOSÉ VIDAL-BENEYTO 12 ABR 2002: Gobernabilidad y gobernanza.

[21] Dany-Robert Dufour, GOVERNANCE VERSUS GOVERNMENT. CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN / UNIVERSIDAD DEL VALLE / No. 41 / ENE. – JUN. 2009

[22] En torno a la gobernanza, los gobiernos locales y la participación ciudadana Luz Marina García Herrera. Departamento de Geografía y Centro de Estudios Ecosociales Universidad de La Laguna (Tenerife, Canarias) 15 de mayo de 2007

[23] Algo va mal. Tony Judt

[24] Las “reformas del estado” en América Latina: sus negativas consecuencias sobre la inclusión social y la participación democrática. Atilio Boron.

Jorge A. Morales R.

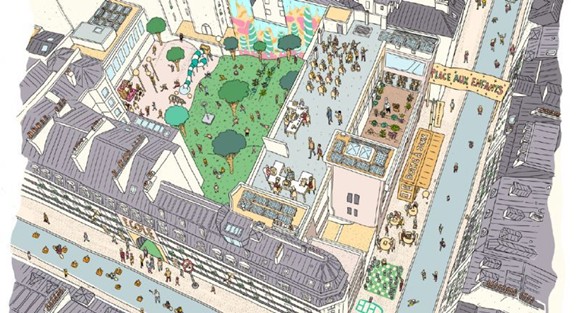

Foto tomada de: https://transecto.com/2020/09/el-crono-urbanismo-las-ciudades-le-ponen-minutos-a-su-calidad-de-vida/

Deja un comentario