Hoy, La Ciudad del Saber es habitada por 150 empresas y universidades; es necesario que multipliquemos en cada una de nuestras ciudades Colombianas y latinoamericanas y del Caribe, Parques tecnológicos y científicos, hasta consolidarnos en “ciudades del saber” si queremos salir de nuestra “trampa de ingresos medios” que ha resultado en estratos medios vulnerables que pueden regresar a la pobreza si no encontramos estrategias de generación de más valor agregado a lo que producimos; si no lo hacemos, seremos cada vez más economías de intermediación financiera y especulación; En los dos artículos anteriores sobre este tema planteamos tres ideas principalmente: 1) La importancia de invertir muy fuertemente en ciencia, tecnología e innovación, como lo ha hecho China en el siglo 21; 2) invertir estratégicamente en temas fundamentales que en el caso colombiano se relacionan con la biodiversidad y condiciones tropicales para identificar y desarrollar sustancias que sirvan a la medicina y al progreso verdadero de la humanidad, manteniendo y regenerando nuestros ecosistemas degradados por la deforestación y el cambio climático; 3) con la construcción de la paz y convivencia pacífica duraderas y reales en un país que merece un mejor futuro; 4) con las energías renovables y alternativas y la inteligencia artificial y la dimensión aeroespacial; todas requieren también invertir en educación y formación de manera también masiva y por ello, es necesario que pensemos y nos atrevamos a “salir de la caja”.

Schumpeter inauguró el concepto de “destrucción creativa” en 1942 para explicar que la innovación es el motor del desarrollo (económico) no es necesariamente lineal e irrumpe para cambiar los mercados, para reemplazar e incluso acabar bienes y servicios de diferentes marcas, modelos y condiciones gracias a que surge un sustituto que ofrece mejores ventajas o beneficios por el mismo precio o por un poco más, marginal frente a su beneficio adicional; Paul Romer introdujo la innovación como variable intrínseca, -basada en conocimiento, en ciencia y desarrollo tecnológico-, en la ecuación de la productividad total de los factores. Dicho de otra manera, el Betamax reemplazó a la televisión y a la vez fue reemplazado por el MP3 y este a su vez por la suscripción a canales de televisión con las películas que se quieran. Mockus habló en su primera alcaldía de “destrucción creativa” para cambiar patrones de contratación y de conducta ciudadana. Lo que es una realidad de fondo es que si los países quieren progresar de manera definitiva es la urgencia absoluta de invertir en la gente, en su talento, en su ingenio, en su inteligencia, en su empatía y sentido de equipo y pertenencia sana a su territorio para, desde este, ofrecer al mundo nuevos bienes, servicios y perspectivas de la vida.

El tema del conocimiento como factor fundamental del progreso, y del verdadero desarrollo, reaparece con fuerza tanto en la teoría como en la praxis. Tres economistas notables obtienen el premio nobel en torno a la innovación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología como los motores fundamentales del progreso, del crecimiento económico, retomando lo planteado por Schumpeter y Romer. China, en la realidad, en la práctica económica, hizo recientemente un milagro económico, de sacar de la pobreza a 800 millones de personas, en pocos años comparado con la larga historia de opresión feudal y monárquica que vivió ese país continente hasta la revolución de 1949, aunque el periodo hasta 1976 fue una mezcla de retrocesos y avances, con gran violencia y muertes por distintas razones. A partir de 1976, la pragmaticidad sabia de “no importa que el gato sea negro o blanco, sino que cace ratones” de Deng Xiao Pin abrió el camino de la competencia y la innovación como vectores fundamentales del progreso en una combinación inédita: el “socialismo de mercado”, que combina un control recio tanto institucional como político por parte del Estado con una economía de la competencia y la innovación a fondo. Ya lo mencionamos en los anteriores artículos, y lo planteamos por última vez aquí: la China se jugó a fondo en ciencia, tecnología e innovación, como instrumento y palanca fundamental del desarrollo económico; queda pendiente para muchos estudiosos la dimensión de la democracia política, pero el argumento Chino es que son una sociedad de mercado, pero no capitalista, pues el Estado se encarga de aprovechar las ganancias para darle a la gente mejores condiciones de calidad y dignidad de la vida; es posible que hacia el futuro encontremos que, así como están adoptando cada vez más las condiciones de competencia, -como en el caso reciente de las fábricas de automóviles eléctricos y convencionales-, es posible que vayan ampliando las libertades personales, dentro de un marco de vigilancia estatal muy fuerte. El tiempo dirá cual es el mejor camino.

Phillippe Aghion, profesor e investigador del Colegio de Francia, INSEAS y de la LSE, escuela de economía y ciencia política de Londres, y Peter Howitt acaban de recibir el premio nobel por su teoría del Crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”, mediante un modelo matemático que explica que la destrucción creativa es indispensable para crecer por que desmantela las estructuras económicas imperantes abriendo paso a nuevas tecnologías y formas productivas, pues los productos se vuelven obsoletos hasta perder todo su valor comercial; esto configura un crecimiento económico de los 200 últimos años totalmente distinto al resto de la historia humana, que no es sólo producto de las ideas e invención tecnológica humanas, sino también del cambio cultural y político del feudalismo agrario a la burguesía y proletariado industriales. Las nuevas tecnologías reemplazan las existentes. Lo estamos viviendo con las energías renovables solares y eólicas frente a otras como las térmicas fósiles e incluso las hidroeléctricas. Para mantener ese ritmo de cambio es necesario contar con nuevos talentos permanentemente.

Joel Mokyr aborda una dimensión usualmente subestimada de la destrucción creativa que es la de que no sólo reemplaza tecnologías convencionales, sino también tiene el gran potencial de modificar las organizaciones, las instituciones, la cultura; el cambio cultural asociado al cambio tecnológico. El descubrimiento de la electricidad genera las organizaciones empresariales monopólicas que permiten economías de escala y coordinación operativa necesarias; sin embargo, el aprovechamiento social de los avances tecnológicos depende fuertemente de las instituciones y empresas que se organizan para dicho aprovechamiento y eso genera y configura una cultura característica, que se asocia a dicha tecnología.

Así por ejemplo, en la era actual, la creación de las celdas fotovoltaicas genera la posibilidad de instalar en cada casa, en cada edificio, en cada hogar un sistema de generación de electricidad que no sólo resulta más económico por que evita los costos de trasmisión, distribución e intermediación, sino además debe permitir concebir nuevas formas de administración, de propiedad de la actividad misma de generación de electricidad, que ha sido bastante monopolizada por grandes compañías, privadas o estatales. La posibilidad de generación de electricidad en la misma vivienda permite incluso concebir la independencia de los combustibles fósiles, pues los automóviles eléctricos pueden ahora recargarse en la misma vivienda. Surge entonces una transición posible de propiedad mono y oligopólica hacia una ampliamente distribuida, en la cual se pueden configurar asociaciones de usuarios-productores, “prosumidores” y sobre todo permite el cambio de las fuentes energéticas altamente concentradas en la necesidad de capital por alternativas más “asequibles” a la sociedad en su conjunto. Las comunidades energéticas son precisamente una de las alternativas que se generan en un país en el cual el Estado subsidia a su población de menos recursos en las tarifas de agua y energía eléctrica y que podría modificar esta práctica por otra en la cual el menor consumo y a un menor precio resulta en un beneficio para todos los usuarios e incluso puede resultar en comunidades “prosumidoras”, que generan excedentes de energía que comercializan en la red. Este modelo aplica también para otros estratos en los cuales con el pago mensual se amortiza la instalación de las celdas solares y después de varios años, al haber pagado la inversión, queda “gratis” el consumo eléctrico instalado.

Para llegar a las celdas solares, a la energía eólica y a la fusión y fisión avanzada nuclear, tuvimos que recorrer 175 años por lo menos, en los cuales aparecieron tanto la electricidad en sus diferentes formas, los motores de combustión con diferentes combustibles fósiles, y sus consecuencias como el cambio climático y el desplazamiento ágil por casi toda la corteza terrestre. A medida que nos dimos cuenta de los efectos negativos, la humanidad va escogiendo con sentido común y conocimiento las opciones más convenientes, aunque los intereses económicos, financieros, de acumulación privada a cualquier precio, de actores poderosas jueguen un fuerte papel de mantenerlas como es el caso de los combustibles fósiles, asociados a toda clase de acciones legales e ilegales para contener y evitar su reemplazo, aprovechando el poder económico acumulado. Es cierto también que las nuevas tecnologías y formas organizativas y sociales desplazan temporal o estructuralmente empleos en áreas que están “pasando de moda”, pero también se crean nuevas oportunidades, como lo demuestra la creación y expansión de internet, con la creación del comercio electrónico y ahora, la inteligencia artificial, que debe resultar en nuevas oportunidades, para las cuales hay que estar preparados.

En el caso de la Biodiversidad, tenemos el enorme reto de reemplazar la agricultura de monocultivos y agroquímicos tóxicos, por la agroecología de policultivos y policría con controles biológicos. Hay avances muy valiosos como el caso de los sistemas “agrosilvopastoriles” de ganadería regenerativa, que nos permitirían corregir el gran problema de conflicto de usos del suelo existente en Colombia, donde tenemos 40 millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva, que hemos talado, y podríamos hacerlo en los 8 millones de hectáreas que son realmente aptos para estas actividades, pues podríamos tener hasta cinco veces mas animales bovinos por hectárea. Podríamos contar con 20 millones de hectáreas para sembrar agricultura y sólo tenemos 6 millones en ello. Por eso la dimensión agropecuaria es un reto de conocimiento enorme, en la cual el dialogo de saberes juega un papel muy importante.

Toda tecnología trae sus ventajas, potencialidades y costos y riesgos, que se distribuyen de manera diferente en la sociedad; sólo en la medida en la cual las sociedades hayan evolucionado en la inclusión, la sustentabilidad, la justicia, la equidad, podrán optimizar su uso en función de la mayoría de ciudadanos e incluso de focalizar el mejoramiento de sectores deprimidos o en dimensiones en menores condiciones que las demás; una sociedad exitosa y sustentable, como lo explica de manera muy pedagógica la economista Kate Raworth, en la “Economía de la Rosquilla”, es aquella que ha logrado atender todas las necesidades y expectativas básicas de calidad y dignidad de la vida de todos sus ciudadanos ( salud, educación, empleo, formación, etc.), sin exceder los límites de capacidad de soporte de sus ecosistemas. Entonces, no es la maximización del PIB sin límites y sin consideraciones de oportunidades para todos porque unos pocos concentran los beneficios, sino la maximización de la riqueza múltiple de la sociedad, representada en todas las dimensiones sociopolíticas y culturales. Debemos recordar a Marvin Harris quien planteó que la cultura es la suma de varias dimensiones: la simbólica ( que reúne el lenguaje, la comunicación en todas sus formas), la institucional (forma de organización de las relaciones entre los asociados) , la económica (la riqueza monetaria y productiva), la tecnológica (las herramientas e instrumentos para aprovechar todas las demás riquezas) y la espiritual (la interpretación de la creación, del destino, del origen), como estrategias adaptativas al medio natural del cual hacen parte como lo señaló Augusto Ángel Maya cuando nos recordó que “cultura es la estrategia adaptativa de las sociedades en su entorno natural, del cual hacen parte”. Por ello, el dialogo de saberes constituye una decisión ética y estratégica fundamental en la coyuntura que vivimos, de afectación del sistema biogeoquímico fundamental de la vida.

Joel Mokyr el historiador económico también premiado en esta oportunidad (2025) con el nobel de economía nos ratifica que unas sociedades prosperan mas que otras por las ideas, los inventos, pero principalmente por el cambio cultural y de actitudes , no sólo por factores materiales; se refiere a la “ilustración industrial” como la combinación de la Ilustración como movimiento de ideas y la Revolución Industrial como revolución tecnológica como fenómeno “endógeno” de las sociedades, en este caso la Europea. La acumulación del conocimiento “útil” en gran Bretaña en el siglo 18 fue la base del despegue de la revolución industrial, reconociendo que muchos inventos no se pueden relacionar necesariamente con factores económicos de manera directa; sin embargo, las ideas y el conocimiento siempre han sido el motor del crecimiento y del desarrollo económico. Según Mokyr, el tránsito de economía rural a economía industrial con división nacional e internacional del trabajo, se explica en el entendimiento de porqué las cosas hacen lo que hacen. La comprensión en el siglo 19 de las máquinas y las razones de su funcionamiento fue en buena parte el fundamento del marxismo y de otras teorías económicas. “La Palanca de la Riqueza” se refiere a la cultura, -las creencias, valores y preferencias en la sociedad-, que son capaces de cambiar conductas y resultan en un factor decisivo en la transformación de las sociedades. En Europa durante el periodo 1500 -1700 fluyeron muchas gentes dentro del continente llevando sus ideas mientras que en China, con similar nivel cultural, las élites prohibieron y controlaron el libre tránsito del conocimiento, lo cual resultó en el atraso Chino después de haber descollado como civilización en milenos anteriores; se diría que Mokyr tiene algunas coincidencias con el libro de Acemoglu y Robinson “Por qué fracasan las naciones” en cuanto reconoce las instituciones políticas y económicas como los factores de fondo en la posibilidad de desarrollo y progreso; estos dos actores señalan que las naciones pueden optar por autocracias, – que pueden ser reinados o dictaduras-, o democracias, que a su vez pueden ser plenas o limitadas. Igualmente, en lo económico señalan las “extractivas” no competitivas y las competitivas e innovadoras. Las sociedades feudales, autoritarias y extractivas no tienen futuro alguno, mientras las democráticas y competitivas generan las condiciones de la innovación y, por tanto, tienen mucho futuro. Nuestro reto como nación es el de lograr una sociedad del conocimiento muy avanzado sobre la vida y la biodiversidad con democracia plena como factor fundamental de la sustentabilidad del modelo.

Todo este preámbulo de los nuevos Nobel ratifica lo que hemos dicho en los dos artículos que anteceden a este, que será más breve y conciso. En Colombia requerimos darle otra dimensión a la ciencia, tecnología e innovación y sobre ello continuamos la discusión. Como vimos en el segundo artículo, en Colombia no solo es muy baja la inversión en CTi sino que también el modelo organizacional e institucional es lento, endeble, sujeto a posible corrupción y profundamente ineficiente en muchos aspectos. Aunque hemos intentado estrategias como los Parques de Ciencia y Tecnología, las incubadoras y aceleradoras de innovación y muchas convocatorias apuntan hacia temas estratégicos, no conseguimos conmover, motivar, entusiasmar a los actores públicos y privados, a apostar más, a invertir más en conocimiento e innovación en comparación con otros países incluso de América Latina y el Caribe. De hecho, experiencias como el Parque Tecnológico de Antioquia, que fue una iniciativa de varias universidades y la gobernación de Antioquia está en liquidación y en Medellín, la Ruta N, liderada por la universidad de Antioquia, que al principio prometía gran consolidación cuando lograron coordinarse y trabajar armónicamente la alcaldía de Medellín con la Gobernación de Antioquia, está en grandes dificultades por la disociación actual, aunque sobreviven algunas empresas innovadoras, Start Ups y sobreviven BIOENTROPIC, que avanza en la bioeconomía y el consorcio de energía. En el mismo Medellín, en Eafit existe tanto el Instituto de investigación en caucho y plásticos y el de cemento, que son apuestas importantes y Nutresa tuvo un núcleo de investigación importante, que desarmó como consecuencia del cambio de dueños. En Santander, el parque Guatiguará, bajo el liderazgo de la Universidad de Santander, está logrando consolidar Start Ups y empresas de innovación; Atenea en Bogotá, orientado a apoyar con becas a los jóvenes talentosos y con énfasis en el desarrollo de TICs, es meritoria pero insuficiente frente al reto real que tenemos. En Colombia, deshacemos esfuerzos que requieren tiempo y gran dedicación como fue el caso del IIT, instituto de investigaciones tecnológicas, cerca de la universidad nacional, que dejamos morir hace algunos años.

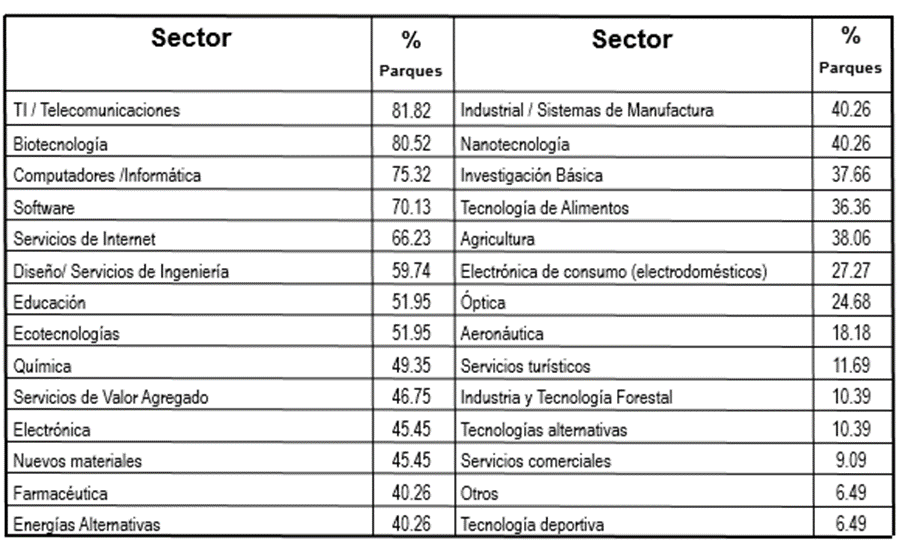

La tabla 1 presenta un análisis de 400 parques de ciencia y tecnología de todo el mundo, que nos señalan la importancia y pertinencia de este tipo de estrategia que no debemos postergar más. Debemos promover y consolidar “ciudades del conocimiento” en cada una de nuestras capitales departamentales, sobre lo cual hay esfuerzos también en Manizales y Popayán; tenemos que potenciar esfuerzos como los del valle del Cauca en Palmira, en torno al CIAT, con mayor vocación agroecológica; en el Caribe, en alianza con el SINA y con el propio SNCTi y otras entidades sectoriales como el Minminas y Energía debemos consolidar las energías renovables de viento y sol.

Tabla 1. Áreas de especialización de una muestra de 400 Parques de Ciencia y Tecnología a nivel mundial. Fuente: Asociación Internacional de Parques Tecnológicos 2006.

Como se puede apreciar en la tabla 1, se trata de proveer tanto la infraestructura como las facilidades y créditos y estímulos necesarios para que todos los ciudadanos, individual y colectivamente, institucional y empresarialmente aborden el reto de investigar e innovar partiendo de sus propios recursos territoriales. En todo el territorio nacional necesitamos jugar a fondo con CTi, que en el caso de Colombia requiere mucho más esfuerzo que en el resto de países, por las siguientes tres razones:

- Porque somos un país que no está en paz; el conflicto político ideológico ha predominado, con causas históricas de inequidad y discriminación severas; necesitamos “musicoterapia”, terapia colectiva, que nos permita sintonizar nuestros cerebros en otra dimensión distinta a la prevención, intolerancia y violencia, por una melodía de empatía, solidaridad y apertura al trabajo común. Eso necesita mucha investigación, para las diferentes regiones, sectores, comunidades. Tenemos que volvernos más inteligentes colectivamente para que los esfuerzos generen sinergias verdaderas. Necesitamos comprender todas las dimensiones y factores detonantes para atenderlos y lograr el cambio cultural y la convivencia positiva y para ello necesitamos mucha ciencia, tecnología e innovación con dialogo de saberes, pues es el reto más complejo que tenemos.

- Somos, y aunque lo repitamos muchas veces, el país con mas concentración de la biodiversidad en términos de número de especies por kilómetro cuadrado, sin entender realmente su significación, su importancia, sus potencialidades y sus fragilidades, en un mundo en el cual el cambio climático, la contaminación ambiental y la pérdida de la biodiversidad por el avance de formas destructivas como la tala, la quema, la conversión a ganadería extensiva, el uso de combustibles fósiles están afectándonos brutalmente y a la naturaleza, -de la cual somos parte-, por lo cual necesitamos conocernos mucho más (se estima que sólo conocemos a fondo el 1% de los insectos); esto lo debemos hacer muy pronto para aprovecharla de manera sustentable y productiva y conocer todos los factores que la afectan para atenderla y regenerarla. De lo contrario estamos perdiendo nuestra principal riqueza sin haberla entendido

- Como resultado de las anteriores y de nuestro desprecio por el conocimiento y nuestra inequidad y control social desequilibrado, somos un país en el que predomina la extracción y comercialización, sin valor agregado o muy marginal, de los recursos naturales y con externalidades negativas severas tanto sociales como ambientales.

Por todas las anteriores razones, frente al mundo que está cambiando rápidamente hacia formas menos democráticas, mas impositivas y destructivas de la naturaleza, requerimos consolidar un conocimiento propio, con personalidad específica, que sea capaz de interactuar y aprovechar, en alianza estratégica con los actores pertinentes, nuestras riquezas culturales y naturales múltiples. Ello exige “destrucción creativa” en varias dimensiones de nuestra cultura actual de ciencia, tecnología e innovación:

- En lo económico, requerimos aumentar radicalmente, tanto a nivel público como privado, la inversión en cti; para ello, tres acciones son necesarias: el presupuesto público de todas las entidades sectoriales debe aumentar significativamente en cti aplicada al campo de su acción. Dos dimensiones deben estar bien definidas: innovación para ser más eficaces y eficientes en sus propias funciones; y nuevos campos de actuación pertinentes a las mismas. En lo privado, muchos más estímulos tributarios y alianzas estratégicas; si las empresas quieren disminuir sus impuestos, pueden hacerlo vía incentivos de rebaja de los mismos mediante la inversión en CTi. Hoy, existen estímulos del orden de 150% y en el caso de COCREA de mincultura, de 165%, que debemos aumentar. La disminución de impuestos si los recursos se aplican a aumentar el valor agregado y la diversidad de los bienes y productos que ofrecemos, que deben ser sustentables, justos, accesibles.

- En lo institucional, es perentoria la reestructuración del “sector” CTi posiblemente con una fusión con el “sector” de educación, para lograr un mejoramiento de “doble vía”. Un ministerio de educación y ciencia como en Alemania, puede ser una alternativa o, de manera temporal, durante algunos años, una fusión del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible con el de CTi, pueden dirigir los esfuerzos de manera estratégica, bajo la condición de rediseño interior de la organización con mucho mayor sentido estratégico y sobre todo de los procesos de convocatoria, aprobación y financiación de proyectos y programas de investigación y nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico. De manera fundamental es necesario retomar las “consultas profundas” tanto a todos los actores del SNCTI como a demás actores de la sociedad, de manera sistemática, amplia y vinculante a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.

- En esa misma dirección, en el caso de Colombia cobra especial importancia y vigencia el dialogo de saberes, en justicia con el conocimiento ancestral, campesino, ciudadano, para lo cual hay que desplegar más estrategias de apropiación del conocimiento y de promoción de estas dimensiones del saber. El campo de la Paz sustentable y productiva deber ser un tema ineludible, inaplazable pues ese conocimiento, que tiene mucho de siquiatría, sicoanálisis y sicología social debe consolidarse para cambiar a fondo nuestro rencor, prevención, egoísmo y discriminación, por una actitud renovada de solidaridad, cooperación, empatía y generosidad. Solo así tendremos una segunda oportunidad sobre la tierra.

Carlos Hildebrando Fonseca Zárate

Foto tomada de: TecScience

Deja un comentario