Hoy día ese Acuerdo debe recomponerse mediante la aprobación de una Ley de Competencias, que el gobierno debe presentar, como resultado del aumento de las transferencias a los gobiernos locales producto del Acto Legislativo 03 del 2024, el llamado Sistema General de Participaciones, SGP. El SGP aumentará del 21,3% de los ingresos tributarios de la Nación en 2022 a 39,5%, doce años después que se apruebe la ley de competencias. Aumentar las transferencias se enfrenta al problema que en la actualidad los recursos tributarios resultan insuficientes para financiar el arreglo político construido, produciéndose un déficit fiscal que debe financiarse con deuda pública.

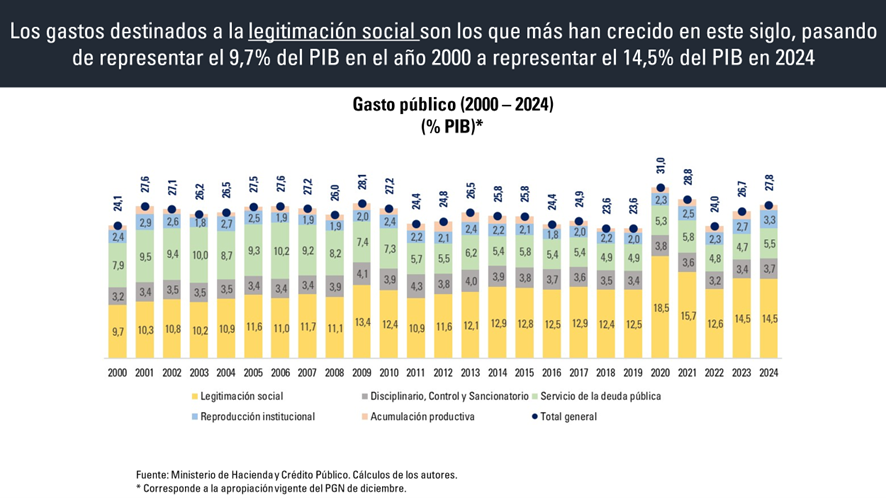

Para abordar esta discusión la primera pregunta es entender el reparto del gasto público en la actualidad. Eso está expresado en el gráfico 1. Lo que allí se aprecia es que los dos principales rubros del Presupuesto de la Nación son el Gasto Social y el Servicio de la Deuda. Es el gasto social el rubro que más ha crecido y el que ha generado el mayor desbalance de las finanzas públicas. Ha pasado de representar alrededor del 10% del PIB a comienzos del siglo XXI a al 14,5% del PIB en 2023–2024. Por el contrario, la deuda ha perdido participación, aunque continúa drenando una parte importante de los recursos. Se ha reducido del 10% del PIB en los primeros años del siglo a 5.5% en 2024. Pero el carácter del pago de la deuda ha cambiado: lo que más pesa en el servicio de la deuda son los intereses de la deuda pública interna, dicho en otras palabras, costo de los TES. Y no todos esos intereses aparecen en el Presupuesto, como se verá más adelante.

Gráfico 1

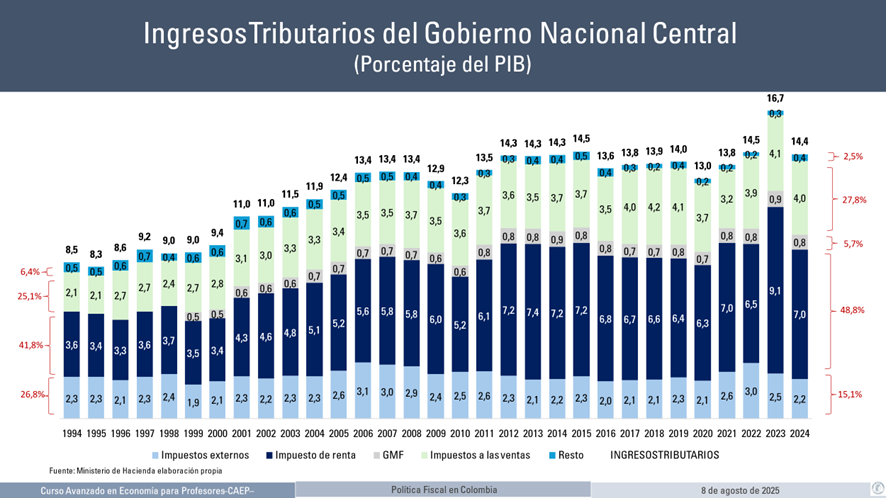

En conjunto la participación de los gastos de la nación sobre el PIB ha permanecido estable, alrededor del 27% del PIB, con altibajos[1]. Y esa estabilidad del gasto se debe a que el aumento del gasto social ha estado compensado con la disminución del servicio de la deuda. Los demás rubros han permanecido constantes, como son el gasto en seguridad, reproducción institucional y acumulación de capital. Esto significa que la dificultad de financiar el gasto con impuestos es resultado de la incapacidad del país de generar los recursos tributarios suficientes, y no por una expansión del gasto. Los recursos tributarios han oscilado alrededor del 14% del PIB desde el 2012[2] hasta el 2024, a pesar de las sucesivas reformas tributarias, como se puede visualizar en el gráfico 2.

Gráfico 2

Con base en los anteriores resultados, se harán cinco afirmaciones:

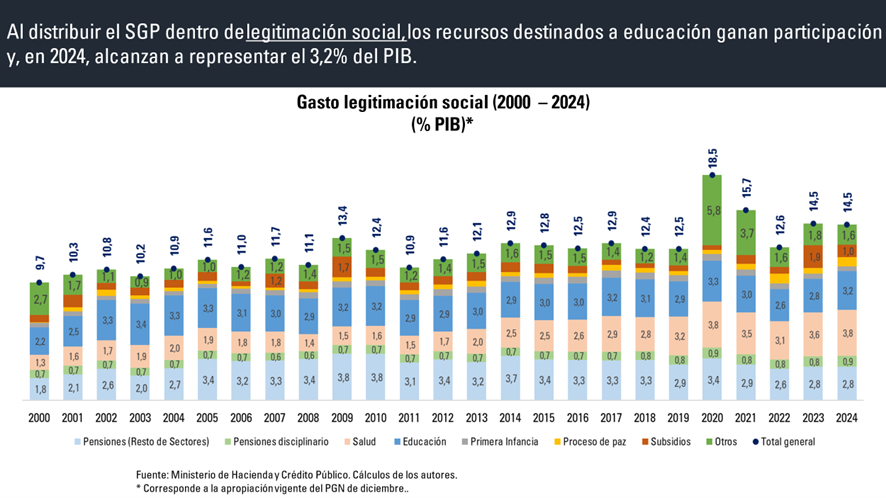

1) El rubro que más aumenta la participación en el Presupuesto es el gasto social, y dentro de ese gasto el que más crece es el gasto en salud, en gran parte explicado por la decisión del año 2012 de cubrir con impuestos generales las cotizaciones patronales de la salud. En ese entonces se argumentó que para aumentar el empleo se hacía necesario reducir los impuestos a la nómina y se eliminaron las cotizaciones patronales a la salud (8.5%), y los aportes al ICBF (3%) y al SENA (2%). Esa decisión, recogida en la reforma tributaria de entonces, significó que una parte del impuesto de la renta debe destinarse para ese propósito (gráfico 3)

Gráfico 3

El otro gasto que ha aumentado es el de los subsidios por diversas razones. En primer lugar, como la descentralización municipalizó el gasto social, el nivel nacional generó un dispositivo de transferencias monetarias para buscar legitimidad, que inicialmente se repartieron a través de “Acción Social” y ahora a través de “Departamento de Prosperidad Social”. El programa más importante fue el de “Familias en Acción”, que ahora se ha transformado en “Renta Ciudadana”. También aumentaron los subsidios de “Colombia Mayor”, los del proceso de paz, y los subsidios de energía y combustibles.

Los gastos en educación y pensiones no han aumentado. El gasto en pensiones oscila alrededor del 3.7% del PIB, pero la perspectiva es que este gasto, junto con el de salud, se incrementen hacia el futuro como resultado del aumento de la esperanza de vida de la población y el debilitamiento de los regímenes contributivos como resultado del marchitamiento de la sociedad salarial que tiene como consecuencia la disminución de la base de cotizantes para financiar estos gastos. Esta tendencia no es sólo de Colombia, sino en general de todos los países, y es un problema que debe ser abordado.

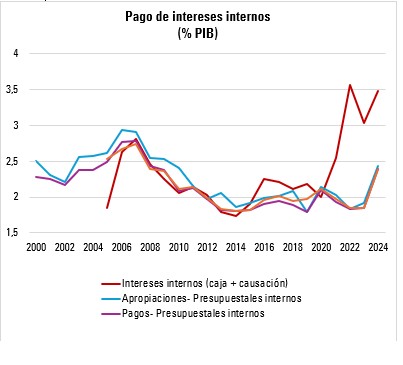

2) El servicio de la deuda es alto, el segundo en importancia, aunque su nivel es inferior a los primeros años del siglo. Se sitúa en 5.5% del PIB en el 2024. Pero una característica de ese servicio de la deuda es el alto pago de intereses de los bonos que emite el gobierno, los TES. Esos intereses internos son superiores a los que aparecen en el Presupuesto porque en la metodología de gasto fiscal se agregan $17 billones[3] para el año 2024 equivalente al 1% del PIB, y en ese valor se aumenta el déficit fiscal (gráfico 4). Nótese en el gráfico que esa diferencia de un punto porcentual del PIB es desde el 2021. Este mayor valor de los intereses surge del descuento por la colocación de TES que hace el gobierno y la indexación del UVR. No es un dato menor, porque cambia sustancialmente los resultados fiscales, como lo señalara Jorge Iván González, y podría estar llevando al país a un sobreajuste fiscal.

Gráfico 4

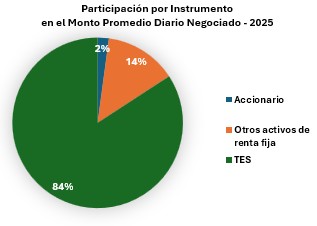

Los TES se convirtieron de lejos el activo financiero más importante del país. Su saldo pasó de 15% del PIB al comenzar el siglo a 37% en el 2024. En la actualidad corresponden al 84% de las operaciones diarias de la Bolsa de Valores, mientras que las acciones sólo corresponden al 2%, como se muestra en el gráfico 5. La principal renta del mercado de capitales son los intereses que paga el gobierno, esto significa que las finanzas del gobierno se han financiarizado.

Gráfico 5

3) El gasto en seguridad en Colombia es alto en comparación con los estándares de la región como resultado del conflicto armado interno y la existencia de las economías ilegales, pero ese gasto ha permanecido constante a lo largo del siglo, alrededor del 3.7% del PIB. Sin embargo, la cifra hay que matizarla. De una parte, porque este dato no incluye el gasto privado en seguridad, que en Colombia es alto, no sólo por la necesidad de las personas y negocios de pagar costos extras de seguridad, sino porque también hay aparatos armados que recaudan rentas ilegales. Se trata de verdaderos paraestados. De otra parte, en otros países existen policías locales cuyo financiamiento no están recogidas en el Presupuesto Nacional, lo que dificulta hacer comparaciones. Todo esto merece un análisis especial que alguien debe acometer.

– 4) Sobre todo este escenario hay una reforma constitucional que aumenta las transferencias a los gobiernos locales (Sistema General de Participaciones – SGP). El aumento de las transferencias tiene que ver con el aumento del gasto social, porque allí se financia la educación, la salud, y el saneamiento básico. Esa es la discusión del país en este momento. Allí se expresa una disputa de recursos entre el nivel nacional, que quiere ceder competencias, pero controlando los recursos, y los gobiernos locales que reclaman autonomía.

Detrás de esa disputa históricamente se han escondido intereses centrales que quieren controlar las variables macroeconómicas y el orden público, los cuales tienden representar al gran capital, y los poderes locales que reclaman autonomía que tienden a representar las demandas comunitarias y populares, los poderes inmobiliarios y terratenientes, y las economías criminales. La discusión en hacia adelante es cómo lograr reivindicar las demandas comunitarias y populares, la equidad regional, en medio de la disputa política en torno a los recursos.

– 5) Como cierre de la discusión surge la pregunta de ¿por qué no existe capacidad tributaria para soportar el nivel de gastos que se requiere para financiar el presupuesto? ¿Por qué la sociedad se resiste a poner los recursos para pagar los gastos que demanda? Aparentemente el Presupuesto ha permanecido estable respecto al PIB. Esta pregunta se puede abordar desde dos perspectivas. La primera, que una gran parte de la economía colombiana está por fuera del circuito fiscal, en particular las economías informales y las criminales (que no son la misma cosa). La segunda, la resistencia de la sociedad a pagar impuestos es un reflejo de la baja legitimidad del Estado.

Competencias

En esta presentación no se va a desarrollar de manera sistemática todos los puntos señalados atrás por razones de espacio. Lo que se quiere resaltar es el debate actual sobre la redefinición de las competencias entre la Nación y los gobiernos locales a raíz de la reforma constitucional que aumenta el Sistema General de Participaciones (SGP). Sobre este punto concreto el debate se centra, de una parte, en la dificultad para aumentar los ingresos tributarios del gobierno, que es la base para aumentar el SGP (si no hay ingresos no hay transferencias). Y, de otra parte, el criterio para definir las competencias.

Lo primero está relacionado con el hecho que una gran parte de la economía colombiana se mueve por fuera de la ley, en las economías informales y las economías criminales. Al moverse por fuera de la ley están por fuera de los circuitos fiscales. Lo segundo tiene que ver con el hecho que los gobiernos locales carecen de bases gravables. Esas bases son de la Nación, razón por la cual surgen las transferencias: el centro devuelve a las regiones una parte de lo que recauda allí. De los recaudos tributarios del país cerca del 90% son de la Nación, y los gobiernos locales no tienen la autonomía para crear sus propios tributos.

Se parte del hecho que los recursos tributarios se muestran insuficientes para financiar al gobierno, lo cual se expresa en un aumento del déficit fiscal lo que lleva a aumentar el endeudamiento público. ¿Por qué hay dificultad para aumentar la carga tributaria? La principal razón es que la mayoría de las personas en Colombia ejercen su actividad económica por fuera de la legalidad. Cerca del 60% de la Población Económicamente Activa está en la informalidad, y allí no se pagan impuestos porque no se tienen derechos sociales, lo que quiere decir que el contrato social está roto. A ello hay que sumarle las economías criminales. Tenemos una fractura social profunda. Por eso para muchos es válido la corrupción y la violencia, y no se trata de un problema moral: si la mayoría de la población debe ejercer su actividad económica por fuera de la legalidad, el problema no está en la gente, está en las instituciones.

En el caso de las economías criminales, el gobierno no puede participar de las rentas del narcotráfico ni de la minería ilegal porque son actividades delincuenciales, pero debe destinar una parte importante de los recursos que recauda con la tributación a la economía formal para combatir esas actividades a través de los aparatos de seguridad y justicia. Las rentas criminales financian aparatos armados para disputarle al Estado el control de territorios y poblaciones. El Estado no dispone de esas rentas, pero debe combatirlas. Eso genera un desbalance entre los ingresos y los gastos, que la comunidad internacional debería reconocer porque esa lucha se hace a nombre de la humanidad.

Además de la dificultad para generar los recursos tributarios está el hecho que los gobiernos locales carecen de bases gravables importantes. El gobierno cedió los recursos, pero los giró etiquetados lo que eliminó en la práctica la autonomía local que se proclamaba en el discurso, lo que Restrepo y Álvarez llaman una “autonomía centralista”[4].

Esa forma de asignación lleva a una poca participación de la comunidad en el acceso de los recursos, y el proceso terminó en la práctica en lo que Isidro Hernández señaló como una disputa de los recursos que llevó a “la aparición del batallón de contratistas que brotó con las reformas de 1992-1995 a las funciones, la estructura y la organización estatal, se crearon intereses pecuniarios y un juego de poder político”[5]. Y detrás de los carteles de la contratación estaban los intereses politiqueros, y en las zonas de conflicto los grupos armados paramilitares y guerrilleros.

Entre esas reformas vale mencionar la ley de contratación (80 de 1993) y la de servicios públicos (142 de 1994). Utilizando discutibles criterios de selección objetiva y libre competencia, para supuestamente eliminar la corrupción y aumentar la eficiencia, terminaron excluyendo a las comunidades. En la práctica la corrupción se trasladó a los grandes contratistas y la provisión de los de servicios públicos a las multinacionales que se apropiaron las rentas que les otorgan los monopolios públicos adquiridos.

No es corrupción cuando la comunidad participa en la construcción de las vías, de los acueductos y alcantarillado, de la infraestructura urbana, y además vigila el uso de esos recursos porque la apropiación es colectiva. Corrupción es cuando los recursos son apropiados por agentes particulares buscando un beneficio privado. La comunidad puede tener distintas formas de organización: juntas de acción comunal, cooperativas, o diversas formas de asociación: vecinos, productores, tenderos, padres de familia. Incluso, organizaciones religiosas que se dedican al cuidado de ancianos o niños, o mujeres que se organizan para realizar acciones de beneficencia. Son formas variadas. Y esas organizaciones han construido patrimonios comunitarios, que están ahí así no se visibilicen: acueductos, vías, plazas de mercado, canchas de deporte, parques, sedes de orfanatos, ancianatos, templos, casas de cultura, equipamiento urbano. Entre otros. Eso es muy distinto cuando, por ejemplo, un gran empresario que construye una vía 4G o 5 G ha pactado jugosas comisiones por debajo de la mesa. Sobre esto invito a mirar el informe de la Misión de Descentralización en las secciones sobre Gobernanza (secciones 2.11 y 3.8)

Se trata, como dice Darío Restrepo, de “desmontar la estructura institucional del flujo de los recursos hacia la intermediación financiera y las unidades prestadoras de servicio. Tenemos que volver a construir la política pública como primacía de los recursos públicos con base en territorios”[6]

El punto es cómo hacer, de una parte, que predominen los intereses comunitarios, populares, empresariales, y en general las fuerzas sociales y económicas del territorio, no ligadas a la economía criminal, en medio de las tensiones señaladas, en un proceso legítimo de participación. Y, de otra parte, que predominen los intereses nacionales de un desarrollo más equitativo que se sobreponga a los intereses del capital financiero, que ve las finanzas públicas como una fuente de rentas para los mercados privados de capital.

Participación y equidad: Ese debe ser el sentido de las Finanzas Públicas y debe estar recogido en la ley de competencias. Como dice Darío Restrepo, se trata de garantizar una “gobernanza de los territorios … unas reglas institucionales … a través de la construcción pública de lo público que se retira de los márgenes de la corrupción que viven del secreto del amiguismo del clientelismo de adueñarse de la decisión, de no hacerla pública” [7]

El Presupuesto Público en la democracia debe ser la expresión de la voluntad popular, y debe redistribuir las cargas y beneficios entre los distintos sectores sociales y económicos para el logro de una sociedad más justa. Se trata de un acto político que interviene de forma explícita el mercado. Y por tanto hay que discutirlo desde lo político, lo que lleva a la discusión sobre quiénes intervienen, cómo lo hacen, y desde qué espacios lo deben hacer. En este caso, en el debate de la Ley de Competencias, surge la pregunta de cómo se lleva este proceso al territorio.

_________________

[1] Aquí la amortización de la deuda se está contabilizando como gasto porque es una clasificación presupuestal que ordena el gasto de acuerdo con su función para un análisis político. En la clasificación económica la amortización de la deuda no se clasifica como gasto.

[2] Salvo el año 2023 por efecto de adelanto del recaudo del 2024.

[3] Para el año 2024 los intereses que aparecen en el MFMP son de $59.3 b, frente a los que aparecen en la ejecución presupuestal que son $42.2 b (incluyendo comisiones y contingencias) (Minhacienda, Anexo al Mensaje Presupuestal del 2026, cuadro 3.2.12)

[4] Restrepo, D. & Álvarez, S. (2005). Los retos del nuevo sistema general de participaciones. Revista de la Contraloría General de la República. Año LXXI / agosto – septiembre 2025

[5] Hernández, Isidro (2005). La descentralización: ¿un retorno a la tensión de las finanzas públicas? Revista de la Contraloría General de la República. op.cit.

[6] Darío Restrepo, entrevista youtube https://chatgpt.com/c/66fecc2e-5ce4-8010-b55d-7bd2459e30e7 , 18 de enero del 2025, minuto 19.20

[7] Ibid, minuto 38.03.

César Giraldo, Codirector del Banco de la República

Deja un comentario