Un tercio de los niños de los Estados Unidos, que sigue siendo el país más rico del mundo según David Harvey, vive en la pobreza. A menudo, escribe él, habitan en “un medio ambiente tóxico, sufren hambre y envenenamiento con plomo, aun cuando se les niegue el acceso a servicios sociales y oportunidades educativas”. Esta es la “locura de la razón económica”.

He aquí dos ejemplos que rivalizan. “Aborrecemos la division social, la injusticia, la parcialidad y la desigualdad”, proclamaba el programa electoral conservador el pasado mayo [durante la campaña de las elecciones generales británicas]. Y sin embargo, al mes siguiente, todo lo que el gobierno aparentaba detestar quedó escrito en los cielos ardiendo del Real Municipio de Kensington y Chelsea. Murieron hasta ochenta personas en el incendio de la Torre Grenfell [edificio de viviendas sociales londinenses], pero a una distancia de paseo de sus ruinas se encuentran las propiedades inmobiliarias más caras del mundo.

No importa. “Una economía de libre mercado, que opera con las reglas y reglamentaciones correctas, constituye el mayor agente de progreso humano colectivo que se haya creado”, proclamaba Theresa May ante el Banco de Inglaterra en un discurso el pasado septiembre. Pero lo que demostraba era que con el capitalismo de libre mercado, del género, desde luego, que ha prosperado en Gran Bretaña desde el cambio de siglo, reglas y reglamentaciones son prescindibles: la normativa de seguridad en caso de incendio quedó desregulada con el Nuevo Laborismo. Bajo gobierno conservador, las cifras de bomberos han menguado desde entonces y los recortes de los gobiernos municipales han socavado la efectividad de las inspecciones de seguridad e inducido a los responsables de los recortes a encargar revestimientos baratos, inflamables, para bloques de pisos como los de Grenfell.

Y sin embargo, mucha gente cree todavía que lo que May vino a decir en su discurso del Banco de Inglaterra, que el libre mercado es “incuestionablemente el mejor medio, y ciertamente, el único sostenible, para que aumente el nivel de vida de todo el mundo en un país”. Después de Grenfell, tras una década de construcción de lujo en una era de austeridad que deja lugares a los especuladores para que aparquen su dinero en vez de para vivir, mientras Gran Bretaña se debate entre una crónica ausencia de inversiones en vivienda asequible, ¿qué podia haber más enloquecido que eso?

He aquí algo como mínimo igual de enloquecido. Puede que la dirección comunista de Beiying no se propusiera salvar el capitalismo global en 2007-08, pero eso es lo que hizo, sostiene Harvey. En 2008, China se enfrentaba a una contracción del 30% en sus exportaciones y a una pérdida de entre 20 y 30 millones de empleos como resultado del derrumbe del mercado de consumidores en los EE.UU. debido al colapso de la burbuja especulativa de la vivienda. “La gente que se ha visto desahuciada y que está desempleada no va y se dedica a comprar cosas”, hace notar Harvey con ironía.

La respuesta de Beiying consistió en entregarse a una orgía de construcción financiada con deuda. En 2007, no había ferrocarril de alta velocidad en China; para 2015, el país disponía de una red de unos 20.000 kilómetros. Pero ese auge de la construcción acabó por remitir, dejando a China con un inmenso excedente de capacidad productiva de acero y cemento, y una enorme deuda pública. Por consiguiente, exportó a bajo precio todo el acero que pudo, hundiendo en la crisis a las demás acerías. China exportó así pues los medios de arruinar a los trabajadores industriales del otro lado del mundo, en lugar de ofrecer gestos de solidaridad proletaria. No importa que la producción de acero estuviera y siga estando en peligro en Gales ni que los trabajadores hayan tenido que enfrentarse a la ruina: el capitalismo resurge más fuerte de la crisis creada por él mismo.

¿Cuál es la moraleja de este milagro económico chino? “Se están revolucionado (¡una vez más!) los espacios relativos de la economía global, no porque eso sea una buena idea o se quiera y se necesite en sí mismo, sino porque es el mejor modo de tener a raya la depresión y la devaluación”. Lo cual es, si bien se mira, algo bastante enloquecido.

Harvey lleva mucho tiempo haciendo de crítico de la inhumanidad del capitalismo. En su libro de 2014, Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo [Traficantes de sueños, Madrid, 2014], imaginaba ansiosamente que el sistema se encuentra amenazado como nunca antes lo ha estado, del mismo modo que lo imaginan, de modo regular, Paul Mason y Slavoj Žižek. El calentamiento global, la destrucción de hábitats y especies, la escasez de agua y el expolio medioambiental le sugerían que estaba en peligro. También lo sugería el hecho de que se demostraba cada vez más difícil encontrar oportunidades rentables de inversión.

Importantísima para pregonar la defunción del capitalismo es una contradicción sobre la que profundiza en su libro: el fenómeno de la nueva alienación. Marx lo expuso en su descripción de la alienación (el trabajador que crea valor está separado o alienado tanto respecto de lo que produce como de la plusvalia que crea, de la que se apropia el capitalista). En nuestros días, no sólo se rebelan los desposeídos sino los acomodados, por lo menos en países tales como Brasil y Turquía, en los que las clases medias urbanas e instruidas rechazan los regimenes de los que se han beneficiado materialmente. Lo que anhelan, sugiere Harvey, es que no les compren con bienes materiales, no el consumismo compensatorio que “limita y aprisiona, en lugar de liberar los horizontes de satisfacción personal” sino la dignidad. .

Pensemos en São Paulo, nos sugiere, una ciudad que “tiene como base económica propia una industria del automóvil que produce vehículos que pasan horas en embotellamientos mientras atascan las calles de la ciudad arrojando substancias contaminantes y aislando a los individuos unos de otros. ¿Qué grado de demencia tiene una economía así?”

Hace casi un siglo, György Lukács sostenía que el capitalismo seguía activo porque la gente no sabía cuáles eran sus necesidades reales: de ahí la diferencia entre lo que llamó conciencia real y conciencia atribuida. La sensación que se saca de leer a Harvey es que esa grieta puede estar estrechándose, solo sea a causa de una creciente sensación de repugnancia por cómo se organizan nuestras sociedades y economías.

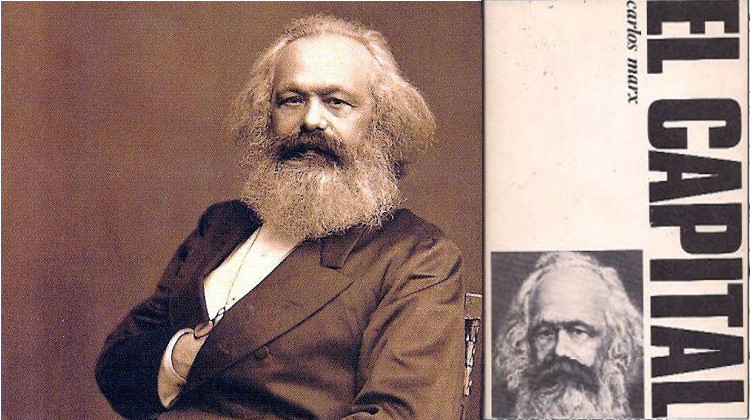

Ya desde 2008 fueron aumentando las ventas de Das Kapital, pues hay quienes tienen la esperanza de encontrar en sus páginas respuestas a nuestras actuales calamidades. Es muy posible que esos ejemplares sigan sin leer, a modo de reproches que amenazan a las buenas intenciones. El libro de Harvey, como el volumen, ya cincuentenario, de Althusser, Leer El Capital, y otros, exponían los principales argumentos e insistían en la pertinencia de ese tomo victoriano de Marx para un capitalismo global muy diferente del que Marx analizó.

Este libro representa asimismo, cuando es necesario, una traición creativa de Marx. Imaginaba él, por ejemplo, (y aparentemente sin ironía) que la creación de nuevas necesidades y deseos formaba parte de la misión civilizadora del capitalismo. Harvey acepta que esa inacabable manipulación constituye nuestra degradación espiritual, tal como hacen los neomarxistas heréticos de la Escuela de Frankfurt.

Harvey todavía utiliza los cuchillos y tenedores de sus padres, mientras el resto de nosotros garantiza el crecimiento del mercado consumiendo productos efímeros que proporcionan una gratificación instantánea. Cita a Netflix, aunque vaya usted a saber cómo se han librado Amazon, Apple y Facebook: “La rápidas transformaciones de las formas de vida, las tecnologías y expectativas sociales multiplican las inseguridades sociales y hacen aumentar las tensiones sociales en las generaciones así como entre grupos sociales que se diversifican”.

Todos estamos familiarizados – ¿no? – con el mareo que acompaña a esos cambios tan rápidos en cómo vivimos, cambios que parecen no tener nada que ver con nosotros, pero a los que nos vemos obligados a ajustarnos, incluo con el dolor de perder lo que tardíamente nos damos cuenta que no es una mercancía desechable, a saber, nuestra dignidad. O tal como afirma Žižek en Menos que nada [Akal, Madrid, 2015]: la “lógica del valor de cambio sigue su propio rumbo, su propia danza enloquecida, sin que importen las verdaderas necesidades de la gente de verdad”.

Leer la demoledora recusación de Harvey de cómo vivimos hoy supone dudar como nunca anteriormente de la convicción de nuestra primera ministra de que el capitalismo de libre mercado es incuestionablemente el mejor medio de que aumente el nivel de vida de todo el mundo”. Desde luego, mi impresión acerca del “progreso humano colectivo” viene a ser en buena medida la de Gandhi acerca de la civilización occidental: sería una buena idea.

STUART JEFFRIES: (1962), periodista del diario británico The Guardian, ha desempeñado en él funciones de crítico de televisión, corresponsal en París, subdirector y articulista. Su último libro es Grand Hotel Abyss: The Lives of the Frankfurt School, publicado por la editorial Verso.

Fuente: The Guardian, 1 de noviembre de 2017

Traducción: Lucas Antón

Deja un comentario