Introducción: cómo yo “me hice en tango”

En este exordio musical debo declarar que “yo nací en tango”, “yo me hice en tango”; pues este es el significado de la siguiente anécdota personal: cuando apenas era un niño que aún no había ingresado al kínder allá en Rionegro Antioquia, las vecinas de mi casa solían cantar “Lejos de ti”, inicialmente un poema escrito por el maestro de escuela Julio Erazo Cuevas (Barranquilla 1929) en Guamal (Magdalena), que hizo famoso Raúl Garcés con los Caballeros del Tango a partir de 1955 cuando se grabó en los estudios de Sonolux en Medellín; iniciándome así en el gusto por esta melodía, sus poéticas y reflexivas letras.

Pero además a mi madre Teresa la escuchamos cantar tangos, boleros y música colombiana toda su vida, pues ella pertenecía al gremio de los zapateros y estos obreros iban escuchando y cantando tangos mientras fabricaban bellos uniformes para los pies de los ciudadanos de una urbe que ya había crecido producto de la emigración temprana del campo a la ciudad y en la cual iban adquiriendo unos rasgos culturales entre rurales y urbanos, entre ellos algunos marcados por estas melodías, producto, entre otros eventos determinantes, por la muerte del “Zorzal Criollo” en la cercana Medellín el 24 de junio de 1935 (CUELLAR Cubides, Enrique. “Gardel Last tango Medellín – 1935”. Cuellar Editores. Bogotá. 2015)

Con el ADN del bambuco y el tango en la sangre, llegamos a la región del Quindío cuando hacía parte del Gran Caldas y ya las rockolas inundaban de música argentina todos los cafés, tiendas y recintos familiares, al lado de los aires de El Dueto de Antaño y Luciano y Concholón; tanto que mi padre desde tiempo atrás tarareaba “El Enterrador”. Mejor dicho, eran otros tiempos…

“Te acordás, hermano, que tiempos aquellos!

Eran otros hombres, más hombres los nuestros,

No se conocían coca, ni morfina,

Los muchachos de antes no usaban gomina.

¡Te acordás, hermano, que tiempos aquellos!

Veinticinco abriles que no volverán,

Veinticinco abriles, volver a tenerlos…”

(Manuel Romero y Francisco Canaro)

1. La huella citadina de los buenos aires

“Yo soy María de Buenos Aires

De Buenos Aires María yo soy, mi ciudad

María tango, María del arrabal

María noche, María pasión fatal

María del amor, de Buenos Aires soy yo”

(“María de Buenos Aires” Horacio Ferrer, Astor Pantaleón Piazzolla)

Cuando escuchamos o leemos la pieza “María de Buenos Aires” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer este sentimiento lo podemos extender a “María de Medellín”, “María de Manizales”, “María de Pereira”, “María de Armenia” o de tantas otras ciudades y provincias del mundo que aman el tango, se sienten representados en él y cortejan a sus mujeres al son de la milonga, el tango, el fox, el vals o el candombe, que le dedican su poesía y se abrazan al ritmo de su cadencia.

De tal forma que esta es una bella sincronía entre mujer, tango y ciudad lo que marcará para siempre ciertas culturas, entre ellas las que identifican al denominado “Eje Cafetero”; pues no solo se trata de Manizales, Pereira y Armenia, sino también de una parte importante del departamento del Tolima, ya que en Cajamarca, Ibagué, El Líbano y otras poblaciones también se escucha esta música y, por su parte el mismo fenómeno sucede en el Departamento del Valle, principalmente en Caicedonia y Sevilla; esta última con grandes eventos y sitios para degustarla.

En consecuencia, desde una perspectiva socio histórica de la música se pueden señalar varios factores que fueron constituyendo ese mosaico que hoy hace parte de la identidad cultural, lógicamente articulado a muchas otras facetas distintivas:

- El papel de las inmigraciones extranjeras, más en Argentina y una contribución no despreciable en estas tierras; como se puede apreciar en muchos apellidos, familias, instituciones y empresas (HINCAPIÉ Silva, César. “Migrantes extranjeros en el desarrollo del Quindío”. Quingráficas. Armenia. 1995)

- La emigración del campo a la ciudad, la naciente industrialización y el surgimiento del proletariado urbano, el auge de la economía cafetera que elevó el nivel de vida de los ciudadanos y les permitió viajar y conocer otras culturas.

- El impacto de los periódicos locales, la llegada de la radio, la primera ola de circulación de los discos y la compra de aparatos de sonido para uso familiar y no solo comercial.

- El surgimiento de los teatros y salas de cine en las tres ciudades donde llegaban artistas y se apreció el cine mexicano y el cine argentino; el primero con su música ranchera y el bolero, y el segundo con el tango, el fox y la milonga.

- Indiscutiblemente el efecto mítico de la muerte del Zorzal en Medellín y “la caravana de Gardel” por el Eje Cafetero hasta que su féretro llegó a Buenaventura (CRUZ Kronfly, Fernando. “La Caravana de Gardel”. Sílaba Editores. 2015), influyó demasiado en la construcción de una cierta cultura tanguera en estas tierras.

- Y por supuesto con la llegada de la Colonización Antioqueña se trajeron el tiple, la guitarra y los bambucos; pero en su última ola llegarían otras melodías para airear la cultura campesina con un tono más citadino que le cantaba a la nostalgia, al desarraigo y al asombro de la urbe.

- El papel de la Violencia Bipartidista tanto en el campo como en la ciudad fue desastroso en el Eje Cafetero, constituyendo un nicho cultural para que se acogieran canciones que aludían a guapos y “entreveros” con su destreza en los duelos por el amor, el territorio y las banderas políticas; tal vez por eso se extendieron melodías como “Sangre Maleva”, “Tiempos Viejos” y “Dios te salve me hijo” entre muchas otras.

2. La herencia del Mito de Gardel

“Antes de cantar mi última canción quiero decirles que he sentido grandes emociones en Colombia, no sé si volveré. Pero es tal el encanto de esta tierra, que no puedo decirles adiós, sino hasta siempre” (Carlos Cardel. 1935)

“El Morocho del Abasto” mucho antes de llegar y morir en Medellín en 1935, ya se había interesado por la música de nuestro país, hasta el punto de interpretar algunas canciones como los bambucos “Mis perros” de 1919, “Asómate a la ventana” de 1920, “Tras las verdes colinas” de 1924 , el pasillo “Mis flores negras” de 1922 y el tango “El brujo” con letra del poeta Eduardo Carrasquilla Mallarino y música del maestro Juan Carlos Bazá, que ganó el 1er Premio del Concurso de Discos “Nacional” en Argentina. Esto se ha venido convirtiendo en un hito histórico como algo representativo de la gran auto influencia de los distintos aires nacionales, que hacen parte de la identidad cultural de América Latina.

En esta línea es necesario destacar el tango “La Demanda” que se presentó en Hollywood en 1933, cuya letra es del antioqueño Santiago Vélez Escobar más conocido como “El Caratejo” y música del maestro caldense-quindiano Rafael Moncada a cuya familia se le debe un importante aporte a la cultura musical de la región sobre todo en el género del bambuco.

Parte de esta tradición algunos la califican como “Tango Criollo” y el musicólogo antioqueño Hernán Restrepo Duque la denominó “Tango de Ruana y Cotizas” para referirse a producciones de Bogotá, Medellín, Cali, el Eje Cafetero y algunos músicos como José Barros, Emilio Murillo, Luis A. Calvo, Francisco Cristancho, Carlos Vieco que incursionaron en este género y a los aportes del escritor Clímaco Soto Borda, precisamente el autor de la novela “Diana Cazadora”. (“Historia del Tango” https://www.inci.gov.co)

Ya en el terreno de la investigación acerca de la discografía y sus autores, el ingeniero antioqueño profesor de la Universidad de Antioquia Asdrúbal Valencia Giraldo ha realizado una indagación detallada del tango a nivel internacional compendiada en 5 volúmenes con el título de “El Universo del Tango” (Academia del Tango de Antioquia. Medellín. 2017). Igualmente es el autor de un libro muy interesante que establece la relación que a nosotros nos viene preocupando: “La literatura en el tango y el tango en la literatura” (Corporación Esquina Tomada. Medellín. 2016)

Otras investigaciones que merecen destacarse sobre el surgimiento del tango en Medellín, su acople a la cultura antioqueña y eventos relacionado con esta melodía son: “Cuando Medellín se volvió tango” de Sandra Patricia Ramírez Patiño, “El tango en Medellín: informe de investigación”, “Territorios tangueros” de Natalia Quiceno Toro antropóloga de la Universidad de Antioquia y “La historia se escribe con tango” una tesis de grado de Valeria Arredondo Escobar, Ana María Henao Pareja y Sara Rivera Soto dirigida por la profesora Ginette Múnera Barrios de la Pontificia Universidad Javeriana de Medellín (página web de la Red de Bibliotecas de Medellín).

Toda esta producción académica es necesario destacarla porque evidencia que el tango, la ciudad y la cultura se toman como objeto y sujeto de investigación por parte de las ciencias sociales y humanas y los centros de estudio de nivel superior; es decir, se ha pasado de escuchar, bailar, interpretar y libar a un estudio fenomenológico y antropológico de este género musical.

Ya en el género de la ficción se puede decir que “Aire de tango” (VALLEJO, Manuel Mejía. Seix Barral. Bogotá. 2023) es una obra pionera de la literatura sobre el tema y se ha venido convirtiendo en todo un hito editorial e histórico. Posteriormente el vallecaucano Fernando Cruz Kronfly logró ubicarse en el podio de la literatura latinoamericana al describir bella e ingeniosamente todo el recorrido del féretro del cantor (“La caravana de Gardel”. Sílaba Editores. 2015). Esta novela se adaptó para el cine gracias a Carlos Palau en 2016.

Recientemente se editó un trabajo muy novedoso titulado “Gardel vive en Guarne” (1 de enero 2010 · ISBN-10. 0982543328 · ISBN-13. 978-0982543320) novela en la cual Gardel no murió ese 24 de junio de 1935, en el accidente de la avioneta. Dizque falleció años después en Guarne, donde vivió lleno de dolor y con un cambio radical de vida. Por lo menos así lo fue para el poeta Ricardo León Peña-Villa, demostrando que “Los grandes artistas no mueren” y en particular que “Gardel canta mejor después de muerto”.

En la dramaturgia es bueno mencionar la pieza teatral “San Gardel en Medellín” con la cual el grupo “El Águila Descalza” a partir del texto “Aire de tango” le rinde homenaje Manuel Mejía Vallejo y a la vez toma distancia de su gran obra para recrear esa ciudad. También han producido las obras “Tanto tango” en 1985 cuyo montaje se renovó con “Tango Tango” en 2021; todo esto ya como piezas cómicas con trasfondo histórico, social y musical.

En esta breve relación donde se pretende ligar el fenómeno cultural del tango desde Medellín hasta el Eje Cafetero, no se pueden olvidar los sitios ya icónicos para escuchar y bailar estas melodías; lugares que en gran medida se han replicado en otras tierras que son herederas de una parte importante de los gustos musicales que conforman la Cultura Paisa: en una época ya distante casi todos los cafés de Lovaina, Guayaquil y el Barrio Antioquia; en Aranjuez, La Milagrosa y Manrique donde hubo hasta 80 bares y aún quedan muchos lugares; en la actualidad continúan vigentes la Casa Gardeliana, La Casa Homero Manzi, el Salón Málaga, El Versalles, Patio de Tango y La Fonda de Consuelo. A todo esto, se le agregan los Festivales Internacionales de Tango y otros eventos de baile, interpretación y concursos.

En un texto de Federico Monjeau (“Notas de Paso”. FCE. México. 2023) se pregunta el autor: “Qué sería de la Argentina sin Gardel?” y nos habla acerca de que “Gardel nos ofrecía un suelo común en el que podíamos reconocernos. Más allá de la infancia, la patria podría ser Gardel” (p.260). La comparación con Medellín, su centro urbano y algunos de sus barrios tangueros más emblemáticos, muchos municipios y la gran mayoría de las ciudades y poblados del Eje Cafetero no es exagerada de ninguna manera. Pues en la esquina de los barrios las rockolas de los cafetines molían tango todo el día; los hombres desde la adolescencia amaban y sufrían en tango como en bolero; mejor dicho, el tango hizo parte de nuestra educación sentimental. Y cuando el autor citado expresa que “Gardel se me representa como una especie de utopía” (p.261) nos trae a la memoria la necesidad que sentían las personas de alcanzar su ciudadanía o su mayoría de edad, para poder ir a escuchar, bailar y libar en los sitios milongueros y en un principio prohibidos; es decir, en las denominadas “zonas de tolerancia”; muy conocidas hace más de medio siglo; pero de las cuales aún quedan restos en las capitales y algunos municipios del Eje Cafetero, haciendo parte ya de la memoria urbana e histórica de estas poblaciones. La gente no bailaba bambucos, danzaban tango, milonga, bolero y guaracha, mucho antes de la salsa. Y todo lo anterior hace parte de la herencia mitológica de Gardel e incluso de un patrimonio cultural vivo que se ve, se siente, se canta y se baila en una serie de festivales ya icónicos.

3. La música ciudadana

“Qué lindo será reconstruir

Querido, bésame hasta engendrar un hijo

Con vuelo de albañil en paz

Qué lindo me nace una ciudad

Qué calle me sangra por los pies

Qué fuente parió mi corazón con fe?

Y en cada charco habrá un pichón de mar

Y en cada fragua un inventor de Sol

Y en cada puerta la inscripción astral

Y en cada triste un aprendiz de Dios”

(“Las ciudades” de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer”

Cualquier música que se cree, se ejecute o se escuche en las ciudades podría decirse que es “Música Ciudadana” y justamente en la actualidad se habla explícitamente de “Música Urbana” para referirse a varios géneros, ritmos y melodías que producen los jóvenes como el RAP, el Hip Hop y muchas fusiones. Sin embargo, aquí nos referimos al tango, la milonga, el vals y el fox como una serie de expresiones que surgen a partir de las emigraciones europeas que contribuyeron a configurar las ciudades y su cultura en Argentina, Montevideo y otros lugares. Es decir, a diferencia de la música pampera y la música criolla, la música orillera es aquella que emana de los suburbios y paso a paso va adquiriendo carta de ciudadanía hasta representar estas ciudades y estas naciones en todo el mundo.

Pero es cuando sus versos se refieren a diversas experiencias en las ciudades y sobre todo a los lugares como calles, carreras, plazas, puentes, negocios y eventos citadinos, cuando la música adquiere esta categoría. Es pues cuando el habitante de la urbe se siente identificado en una música que habla de su ciudad y su relación material, sentimental y cotidiana con ella, cuando se vino a acuñar la expresión “Música Ciudadana”. La primera mención que tengo de ella no fue precisamente en los libros que estudian el tema, sino cuando los locutores y animadores de programas de tango les decían a sus oyentes: “El tango…la música ciudadana por excelencia” y, claro, era escuchar algo diferente a la música campesina y folclórica, traía otras letras y otros ritmos. Y en materia de romanticismo, no era ni es lo mismo amar en la campiña que amar en las urbes; por lo cual existe otra poesía y esta es llevada con novedad y maestría vocal e instrumental a las grabaciones que inundaron el siglo XX.

Y ahí es cuando llega la vivencia de la urbe, el recuerdo de la ciudad, la nostalgia por sus calles y el goce de esta. Todo lo cual está muy ligado a los sitios de recreo sobre todo nocturnos, al baile, los músicos y las aventuras amorosas. Ya como una expresión contemporánea el letrista se refiere a la gente, los negocios, los semáforos, los campanarios y las luces en los términos siguientes:

“Parece que solo yo lo veo

Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan

Los semáforos le dan tres luces celestes

Y las naranjas del frutero de la esquina

Le tiran azahares…

Nos sale a saludar la gente linda

Loco mío, ¡qué sé yo!

Provoca campanarios con su risa

Y al fin, me mira y canta a media voz”

(“Balada para un loco” Horacio Ferrer y Astor Piazzola)

4.La música del barrio

“Barrio de tango, Luna y misterio

Calles lejanas, ¡cómo estarán!

Viejos amigos que hoy ni recuerdo

¡Qué se habrán hecho, ¡dónde andarán!”

(“Barrio de tango” Homero Manzi)

Pero la ciudad puede ser un conjunto muy etéreo, lleno de diversidades humanas y arquitectónicas; por lo cual se toma el barrio como una unidad un poco más homogénea, con una vida cotidiana más situada y arraigada en el corazón y en las costumbres de sus habitantes. El habla que surge allí, sus sitios icónicos, los colores de sus casas, el ritmo propio que se siente al transcurrir por sus calles, sus olores típicos; las vivencias de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores; las familias que nacen y se forman allí o las que llegan, son adoptadas y se adaptan a su cultura barrial; todo, todo constituye una microhistoria y un ethos cultural mucho más identitario para sus habitantes, que los va distinguiendo de otros territorios citadinos y, así se va configurando una especie de geografía espiritual de la urbe, una especie de ethos que los nombra y hace memoria en sus relatos, su poesía y su música.

Por eso cuando en la canción “Sur” se van nombrando una serie de barrios (San Juan, Boedo Antigua, Pompeya) y los sentimientos que se generan allí (“¡una marcha sin querellas! Por las calles de Pompeya”), no cabe más que decir que en efecto el tango es la música del barrio por excelencia. Otras mencionan el café del barrio, su esquina más aglomerante, la calle más representativa, las muchachas del barrio, las peleas callejeras y la nostalgia de estos lugares cuando la persona abandona su nicho citadino para establecerse en otros lugares o cuando su vida avanza dejando una estela de recuerdos alegres acaecidos en esta unidad socio geográfica que no solo está en el croquis de la ciudad sino en el mapa del alma de sus habitantes.

“Alguien dijo una vez

Que yo me fui de mi barrio,

Cuando? …pero cuando?

Si siempre estoy llegando!

Y si una vez me olvidé,

Las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja

Titilando como si fueran manos amigas,

Me dijeron: Gordo, gordo, quedáte aquí,

Quedáte aquí”.

(“Nocturno a mi barrio” Aníbal Troilo “Pichuco”)

5. Las ciudades y los tangos

El escenario por antonomasia para escuchar, ver, danzar, cantar, tocar y grabar tango, milonga, fox, vals y candombe ha sido y sigue siendo la ciudad, ya sea en Buenos Aires, Montevideo, París, Tokio, Moscú, Estocolmo, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Bogotá, Sevilla o tantas otras ciudades y provincias urbanas del mundo; donde se ha sentido con toda pasión, hace parte de la memoria histórica de sus ciudadanos y se ha integrado como un elemento sustancial a la identidad cultural con otros componentes terrígenos y a su vez cosmopolitas; tanto que sus idiomas nacionales y sus dialectos locales se han visto penetrados por la terminología del lunfardo.

A continuación, unas breves referencias al paisaje tanguero principalmente en las ciudades capitales del Eje Cafetero, con el fin de evidenciar los personajes, los colectivos, los sitios, los bailadores, los gestores, los investigadores y los escritores que han asumido este componente tan importante de la cultura popular desde una perspectiva mucho más intelectual, como para hacerlo parte de toda una memoria que puede ser consultada en los recintos físicos y virtuales de la academia y otras instituciones.

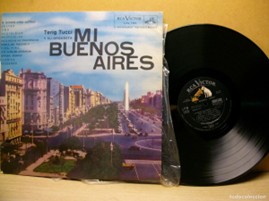

5.1. Un paseo por la melodía en Manizales

“Mi Buenos Aires querido

Cuando yo te vuelva a ver

No habrás más pena ni olvido

El farolito de la calle en que nací

Fue el centinela de mis promesas de amor

Bajo su quieta lucecita yo la vi

A mi pebeta, luminosa como un sol…”

(“Mi Buenos Aires Querido” Carlos Gardel)

Los sitios históricos:

Así como suele cantarse con toda emoción la pieza ya clásica “Mi Buenos Aires Querido” también se puede entonar “Mi Manizales Querido” con toda entereza por lo representativo de esta ciudad en el mundo del tango; es decir, porque aquí, además del pasodoble, los aires de la música andina colombiana y los géneros de la modernidad, es la melodía porteña la que se aclimató desde la década del 30, con cierto bajón en los 40s, pero con un resurgimiento muy importante; pues hoy día hace parte de la identidad cultural del manizaleño y algunos pueblos de Caldas como lo atestigua la historia oral de lo que fue el barrio La Avanzada, La Cuchilla, Hungría, la zona de las Delicias, Arenales y Estambul. Aún se rememoran sitios como la cantina El Dancing, El Encanto, Puerta de Hierro y el Salón Azul que florecieron en los 50s.

En la actualidad los sitios más representativos para escuchar, bailar y dialogar acerca de música y otros temas son: Los Faroles, Reminiscencias, Míster Tango, Tiempo de Tango, Naoría, La Cigarra, El Viejo Almacén, Milonga Tango Show, La Chichería y un sin número de cafetines, cantinas y tiendas donde se escucha esta melodía con el sentimiento y la pertinencia que ha venido a significar para el ciudadano de estas laderas lejanas de Buenos Aires, Montevideo y la Boca; penetrando así la mentalidad y configurando un estilo de vida que va constituyendo cierta memoria, muchas historias y una cultura identitaria.

Grupos y bailadores:

Los colectivos más representativos que le hacen honor a esta danza son guardianes de su memoria, sus delicados movimientos y una atracción especial por su rítmica son: Código 2×4, Aria Dancing, Silueta Porteña, Simplemente Tango, Flor de Tango, el Grupo de Victoria y Douglas, El Grupo de William y Viviana, Harold y su grupo, Unión Latina y su Semillero, Campeonato y Festival Tango Vía, Teatro Los Fundadores, eventos en Teatro El Escondite, Practilonga por Flor de Tango, Festival Internacional organizado por Jorge Nel Giraldo, Hay Tango y Copa de Arrabal. En la ciudad constantemente se traen parejas de baila, cantantes y músicos de otros lugares nacionales y extranjeros, conciertos, conferencias y cine relacionado con el tango. Pues “La Ruta del Tango en Manizales” se estableció hace 14 año.

Es muy importante establecer la siguiente relación cultural entre dos expresiones internacionales con sus manifestaciones concretas en Manizales; por un lado, es en 1968 que se realiza el Primer Festival de Tango, y en ese mismo año también se hizo el Primer Festival Internacional de Tango en esa ciudad universitaria. Esto no es gratuito; poque en el mundo se vivía en esa década toda una revolución cultural que marcaría el siglo XX e incluso con repercusiones en el XXI. Ambos géneros de la cultura se han renovado, permaneciendo así ya en la memoria local y haciendo parte del patrimonio cultural de la región.

Además, en Manizales se ha venido estableciendo una forma típica del bailar; es decir, aclimatando y acoplando la tradición del sur a las cadencias propias de esta zona cordillerana de Colombia, acogiendo muy bien el llamado del bandoneón de Pichuco cuando suena esta melodía:

“Pa’ que bailen los muchachos

via’ tocarte, bandoneón.

¡La vida es una milonga!

Bailen todos, compañeros,

porque el baile es un abrazo:

Bailen todos, compañeros,

que este tango lleva el paso.

Entre el lento ir y venir

del tango va

la frase dulce.

Y ella baila en otros brazos,

prendida, rendida,

por otro amor”.

(“Pa´ que bailen los muchachos” Aníbal Carmelo Troilo / Enrique Domingo Cadicamo)

Por eso se merecen mención especial los bailadores de antaño y las parejas más conocidas en la actualidad: David y Paula, Diana Diaz, María Alejandra Nieto, Douglas y Victoria, Los Hermanos Pachón, Milena Buitrago, Alex e Ivón, y Jorge Nel Giraldo.

Investigación y literatura:

En materia de investigación y literatura los aportes son significativos al acervo de la “tanguedia”, categoría que en su origen fue acuñada por Fernando Pino Solanas para describir su película “El exilio de Gardel”, pero que ha devenido en la caracterización de un saber sobre el tango y aires a fines y un ejercicio vivo de esta música, su danza, su coreografía y su ambiente. Algunos de las contribuciones más importantes son las siguientes:

La del jefe de programación musical de Radio Nacional de Colombia Jaime Andrés Monsalve (Manizales 1974), quien entre otros textos ha escrito “El tango en sus propias palabras” (Editorial Icono. Bogotá. 2006) “Carlos Gardel: cuesta arriba en su rodada” (Panamericana. Argentina. 2006) y “En surcos de colores: Colombia, su música y su historia” (Rey Naranjo Editores. Bogotá. 2024) en los cuales demuestra su carácter de coleccionista, melómano y conocedor de la historia de varios géneros; y por lo cual ya es un Maestro superconocido en Colombia y en el extranjero.

En cuestiones de investigación y promoción en la radio, es de resaltar el trabajo de Fernell Ocampo Múnera (San Antonio del Chamí – Risaralda – 1948) quien desde temprana edad ha estado vinculado al departamento de Caldas y sobre lo cual ha publicado “Historia de la música en Viterbo Caldas”, “Mi música colombiana” y “Grandes valores del Tango”; lo que le permite programar y transmitir un programa musical muy interesante en la Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte de Pereira (R)

Recientemente han aparecido dos novelas importantes escritas en un ambiente tanguero, aunque toquen otros temas como las familias, la ciudad de Manizales, algunos sucesos importantes y muchas otras características de la vida ciudadana. Ellas son: “Donde el eco dijo” de Julián Bernal Ospina (Jaravela Editores. Manizales. 2024) y en la cual suenan “Volver”, “Mi barco peregrino”, “Tormenta”, “Mi Buenos Aires querido”, y “La hija de la japonesita”. La otra es “La vida que nos merecemos” del médico y escritor Gustavo López Ramírez (Jaravela Editores. Manizales. 2025) que, en medio de sus disquisiciones literarias, filosóficas y médicas, adobadas con mucha gastronomía, wiski y marihuana también se siente el ambiente tanguero. Y en 2025 la publicación “Simplemente Tango: tres ensayos en ritmo de 2×4” de Francisco A. Cifuentes S. y el colectivo homónimo de este título, producto de 5 años de investigación y ejercicio público que recoge la tradición en cabeza de la “Corporación El Faro” (Nelson Cifuentes Patiño y Moisés Fuentes Badillo).

En esta perspectiva es necesario citar al periodista Miguel Ángel Vega Cardona con su obra “El tango y sus raíces en Manizales ( https://organizacionlared.com 2023) que también hace un recorrido a nivel mundial. Además de numerosos artículos de periódicos y revistas sobre el tango en Manizales. Los videos más destacados son: “La historia del tango en Manizales y la voz de una vida dedicada a la cultura: Jairo Castro Eusse” (Archivo Musical de Caldas), “Aires de Milonga” en You Tube, “El tango también se baila en Manizales” en Telecafé” y “Un Tango por Manizales: tradición y pasión” en Tik Tok.

Con todas estas aportaciones sí se puede cantar con certeza “yo aprendí filosofía, tango, timba y la poesía cruel” de pensar en ti y en las ciudades en las cuales te vi crecer y amar.

5.2. Un paseo por la melodía en Pereira

“Tiempo febril, me empuja la hostil urgencia de andar

Voy como usted, metido en la red, sin tiempo de amar.

Pero es Abril…

Y en un semáforo el cariño de un guiño,

Hace el intento de hacerme ver

El cielo sobre el pavimento…

Pero el reloj, me dice que no, que apure nomás…

Oigo el crujir de suelas en afiebrado compás”.

(“Abril en mi ciudad” Eladia Blázquez)

Pereira y Risaralda son la bisagra territorial y cultural entre Antioquia, Caldas y el Quindío, por eso tan importante en sus caminos, vivencias, recorridos y la construcción de una cultura que en parte es muy propia y en parte pertenece a ese gran conglomerado identitario conocido como La Cultura Paisa y el Eje Cafetero. Es bambuquera por excelencia con el legado del poeta y músico pereirano Luis Carlos González (1908-1985), cuyos datos biográficos están muy bien consignados por el investigador e historiador prolífico de la música a nivel nacional e internacional Jaime Rico Salazar (Anserma 1937- Costa Rica 2023) con su voluminoso texto sobre la música colombiana, las biografías de Gardel, el Dr. Ortiz Tirado y Pedro Morales Pino, entre otros escritos.

Sin embargo, en Colombia y particularmente en el Eje Cafetero los extranjeros más conocidos son “Juan Charrasqueado” y “El Zurdo Cruz Medina”; esto para decir en términos jocosos que la música mexicana y la música argentina son totalmente conocidas y amadas en estas tierras, haciendo parte de “la educación sentimental” del hombre y de la mujer de estas sociedades. Pero existen muchos elementos que siguen cultivando la melodía del arrabal en estos territorios, como se evidencia en las siguientes notas:

Sitios más conocidos:

En la actualidad los sitios más representativos de la cultura tanguera en Pereira son: La Milonguita con una labor de difusión muy importante por medio del sitio, las redes y en Yuo Tube, La Milonga del 900, el Rincón Porteño, La Tanguería, Las Acacias, el programa “Una cita con el tango” en la 97.7 FM, Alex Giraldo melómano, gestor, locutor; Nocturno de Tango, La Voz del Tango por Noel Ramírez y el Campeonato de Baile y Canto.

Colectivos más destacados:

Actualmente los grupos más distinguidos son: Flor de Tango bajo la dirección de Sebastián Henao, el colectivo del Hotel del Café, La Tanguería y La Milonga Pereira.

Bailadores de alto nivel:

Los danzantes más reconocidos son: Juan Diego y Diana, Alejandra y Sebastián, Orlando y Sherlyn, Mateo Bandoneón, Marlon Moncada.

Un homenaje necesario:

Indiscutiblemente hay que rendirle un homenaje al cantor criollo Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, conocido como “El Caballero Gaucho” (La Virginia, 10 de junio de 1917-Pereira, 9 de agosto de 2013) a quien se le deben entre otras canciones: Lejos del Tambo, Viejo Farol, Flor de Bulevar, Viejo Juguete, Cuando Llora mi guitarra, Caminito de mi amor, Llegaste Tarde Anoche, Alma de Mujer, Que Bonita eres y un largo etcétera que ha acompañado a citadinos y campesinos en sus glorias y en sus penas como el verdadero cantor tanguero de los Andes Colombianos; al lado del gran Oscar Agudelo de Herveo Tolima, cuya adoración es compartida por Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas como verdaderos maestros de la música popular mucho antes de la actual música de banda y corridos mexicanos que se adhieren a la cultura del narcotráfico con sus estragos sociales y emocionales.

En algunos aspectos el tango comparte sitial con El Festival del Despecho tan querido en Pereira y Risaralda, pero con claridad el tango tiene diferencias en este acto social, comercial y emocional; pues hace parte de una tradición mucho más larga y arraigada en el Eje Cafetero. Por eso valga la pena citar unos versos de la mejor poesía tanguera de Eladia Blázquez.

“Aunque me dé la espalda de cemento,

me mire transcurrir indiferente,

es ésta mi ciudad, ésta es mi gente…

y es el lugar donde a morir, me siento”.

(“Mi ciudad y mi gente” Eladia Blázquez)

5.3. Un paseo por la melodía en Armenia y sus alrededores

“Bailando en Envigado y en Armenia

bebí tu aguardiente y me embriagué

tus damas son locura que enveleñan

como el aroma de tu café.

Soñando entre esas flores que cultiva

Colombia quiero amarte y no partir

no en vano al Medellín de tus orquídeas

Gardel mi hermano vino a morir”

(“Paisaje Colombiano” Los Visconti)

Lugares icónicos:

Cae el frío de la noche por la ciudad de los “cayubros” y una cierta neblina nos recuerda los mejores versos de “Garúa” mientras nuestro corazón se apresta a recalar por los sitios que hicieron historia ya inscrita en la memoria cultural de los melómanos de Armenia y el Quindío que solían libar, conversar y bailar por ahí. La historia oral ha rescatado los siguientes lugares ya icónicos: la Fonda de tres Esquinas donde se escuchaba bambuco igual que melodía argentina, los bares de la 50 y el barrio Santander mucho antes de existir la actual Terminal de Transporte, los cafés de la galería donde se reunían campesinos, habitantes de la naciente urbe y las damas de honor nocturno y cotidiano, los cafés y billares de toda la 18, 19 y 20 como El Caucayá, El Real Madrid, El Pielrroja, El Manila, El Club del Comercio y tantos otros. Pero los más dedicados al tango han sido La Tranquera del profesor Don Clímaco Botero que inició en el Barrio Santander y terminó en la 21; El Chantecler y el D´Arienzo en la vía a la terminal; el famoso Descanso de Don Fortunato que allá en tres esquinas fue un templo del tango hasta el amanecer; Donde Nando en el barrio Granada y allí mismo terminó Bar Patotero haciéndole honor a una canción homónima; Donde el Pato por la 21 en el barrio San José; la Aurora al inicio del barrio Corbones, Donde El Ñato en el parque Sucre y nuestro querido Pelé que sigue lidiando con la melodía y sus fieles oyentes cerca al Parque Uribe.

DON PELE o la “Aristocracia Arrabalera”.

“No habrá nunca un porteño

Tan baqueano del alma,

Con sus árboles tristes

Que se caen de parado.

¿Quién repite esta raza,

Esta raza de uno,

Pero quien la repite

Con trabajos y todo?

Por una aristocracia arrabalera…” (Horacio Ferrer).

Este man que es de “los tiempos del foco”, cuando “los muchachos no usaban coca ni morfina”, que se ha dado el lujo de desafiar la noche a carcajadas, porque “donde no hay negro no hay fiesta”, según su decir. Este es PELE, mejor dicho DON PELE, como suelo decirle con amor y respeto. Este digno heredero del “candombe, candombe negro”, que ha montado el bailongo desde el Cafetero hasta el Uribe, para irradiar con “aire de tango” todo el Eje Cafetero, frente a la “borrasca”, la “tormenta”, el “huracán”, el terremoto y la pandemia, como si no hubiera pasado nada en “una noche de estrellas”. Pele, que no llego a estas tierras en mulas, sino en un “carro viejo” y se fue quedando “muy despacito”, como mecánico del alma para sanar las “noches de Hungría” ante los dolores y las heridas causadas por “la bella Mireya”, la “Grizeta”, la ” Margot”, “Madame Yvon”, hasta que aterrizo “Malena a cantar el tango como ninguna”.

Don Pele, mientras cantaba “La Lotería”, con su altivez y señorío, se fue amigando con todos los muchachos del barrio, con el Negro del Abasto, el Gordo Lindo, Goyeneche, Rivero y el Rey de Compas. Así fue reconocido como el ultimo pibe de la “aristocracia arrabalera”, al lado de Marielita, Jairo, Fortunato, Clímaco, el Ñato, Nando y Tocayito. Eso sí, estoy seguro de que todos bailaran a su manera la “milonga celestial”, mientras otros escucharan “cuando tallan los recuerdos” en una “noche de abril”. Pele, que alegría tenerte riéndole a la luna todavía en estos conventillos, donde seguimos dispuestos a dedicarte con orgullo arrabalero “Milonga que peinas canas”.

A esta tradición contribuyeron en forma sustancial los eventos que han hecho historia en este género musical como fueron los realizados en el Teatro Yanuba y en el Teatro Bolívar en la década del 70 y en algunos municipios como Montenegro y La Tebaida; los continuos conciertos del grupo “Los Muchachos de Antes” con Libaniel Marulanda, Yolanda Restrepo, Álvaro Perdomo y otros músicos, las tertulias de La Milonga de Carlos Alberto Cifuentes Patiño: ahora es muy diferente el ambiente aunque existen eventos contemporáneos que han recogiendo esta tradición; por eso algunos con nostalgia pueden entonar la letra de “Esta Ciudad” de Héctor Negro:

“Ciudad, que se me va de las manos.

A mí que la amasé en luz y barro.

Ciudad, abeja de hollín porfiado.

Neón, sobre el desvelo clavado.

Jaulón, de bache, pared y asfalto.

La grúa sobre la pena y una garúa de antenas desplomándome el gorrión”

En Montenegro los cafés dedicados a esta melodía abundaron igual que en el corregimiento de Pueblo Tapado; son dignos de mencionar Bar la Fontana, el Cordobés, el café Volga, el café Santander; pero un caso muy especial ha sido el del profesor Alberto Peláez, mi querido Don Pelayo, colocando y bautizando sus bares exclusivamente de tango como Reminiscencias, El Abasto, el 3-4-8, Lo de Hansen, la Quinta Porra, Vino, Café y Tango y El Café de los Albertos con el profesor Alberto Garzón mi querido Garzoneé.

En Calarcá fueron importantes las noches de bohemia en el bar La Colina y el café Nevada, mientras en La Tebaida el de más renombre fue Donde Tocayito, además de El Café Progreso, Las Palmas y El Paisa. Ahora en Filandia propios y turistas visitan La Fonda de Asael donde se escucha principalmente tango al lado de otros géneros.

En la vecindad regional Caicedonia ha sido también refugio de tangueros y bolerómanos, y el ya clásico bar “Casa Blanca” en Sevilla (Valle) hace dos años celebró sus 60 de existencia para bien de los tangueros de Colombia y lo hizo con la presencia de “El Quinteto Leopoldo Federico” y el cantante y periodista Roberto Aroldi, quien está celebrando sus 33 años de dirección y presentación del programa “Tanguedia” en la Radio de la Universidad Nacional de Colombia.

Pero podemos afirmar con certeza que el Quindío exportó la melodía a Bogotá con honor; pues Don Francisco Restrepo, su esposa Marielita y su heredero Pachito se fueron desde el Barrio Santander en la época de la Violencia y en Bogotá han tenido “El Viejo Almacén” o simplemente “Donde Marielita” entre la calle 13 y la carrera 5, posteriormente en la 4a entrando al Barrio Colonial La Candelaria y por último diagonal a la parte trasera de la Biblioteca Luis Ángel Arango, sitios que se convirtieron en la cuna del tango en Bogotá para deleite de mayores, jóvenes, extranjeros y la intelectualidad colombiana. Y no se puede olvidar Donde Jairo también llegado desde la capital del Quindío e instalado en Chapinero. Respecto a Marielita y El Viejo Almacén existen varias referencias de prensa en El Espectador, El Tiempo y en el libro “Tango: una historia viva” de Enrique Gómez Chaparro (Editorial ABC. Bogotá. 2005), donde incluso menciona a Libaniel Marulanda, Álvaro Perdomo y otros tangueros quindianos.

Los colectivos más importantes son los siguientes:

Danzar Corporación Cultural con sitio, eventos, docencia particular y universitaria; organizadores de los siguientes eventos: Danzar al Compás de un Tango Festival, Tango Milagro y Milonga pa Danzar con una trayectoria de 20 años en aclimatar la melodía en el Quindío. El Café Genovés con María Nubia y Milonga Pasional y La Milonga Clandestina en el Café Restaurante Anatolia. Su labor es fundamental en la recuperación de la tradición y en la renovación del género, sobre todo con las nuevas generaciones de cultores del tango y la milonga.

Los bailadores más distinguidos son los siguientes:

Víctor Hugo López y Martha Arango, los que se van formando en las Clases en Bienestar Institucional de la Universidad del Quindío, María Nubia y Edwin León, Juan Gabriel y Laura Cardona, Sebastián Henao y diversas parejas y Coco Mendoza, quienes mantienen viva la danza con sus movimientos cadenciosos y nuevos practicantes. Es de reconocer a Oscar Aguirre quien inició con sus clases dentro de la U. Q y ahora vive en Bogotá y su pareja Sonia. Otro bailador y profesor fue Don Javier Murillo quien residió en los EE UU y falleció en Armenia.

Investigadores, literatos y promotores:

En materia de investigación y escritura en el Quindío existen aportes muy importantes en los géneros de ensayo, novela, periodismo y radiodifusión relacionados con el tango; por ejemplo el médico y columnista permanente en los periódicos de la ciudad Dr. Darío Tobón que nació en Quinchía (Risaralda) hace 95 años y lleva 55 en Armenia no solo ejerciendo como galeno distinguido sino como promotor cultural y como tal ha escrito un texto sobre el tango que contiene más de mil páginas y aún no está publicado, es todo un especialista en el tema y patriarca de la melodía en la radio, los periódicos y las tertulias.

El abogado, escritor e historiador Jaime Lopera Gutiérrez (Miembro de la Academia de Historia del Quindío) tiene una novela titulada “Los cuadernos de Flynn” (Amazon. 2018) en la cual un azafato que no murió en el accidente cuenta la vida de Gardel a partir de esa tragedia.

El escritor y músico Libaniel Marulanda ha reseñado su larga vida de tanguero con sus respectivos colaboradores musicales como el grupo “Los Muchachos de Antes” en sus dos últimas obras: “Momentos memorables de militancia musical” (Biblioteca de Autores Quindianos. Armenia Q. 2026) y “La camarada María y otras carretas” (Secretaría de Cultura del Quindío. Armenia. 2024)

Los profesores Gonzalo Cardona López (Miembro del Centro Local de Historia de La Tebaida Q) y Francisco A. Cifuentes S. Miembro de la Academia de Historia del Quindío tuvieron durante dos (2022-2024) años un programa titulado “Música y Cultura” en la emisora Edén Estéreo principalmente dedicado al tango y su literatura. Además, Gonzalo por su parte publicó “Tango, literatura y soledad” (Armenia. 2023) y Francisco recientemente publicó “Simplemente tango: tres ensayos en ritmo de 2×4” (Tierra de Palabras. 2025).

Por su parte el profesor de la Universidad del Quindío, cantante y gestor musical Mario Ramírez Monard fue uno de los pioneros con programas de tango y otros géneros en la UFM Estero de la U.Q; además a él se le deben las grabaciones oficiales de los Himnos del Departamento del Quindío, sus doce municipios y el de la Universidad del Quindío. En la actualidad arriba a la publicación Nro. 100 de su revista digital “Arrierías” donde entre otros temas de historia y literatura publica acerca de música.

Los melómanos e investigadores Arley Arias y José Alberto Ovalle exprofesores de la Universidad del Quindío vienen trabajando desde hace 20 años en el tema con programas radiales en la UFM Estero de la Universidad del Quindío, Bambú Estéreo, conferencias en los municipios y participación en diversas tertulias, producto de lo cual ya tienen un texto inédito que abarca el tango con cantantes, orquestas, historias y melodías.

Para una investigación exhaustiva sobre los tangos, cantantes y conjuntos en la región es necesario consultar los archivos sonoros del “Centro de Documentación Musical del Quindío” fundado y dirigido por el sociólogo y musicólogo Álvaro Pareja Castro, exprofesor de la Universidad del Quindío y Miembro de la Academia de Historia del Quindío.

Un homenaje muy especial se le debe a varios periodistas y locutores que han amenizado las noches de los quindianos con diversos programas, como ha sido la larga historia del gran James Padilla Motoa, toda una institución tanto en el futbol como en el tango, en varias emisoras y eventos de Armenia Quindío.

Con tanta escritura tanguera me viene a la memoria una parte de los versos de “Churrasca”, mi churrasquita…

“Pasé una noche enterita consultando diccionarios,

libritos, epistolarios y formularios de amor;

pero en ninguno de esos libros con versitos

encontré mi amor escrito con calor.

No hubo un poeta que me diera un buen consejo.

Por eso, derecho viejo,

yo me haré entender mejor.”

(letra y música Francisco Lomuto)

Bibliografía

LOPERA Gutiérrez, Jaime “Los cuadernos de Flynn” En: Amazon. 2018

MARULANDA, Libaniel. “Momentos memorables de militancia musical”. Biblioteca de Autores Quindianos. Armenia Q. 2026

……………………………….. “La camarada María y otras carretas”. Secretaría de Cultura del Quindío. Armenia. 2024

CARDONA López; Gonzalo. “Tango, literatura y soledad”. Armenia. 2023

CIFUENTES S, Francisco. “Simplemente tango: tres ensayos en ritmo de 2×4”. Tierra de Palabras. 2025.

PAREJA Castro, Álvaro. “Centro de Documentación Musical del Quindío”. Armenia Q.

MONSALVE, Jaime Andrés. “El tango en sus propias palabras”. Editorial Icono. Bogotá. 2006.

………………………………………. “Carlos Gardel: cuesta arriba en su rodada”. Panamericana. Argentina. 2006

………………………………………. “En surcos de colores: Colombia, su música y su historia”. Rey Naranjo Editores. Bogotá. 2024.

PEÑA Villa, Ricardo León. “Gardel vive en Guarne”. 1 de enero 2010 · ISBN-10. 0982543328 · ISBN-13. 978-0982543320.

Autores varios. “Historia del Tango” https://www.inci.gov.co

VALENCIA Giraldo, Asdrúbal. “El Universo del Tango”. Academia del Tango de Antioquia. Medellín. 2017.

…………………………………………. “La literatura en el tango y el tango en la literatura”. Corporación Esquina Tomada. Medellín. 2016.

Autores varios en: página web de la Red de Bibliotecas de Medellín

CRUZ Kronfly, Fernando. “La Caravana de Gardel”. Sílaba Editores. 2015

LOPEZ, Alejandro. “El Tango de las ciudades” abril 14-17 https://blogs.iadb.org

JARAMILLO, Mateo. “Manizales y el tango, una relación de recuerdos y nostalgias”. Radio Nacional de Colombia. Enero 6 de 2022

“Huella de La Calle del Tango, Mamá Berta (María Bertilda Valencia Corredor)”. Tango Vía

“Manizales de Tango” 2008

CARDONA González, Lorena y MORA Corredor, Maira Alejandra. “La Calle del Tango: análisis sociológico de la identidad cultural de Manizales desde 1971 hasta 2022”. En: repositorio institucional Universidad de Caldas. 6-30-2023

GALLO, c. “El Bar de la Comparsita en Manizales: historias de un itanguino andariego”. htps://ituango.blogspol.com 2007

“La Esquina de Pelé” en Armenia (Q). Instagram. 2025

“Danzar” *¡Vive la Magia del Tango en Armenia, Quindío! * Armenia (Q). Instagram. 2025.

“Entre Tangos y Canciones” Teatro Azul. Armenia. https://www.teatrazul.com

“El tango en Armenia: pasado, presente y futuro”. https://archivo.croicadelquindio.com

“Manizales y el tango, una relación de recuerdos y nostalgias” https://www.radionacional.co › cultura › ferias-y-fiestas

“Calle del tango en Manizales” en Facebook

“El tango en Manizales, parte fundamental de su identidad. htps://www.eje21.com.

“Festival de Tango en Pereira” en Facebook

“La Calle del Tango en Pereira” hps://www.elpereirano.cm

HINCAPIÉ Silva, César. “Migrantes extranjeros en el desarrollo del Quindío”. Quingráficas. Armenia. 1995

GARAY, Juan Carlos. “Seis Nocturnos”. Rey Naranjo. Bogotá. 2025

CUELLAR Cubides, Enrique. “Gardel Last tango Medellín-1935”. Cuellar Editores. Bogotá. 2015

MONJEAU, Federico. “Notas de Paso”. Selección y prólogo de Matías Serra Bradford. FCE-TEZONTLE. Argentina. 2023

CATARESCU, Mircea. “El ojo castaño de nuestro amor”. Impedimenta. Salamanca España. 2018

Hemerografía

Periódico “La Patria de Manizales”

Periódico “Diario de El Otún” de Pereira.

Periódico “La Crónica del Quindío” de Armenia Q.

Periódico “El Quindiano.com” de Armenia Q.

Periódico “El Espectador” de Bogotá.

Periódico “El Tiempo” de Bogotá.

Francisco A. Cifuentes S. Lic. Ciencias Sociales A.M. Historia (Univ. Quindío), Esp. Cultura, Educación y Pedagogía (Univ. Javeriana), Esp. Gerencia Cultural (Univ. Rosario), Mag. Filosofía (USTA), Mag. Planeación (USTA), Miembro Academia de Historia del Quindío, Miembro del Consejo de Patrimonio Cultural del Quindío, trabaja en la Universidad del Quindío. Autor de “Simplemente Tango: tres ensayos en ritmos de 2×4”

Deja un comentario