- Introducción

En su conjunto, las características del neoliberalismo provocan una concentración mayor de la riqueza y del poder económico en las manos de unos cuantos y dejan sin protección a la mayoría de la población.

Es en las ciudades donde las políticas neoliberales se concretan, donde la falta de empleo y servicios sociales, el desmonte de subsidios y los aumentos en las tarifas, la falta de trabajo y las bajas remuneraciones, las deficiencias habitacionales y las distancias entre grupos sociales, se vuelven sensibles en el espacio, la injusticia social se vuelve tangible y se agudizan los problemas de gobernabilidad.

Lo anterior ha llevado a la respuesta popular de sobrevivencia que se refleja en un creciente conjunto inorgánico -configurado por el trabajo por cuenta propia, la “informalidad” cuasi-doméstica que viene de abajo (estrategias de sobrevivencia familiares y colectivas), en la proliferación de un numero mayoritario de micro y pequeñas empresas, a lo anterior se suma la que se deriva de las nuevas modalidades de producción moderna (tercerización del proceso productivo mediante micro y pequeñas empresas), que en su conjunto han sido el refugio de más de la mitad de la población económicamente activa, sin superar la precariedad e inseguridad que esto conlleva.

Al resultado del proceso descrito arriba se le ha denominado la economía popular urbana EPU, que como lo mostraremos más adelante no solamente constituye una alternativa de persistencia social, sino que también representa cerca del 60% del empleo en una ciudad como Bogotá y un porcentaje apreciable de su producto interno bruto. Pero lo más importante es la importancia creciente de su potencial para un desarrollo sostenible con marcado énfasis en el mercado interno y la democratización económica, que entre a terciar en la disputa por la hegemonía entre el modelo de sociedad de mercado extremo existente y un nuevo paradigma de sociedad, inspirado en un nuevo humanismo pautado centralmente por los valores de la asociatividad y de lo colectivo, por la solidaridad, por la participación ciudadana, por la democratización económica y por la construcción de un movimiento que se contraponga al modelo neoliberal y sea portador de proyectos que afirmen la universalización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (oportunidades, empleo, salud, educación, vivienda, etc.) de la mayoría de la población.

Este artículo está enmarcado en el anterior debate, y aspira a introducir el tema y a enunciar algunos comentarios iniciales al respeto, con base en elaboraciones y discusiones que se han y se están dando en el país y en otras latitudes (en especial la producción de José Luis Coraggio expresada en el documento: “La construcción de una economía popular como horizonte para ciudades sin rumbo”) y en el análisis propio, sin pretender ser una exploración completa ni terminada.

- Las políticas urbanas (dirigidas a reformar la vida urbana) deben centrarse también y de manera concreta en la economía urbana y sus posibilidades de desarrollo

“Los servicios tradicionalmente denominados “urbanos”: “supuesta” participación popular en la gestión pública y no participación en la gestión económica y en la economía misma” [1]

Se suele asociar “lo urbano” con los servicios denominados “urbanos” (agua, luz, electricidad, saneamiento, transporte, vivienda en sentido amplio) extendiendo su alcance hasta incluir otros servicios “de ámbito local” (salud, educación). Para esta definición de lo urbano, una propuesta urbana progresista consistiría básicamente en una transformación de las disponibilidades y distribución social de estos servicios entre los miembros de la población que habita los centros urbanos.

Cuando -como en el caso del movimiento brasileño- la reforma urbana incluye además una transformación de las estructuras de decisión y gestión urbana, y del sistema legal que regula el uso del suelo mismo, esto puede ser interpretado como una condición para garantizar la sostenibilidad de aquella distribución más igualitaria de los servicios urbanos. También puede ser visto como la incorporación de nuevas dimensiones al concepto de calidad de la vida urbana (ej.: democracia participativa), lo que supone una extensión del concepto de “lo urbano”[2].

Sin embargo, si este último fuera el sentido de esa ampliación conceptual no queda claro por qué los determinantes (y áreas de intervención) de la calidad de vida incorporan la calidad de participación popular en la gestión pública y no la calidad de participación en la gestión económica y en la economía misma. Hacerlo significaría introducir otros asuntos como objeto de la política pública local: el empleo y otras formas de realización del trabajo, la remuneración relativa de los factores y el abastecimiento de bienes y servicios en general, de los cuales los servicios sociales “urbanos” son una parte, la elegida por los “urbanólogos” como propia de su campo profesional.

No sólo es dudosa la selección de ciertos bienes y servicios sociales como “urbanos” (¿por qué la producción y distribución del pan no entra en la lista?), sino que la misma distinción entre política económica y política social (urbana o no) arrastra un malentendido que se manifiesta en la división burocrática del trabajo entre instancias del municipio, del gobierno nacional o del sistema de agencias internacionales. Esa separación institucionalizada no tiene otra justificación que la tesis (ahora transparente) de que, mientras los procesos económicos responden a “leyes objetivas”, los procesos sociales están sometidos a la voluntad política y son, por tanto, materia de reivindicación, negociación o reforma[3].

Debe advertirse que la contradicción arriba indicada, entre crisis económica -reflejada en los indicadores económicos (desempleo y subempleo, ingreso, número de quiebras, precariedad del empleo existente, etc.)- y “desarrollo humano” -reflejado en muchos indicadores ligados a los servicios “sociales” (alfabetización y acceso a la educación formal, nutrición, esperanza de vida, acceso a agua potable y saneamiento, etc.)-, se manifiesta también a nivel global, cuando se muestra un acercamiento de los indicadores sociales de los países del Norte comparados con los del Sur (junto con una brecha creciente en términos de producción e ingreso).

Esa constatación ha llevado a afirmar que, más que una década pérdida para el desarrollo, la de los 80 fue una década ganada para el desarrollo humano. Por ello, dado que no se espera que el crecimiento económico futuro incluya a los hoy excluidos, y que las políticas económicas quedan reducidas a su mínima expresión, las políticas sociales propuestas desde una perspectiva global adquieren mayor centralidad como representantes de las políticas públicas, y, para sostener el desarrollo humano global, son focalizadas en las regiones y segmentos de pobreza extrema.

Por lo anterior un planteamiento integral, a propósito de un modelo nuevo de desarrollo urbano incluyente que realmente responda a los intereses de las grandes mayorías, debe estar orientado por la tesis de que, en contraposición con las tendencias señaladas, las políticas urbanas (dirigidas a reformar la vida urbana) deben centrarse también y de manera concreta en la economía urbana y sus posibilidades de desarrollo. Sin esa consideración, ni el ordenamiento territorial, ni la distribución de servicios, ni la posibilidad misma de avanzar hacia una democracia sustentable pueden plantearse o resolverse adecuadamente. Por lo demás, concentrar también el análisis en lo económico respondería a las prioridades manifestadas por los mismos sectores populares, en general más interesados en lograr un ingreso estable que un mejor acceso a los “servicios urbanos”[4].

Este análisis se contrapone a la idea ingenua de que el desarrollo local sea una posibilidad decurrente de una conjugación de esfuerzos de la comunidad (de un concepto de comunidad en la cual sus integrantes no se diferencian, pareciendo que todos tienen los mismos intereses y objetivos), que bastaría impulsar una aproximación, una alianza entre estos actores locales, para que se diesen las condiciones para el desarrollo. La posibilidad de un proyecto de desarrollo local parece residir en una percepción de esas diferencias de intereses y objetivos y de la adopción de un método de negociaciones que traiga a la arena pública estos intereses en conflicto y permita, frente a los casos concretos que se coloquen, el establecimiento de acuerdos que se funden en la afirmación del interés público y en la perspectiva de la superación de las desigualdades sociales y de la pobreza.

La cuestión del desarrollo local, de esta óptica, adquiere un aspecto mucho más político que Económico. Trata de la posibilidad de la inclusión de nuevos actores colectivos en la negociación acerca de lo que se entiende por interés público y de la definición de políticas públicas que contemplen sus intereses y necesidades.

- La necesidad de adoptar una visión prospectiva de la economía popular urbana (EPU) como perspectiva para dar nuevo sentido a la ciudad

a. El contexto de la globalización:

“La insuficiencia dinámica del orden productivo que tradicionalmente se ha implementado en las ciudades, para absorber como mano de obra asalariada a la creciente población urbana, ha llevado a un creciente conjunto inorgánico -configurado por el trabajo por cuenta propia, la “informalidad” cuasi-doméstica que viene de abajo (estrategias de sobrevivencia familiares y colectivas) y la que se deriva de las nuevas modalidades de producción moderna -(tercerización del proceso productivo)- ha sido el refugio de la más de la mitad de la población económicamente activa, sin superar la precariedad e inseguridad que esto conlleva.

Adicionalmente, la objetividad y universalidad de esta tendencia es resultado de la apertura de las economías a la competencia mundial, lo que compele a las grandes empresas a adoptar tecnologías que les permitan competir en calidad y precios en el mercado mundial. El evidente debilitamiento de la capacidad sindical y política para imponerles límites y la conjugación de una desconcentración territorial con una centralización a escala global de los procesos de acumulación, permiten a las empresas innovar vertiginosamente, independientemente de su efecto socioeconómico sobre las sociedades locales, en particular la creciente desocupación”[5].

Como consecuencia de estas tendencias, la dicotomía mercado urbano local/ mercado externo y el correspondiente concepto de “base económica urbana” parecen perder su relevancia para el diseño de políticas de desarrollo urbano basadas en el crecimiento del sector empresarial moderno. En el modelo prevaleciente en los sesenta, la economía urbana era dividida en dos sectores que teóricamente la agotaban: el sector exportador y el sector doméstico, ambos articulados por una relación de insumo-producto y por la dinámica de los ingresos generados y gastados en el mercado local. En la nueva visión, el sector exportador es una yuxtaposición de empresas sobre una plataforma común de servicios, empresas cuyas decisiones dependen de la eficiencia de esa plataforma y del acceso a los mercados e insumos provenientes de otras regiones del mundo antes que de la producción y el mercado domésticos.

La integración entre los componentes de esa plataforma, o su articulación con el resto de los sectores productivos locales no son vistas como condiciones del desarrollo, algo que predominaba en el paradigma desarrollista y su planteamiento relativo a los polos de desarrollo.

Desde esa perspectiva, en el modelo actual, más que pensar en integrar una economía local compleja -donde el mercado interno y el externo se articulen y dinamicen mutuamente- se trata de crear un medioambiente -subyacente y adyacente a los núcleos de exportación- capaz de sostener dinámicamente la competitividad de los establecimientos dirigidos al mercado mundial asentados temporalmente en cada ciudad.

De ahí la tendencia a reeducar la población de modo que conforme una masa flexible de trabajadores con bajos salarios directos e indirectos y con una educación básica que permita su rápida capacitación ad hoc, que atraiga así al capital mundial. En esa competencia también juegan un papel importante los costos y disponibilidad continuada de sofisticados servicios urbanos, directa o indirectamente requeridos para sustentar la conectividad de las empresas que participan en el comercio mundial. Esto parece estar en la base de la política universal planteada por el Banco Mundial, que se plantea como objetivo general la superación de los obstáculos al crecimiento sistémico de la productividad urbana, pero que en su implementación podría reducirse a lograr la competitividad mundial (clave para asegurar el superávit de comercio que requiere la amortización de la deuda externa) de una plataforma que ve al resto de la economía local sólo como “medio ambiente”. Pero esto significa que sólo una parte menor de la ciudad y sus habitantes estará integrada al sector empresarial moderno. Este proceso de dualización económico-social posiblemente tenderá a concretarse también en una renovada zonificación-segregación física en las ciudades.

“Mientras que el capital mundial se desplazará libremente a escala global buscando las mejores combinaciones de tecnología, recursos, acceso a mercados y habilidad y costo de la fuerza de trabajo, los agentes locales que no tienen esa movilidad deberán competir, desde posiciones fijas, con las importaciones libres de bienes producidos mediante las tecnologías más modernas y/o con costos substancialmente menores de la fuerza de trabajo (en un mercado mundial de trabajo con un déficit de mil millones de empleos). Así, la competencia de la producción proveniente de otras regiones del mundo de menor desarrollo relativo y salarios aún inferiores a los prevalecientes en las ciudades de América Latina, dejará poco espacio para una redistribución más equitativa de recursos a través de la participación de la producción local en el mercado inducido por el sector exportador, o a través de mayores salarios basados en la productividad, pues (perdido el vínculo del mercado interno) si los salarios aumentan, tendería a reducirse la competitividad de la ciudad y por tanto el empleo del sector moderno.

En cambio, para el sector no integrado al complejo de exportación se plantean políticas compensatorias, orientadas por criterios extraeconómicos de equidad o equilibrio ambiental, buscando evitar situaciones extremas que amenacen la estabilidad política y económica cuyo sentido es redefinido ahora como factor de la competitividad. A la vez, se incentivan el autoempleo o la autogestión de los servicios, minimizando la responsabilidad pública por la situación de estos sectores”[6].

“Muchas de estas consideraciones podrían llevar a reflotar una vieja (y criticada) concepción dualista de la sociedad y su espacio, que fue desplazada por las concepciones que veían al sistema económico como integrador y refuncionalizador de todas las relaciones sociales, de las identidades personales o sectoriales y de sus respectivas espacialidades. No pretendemos, sin embargo, afirmar que no hay intercambios ni influencias -sobre todo del sector empresarial moderno hacia el resto de la economía-, sino que no parece útil ni correcto interpretar todo lo que ocurre en una sociedad urbana como forma particular, desplazada u oculta, de una misma esencia o lógica dominante: la acumulación a ultranza. Igualmente, reconocer la realidad de la globalización no lleva a aceptar como única vía de desarrollo de cada ciudad el crecimiento aventajado de un sector exportador segregado del resto de la economía”[7].

El problema es que, hasta ahora, no se ha logrado plantear una macro-lógica alternativa para ese “resto” de la economía y la sociedad. Ello permitiría sustentar una visión de la economía urbana como articulación de subsistemas, cuya lógica resultante sería ella misma articulación de al menos tres lógicas diversas en el mismo terreno (el de la producción, circulación y distribución de bienes y servicios).

b. La necesidad de un esfuerzo fundante para impulsar el desarrollo de una Economía Popular Urbana –EPU-autosostenida.

Teóricamente, la economía urbana puede ser analíticamente descompuesta en tres subsistemas, cada uno con su propia lógica, siempre articulados, pero con una autonomía relativa variable entre caso y caso. Ellos son[8]:

- La economía empresarial moderna, compuesta por el conjunto de fragmentos de organizaciones que siguen el modelo empresarial de gestión con el objetivo de maximizar la acumulación de capital-dinero mundial; la apertura de las economías les impone los criterios de eficiencia propios de ese objetivo, so pena de sucumbir ante las importaciones o el desplazamiento de sus mercados externos por otras empresas;

- La economía pública, organizada según un modelo político-burocrático de gestión y compuesta por los niveles locales, sectoriales y nacionales del aparato gubernamental con jurisdicción en el ámbito de la ciudad. Sus objetivos manifiestos son múltiples: “atender a los requerimientos de la acumulación del capital privado” asentado en la ciudad, ampliando su base de competitividad vs otras ciudades y regiones del país y del resto del mundo; contribuir a la legitimación política del sistema económico-social; velar por la gobernabilidad del sistema, evitando conflictos extremos; velar por el interés general, definido en términos de utopía social (equidad, justicia, etc.). El peso relativo de cada uno de estos objetivos dependerá del proyecto de las fuerzas políticas en el gobierno, pero se supone que alguna combinación de todos estos objetivos deberá siempre estar presente. Programas de ajuste estructural están imponiendo a la economía pública, sobre todo de las grandes ciudades: i) restricciones de equilibrio fiscal, ii) políticas de recuperación del gasto mediante el cobro de los servicios a costos reales, iii) la extensión de la cobertura de los registros de la propiedad y de la imposición, iv) la privatización y descentralización de sus servicios, v) la asignación prioritaria de recursos al pago directo o indirecto de la deuda externa, vi) la asignación prioritaria del “gasto social” remanente a los segmentos más pobres de la ciudad, y vii) la concentración de su gestión en favorecer la competitividad de la plataforma de exportación. Asimismo, están introyectando en las estructuras burocráticas valores y modos de gestión empresariales.

- La Economía Popular Urbana (EPU), formada por las unidades domésticas de trabajadores y sus variadas formas organizativas -unipersonales, familiares, comunitarias, cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas o negocios cuyo sentido está dado por la utilización de su fondo de trabajo con el objetivo de lograr la reproducción transgeneracional de la vida de sus miembros -biológica y cultural- en condiciones siempre mejores. Una de sus características es la dificultad empírica y conceptual para separar la unidad de reproducción propiamente doméstica de los demás emprendimientos económicos y culturales en que se involucran sus miembros. Esto tiene consecuencias sobre su organización espacial, pues, de hecho, las organizaciones económicas populares desafían la tesis de que la mejor manera de garantizar la reproducción de la población es separando funcional (y territorialmente) la producción de la reproducción.

Siendo la EPU un subsistema económico regido por la reproducción ampliada de su capital humano y no por la acumulación del capital monetario, su desarrollo -y su contribución al desarrollo de los otros sectores de la economía- dependerán del cambio de calidad de dicho capital. El crecimiento y cambio de calidad de este conjunto devenido subsistema requiere un esfuerzo colectivo fundante, que incluye, entre otras cosas:

- Una reorganización de sus relaciones, comportamientos y expectativas internas, equivalente por sus alcances a las transformaciones que se están produciendo en las empresas modernas y en la administración pública;

- Establecer políticamente relaciones de intercambio iníciales más equitativas con los otros sub-sistemas económicos -la economía empresarial moderna y la economía pública-;

- La incorporación de una dotación adicional de aquellos recursos productivos externos -es decir, no reproducibles actualmente en su interior- que limitan el desarrollo de la EPU: tierra y servicios de infraestructura y logística, crédito, tecnologías y recursos educativos dirigidos a este nuevo desarrollo, entre otros.

La apropiación inicial de esos recursos o el establecimiento de derechos sobre ellos podrán ser hechos a través de: i) la reducción o anulación de las actuales transferencias netas de este sector hacia el resto de la economía (sistema fiscal en general, socialización de la deuda externa); ii) el establecimiento de un sistema legal que asegure la regulación de un intercambio mercantil justo, incluidos justos salarios para la fuerza de trabajo; iii) las donaciones de agencias de ayuda y ONG; iv) la transferencia de recursos a partir de procesos políticos (reivindicaciones de tierras públicas, reforma agraria, tasas de crédito preferenciales, subsidios a los servicios públicos utilizados, etc.); v) Para evitar recaer en una situación de dependencia renovada de acciones externas, es necesario proceder a reformar o propiciar estructuras capaces de autodesarrollo; vi) La participación de la microempresas y de las pymes en las compras gubernamentales, estableciendo exclusividad de estas empresas en un porcentaje mínimo de las adquisiciones públicas de bienes, servicios y obras.

c. El desarrollo de la EPU como interés común:

La globalización exige de las ciudades latinoamericanas el desarrollo de un sector empresarial integrado a los procesos de acumulación y comercio internacional, cuya competitividad dinámica requerirá la continua reinversión en actividades del mismo núcleo empresarial más concentrado. Se podrá lógicamente argumentar que el desarrollo y modernización nacional y local requieren que la dinámica de ese sector no sea limitada por criterios extraeconómicos de integración social y redistribución fuerte. Sin embargo, la falacia de ese argumento se hace evidente cuando recordamos la insuficiencia dinámica del modelo para reintegrar la sociedad y sostener una creciente equidad y democratización.

El desarrollo de una Economía Popular Urbana no es teóricamente contradictorio con la globalización, siendo una posibilidad cuya realización depende de la adopción de una perspectiva estratégica común, que haga confluir las políticas sociales y económicas. Depende también de que la dirección de ese proyecto esté en manos de representantes y en general actores de los mismos sectores populares, operando desde las organizaciones sociales, el Estado y los medios de comunicación de masas.

Su implementación supone superar las intervenciones aisladas o las políticas homogeneizantes que se vienen aplicando a algunas capas de los sectores populares urbanos, a la vez que superar los modelos de planificación urbana tecno-burocráticos dando un nuevo sentido a las políticas urbanas, dirigidas no sólo a sostener una plataforma de exportación sino también a conformar un tercer polo económico que además de contribuir a fortaleces el mercado interno, es mucho más que el “medio-ambiente” para las empresas orientadas al mercado mundial. Supone también ampliar el espectro social incluido en las intervenciones sociales (abarcando al conjunto de los trabajadores urbanos), así como el espectro de agentes responsables por las políticas urbanas, que deja de ser un asunto profesional para especialistas urbanólogos y se convierte en una práctica participativa de desarrollo integral en la que intervienen múltiples actores e iniciativas.

Pero, además, la reversión de recursos hacia esta economía popular puede verse como un aporte estratégico de excedente, no motivado por razones morales o políticas sino por el interés económico en el desarrollo de otro polo económico interno, también moderno, de alta calidad, cuyo proceso de producción fortalecerá el mercado interno y entrará en relación no sólo con ofertas y demandas del núcleo empresarial concentrado sino con los mercados internacionales, contribuyendo así directamente a la dinámica del desarrollo nacional.

- Características principales del sector de la Economía Popular Urbana (EPU):

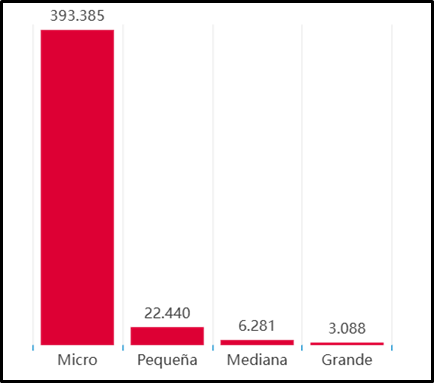

Tomando como referencia a la ciudad de Bogotá los datos muestran una participación mayor y muy elevada de las microempresas, seguida en orden de cantidad, de las pequeñas y las medianas empresas en el total de las firmas registradas, como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Distribución de las empresas activas por tamaño para el periodo de enero a diciembre de 2024 en Bogotá. Fuente: Base de Datos Cámara de Comercio de Bogotá.

Bogotá cuenta con un tejido empresarial, conformado principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), que representaron el 99,3 % de las matrículas vigentes en 2024.

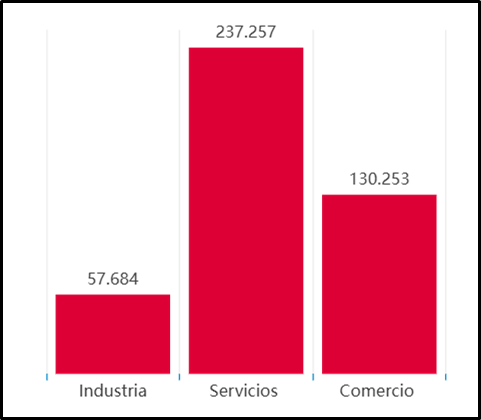

Con respecto a su participación en los diferentes sectores económicos se concentran así: 55.8% sector servicios, 30.63% sector comercio y 13.57 sector industria, como se muestra en el grafico siguiente:

Empresas activas por sector económico para el periodo de enero a diciembre de 2024 en Bogotá. Fuente: Base de Datos Cámara de Comercio de Bogotá.

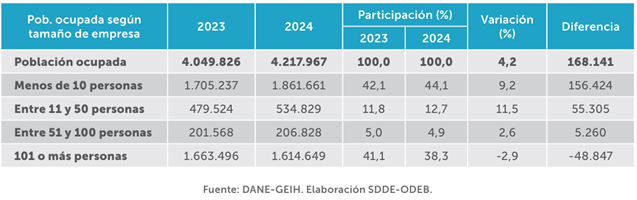

Con respecto a Población ocupada según tamaño de empresa, 2023 y 2024 en Bogotá, los datos se muestran en el cuadro siguiente:

“El crecimiento del empleo en Bogotá durante 2024 se concentró principalmente en empresas con menos de 10 trabajadores. La población ocupada aumentó en 168.141 personas (4,2 %), impulsada en gran medida por las empresas con menos de 10 personas, que sumaron 156.424 trabajadores adicionales, con un crecimiento del 9,2 %. Asimismo, las empresas de entre 11 y 50 personas crecieron un 11,5 %, aportando 55.305 nuevos empleos (cuadro anterior). Estos datos reflejan una mayor capacidad de absorción laboral por parte de las unidades productivas de menor tamaño, posiblemente asociada a su flexibilidad y a un dinamismo en sectores de bajo requerimiento de capital. Esto puede ser contrastado con la participación de las microempresas en Bogotá: de acuerdo con la información entrega por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el 92,5 % de las empresas vigentes en 2024 fueron microempresas”[9].

“En contraste, las grandes empresas mostraron una contracción en su capacidad de generación de empleo. En 2024, el número de personas ocupadas en empresas de 101 o más trabajadores se redujo en 48.847, equivalente a una variación negativa de -2,9 %. Aunque las empresas grandes continúan siendo una fuente importante de empleo en la ciudad (representando más de 1,6 millones de personas en la ocupación), su contribución al crecimiento neto del empleo fue negativa. Las empresas con menos de 10 personas generaron el 93,0 % del nuevo empleo en Bogotá”[10]. Por lo demás las micro, pequeñas y medianas empresas registradas en cámara de comercio representan cerca 2,6 millones de personas en la ocupación. Si a lo anterior se suma la ocupación informal, la cifra de empleo por fuera de las grandes empresas aumentaría significativamente por encima de la cifra de los 2,6 millones de personas.

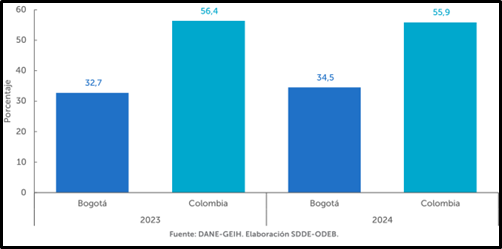

La informalidad sigue siendo un reto estructural en el mercado laboral de Bogotá. En 2024, la tasa de informalidad en la ciudad aumentó a 34,5 %, lo que representó un incremento de 1,8 p.p. respecto al 32,7 % registrado en 2023 (Gráfica siguiente). Aunque la capital mantiene una informalidad significativamente menor que el promedio nacional, que fue de 55,9 % en 2024, esta tendencia al alza indica que una parte del crecimiento del empleo se ha dado en condiciones de menor estabilidad y acceso a seguridad social”[11].

No obstante, el tamaño pequeño de estas empresas visto de manera individual, si se observan en su conjunto incluidas hasta las medianas empresas, representan el 61.7% del empleo de las empresas registradas y un porcentaje significativo de la producción bruta.

Sin embargo, no obstante, su importancia para la ciudad, el sector de la Economía Popular Urbana presenta también las características principales siguientes:

i. Fragmentación y atomización:

La unidad de negocio está demasiado fragmentada y atomizada. Su escala es pequeña y enfrentan limitaciones internas y externas que, de forma independiente, limitan su competitividad.

Entre estas limitaciones, están el aislamiento y el atraso tecnológico, características que las hacen vulnerables y provocan, en muchos casos, su disolución ante la imposibilidad de enfrentar la competencia y la apertura de mercados.

Esta es una situación de vulnerabilidad de las unidades que les impide alcanzar objetivos, particularmente en negocios e inversiones que se vuelven más difíciles de lograr al trabajar de forma individual.

ii. Informalidad:

Adicional a todo lo anterior, es necesario considerar el hecho de que existe un alto grado de informalidad en este sector de la economía popular,

iii. Limitaciones derivadas de la atomización y la informalidad:

En la actualidad se torna cada vez más difícil para las empresas o negocios pequeños y medianos poder alcanzar resultados exitosos, actuando de manera individual, dado su insuficiente tamaño y sus dificultades operativas.

Es decir, la insuficiencia del tamaño de las empresas hace muy difícil la incorporación de tecnologías, la penetración a nuevos mercados y el acceso a la información, entre otros.

La informalidad a su vez contribuye de manera sustancial a dificultar su operatividad y desarrollo y la implementación de políticas y estrategias para el fortalecimiento comercial y operacional de estos sectores.

- Alternativa a la atomización y la informalidad del sector de la economía popular urbana:

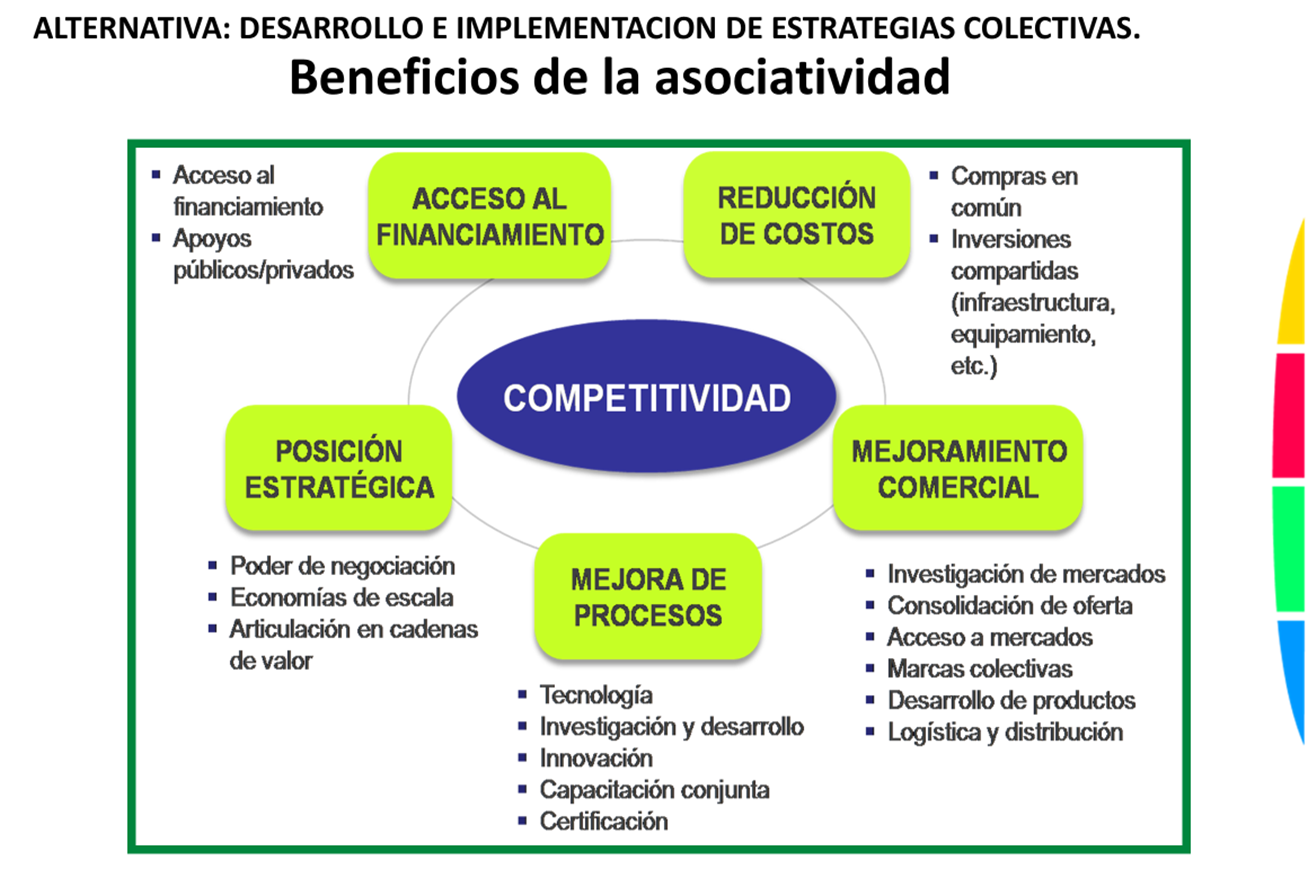

En este contexto de limitaciones, las pequeñas y medianas empresas, no tienen los recursos ni la capacidad para adoptar estrategias individuales de superación de estas circunstancias y es frente a ello, que surge la alternativa del desarrollo e implementación de estrategias colectivas, como uno de los mecanismos de cooperación mediante el cual las pequeñas y medianas empresas unen sus esfuerzos para enfrentar las dificultades derivadas del proceso comercial competitivo. Estas estrategias colectivas se basan en programas y proyectos de: articulación e integración productiva y comercial, formalización empresarial, capacitación, educación y formación.

En este esquema de estrategias colectivas el lema es: “Las Empresas para Competir: mejor Juntas que aisladas”, porque:

- Juntas les va mejor.

- Mejor poder de negociación.

- Economías de escala.

- Son señal en el mercado.

- Se enfrentan temas estructurales como: promoción, mercadeo, ingeniería y desarrollo, temas tecnológicos, desarrollo de recursos humanos etc.

- Mejor capacidad e innovación.

De acuerdo con lo dicho, un programa de formalización y desarrollo para las pequeñas y medianas empresas se entiende como un amplio programa que va más allá de las medidas exclusivamente tributarias y que incluye también el desarrollo de estrategias colectivas de: articulación e integración productiva y comercial, capacitación, educación y formación.

A pesar de los beneficios que representa la implementación de estas estrategias colectivas enunciadas, es difícil que nazcan de manera espontánea. Las mismas limitaciones derivadas de la atomización e informalidad ya mencionadas lo impiden. Los pequeños y medianos empresarios se enfrentan para desarrollar estos procesos con costos de transacción, de tiempo y de aprendizaje, que no pueden soportar por sí mismos y de manera individual. Por esto requieren un conjunto de actividades auspiciadas o patrocinadas por el Gobierno y desarrolladas por entidades especializadas orientadas a apoyar la generación y consolidación de un proyecto de desarrollo y consolidación empresarial colectivo. Se trata de un apoyo técnico especializado consistente en guiar la acción empresarial a lo largo de un proceso de aprendizaje de las técnicas de trabajo colaborativo o asociativo y de desarrollo de la confianza recíproca[12].

Dificultad para masificar los instrumentos de fomento productivo basados en los subsidios a la demanda.

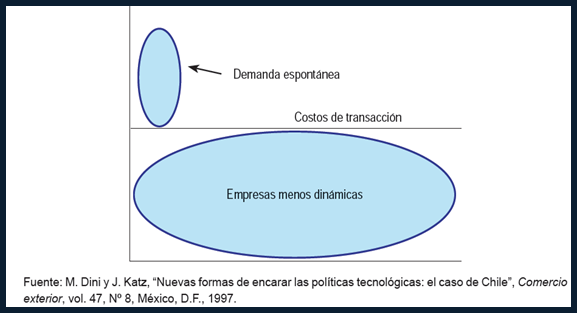

En el gráfico siguiente ha sido representada la situación que puede presentarse como consecuencia de lo que hemos mencionado hasta ahora. En la parte superior encontramos al segmento de empresas que están en condiciones de expresar de modo correcto su demanda de servicios especializados y que, a la vez, presentan un grado de eficiencia que les permite utilizar dichos servicios. En cambio, en la parte inferior encontramos las otras empresas, que representan la gran mayoría del universo de las pymes —además de las microempresas—, que no están en condiciones de definir de forma correcta sus necesidades o presentan un grado de eficiencia que no es suficiente para cubrir los costos de transacción asociados a los programas de fomento basados en los subsidios a la demanda, que son los que tradicionalmente se han tratado de implementar y que como se mencionó en el punto anterior, se requiere la intervención estatal más allá de los subsidios a la demanda.

Además, el gobierno deberá propender porque las diferentes instituciones tales como universidades, institutos tecnológicos y las entidades gubernamentales que existan en las diferentes localidades, se coordinen en una estrategia ambiciosa de desarrollo territorial incluyendo como uno de sus ejes principales el apoyo y desarrollo de los pequeños y medianos negocios.

- Modelos asociativos o redes para las empresas de la economía popular urbana:

Podemos distinguir tres tipos principales de modelos asociativos o redes:

- Redes Horizontales: dos o más empresas que en un entorno son competencia, en otro contexto pueden actuar como aliadas.

- Redes Verticales: se asocian a la cadena de valor. Es decir, cuando proveedores, productos, distribuidores y clientes se unen para actuar en red, la relación entre ellos es totalmente complementaria.

- Redes Territoriales: conformadas por un amplio grupo de actores económicos e institucionales de una misma comunidad.

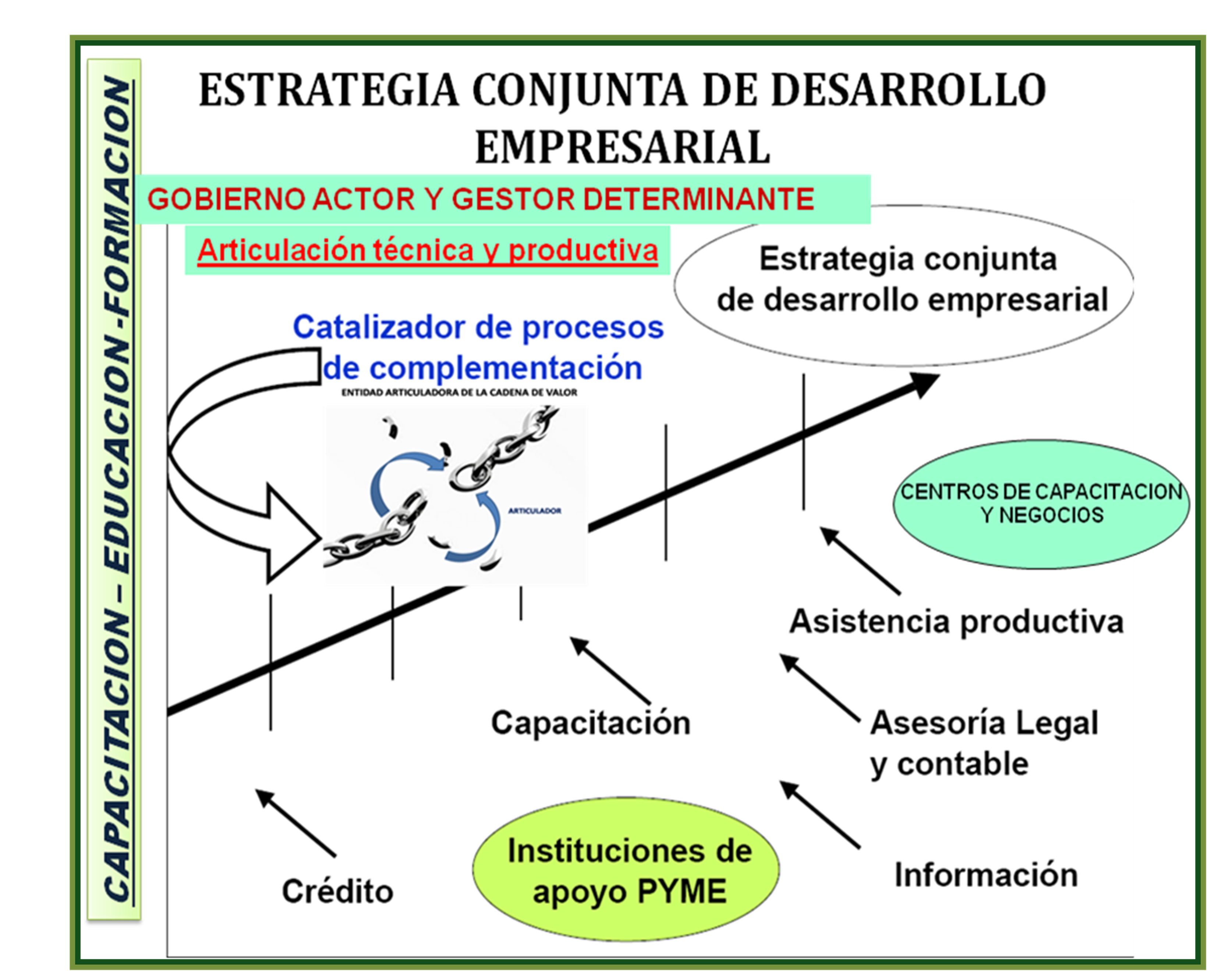

Fomento y desarrollo de redes: El apoyo a las redes empresariales puede ser ofrecido tanto por instituciones públicas como por entidades privadas, con competencias y habilidades específicas y complementarias para el desarrollo de redes. Se está dando hoy en día una creciente participación del sector privado que ha ampliado su cobertura y ha mejorado la eficiencia de las políticas, pero sigue siendo imprescindible la colaboración público-privado. Podemos citar cinco herramientas o servicios de apoyo para el fomento de las redes de empresas: subsidios, créditos con condiciones especiales de acceso a recursos financieros y articulación técnica y productiva. Se entiende por Articulación técnica el conjunto de actividades desarrolladas por una entidad que se denomina el articulador y orientadas a apoyar la generación y consolidación de un proyecto colectivo. En la gráfica siguiente se describe este proceso:

Dentro de esta estrategia es importante destacar el apoyo y participación del sector público en este proceso de desarrollo empresarial colectivo, en especial su papel catalizador y participativo en la creación de las entidades Articuladoras de las redes empresariales o más específicamente de las cadenas de valor y su papel participativo en la creación y gestión de los centros de capacitación y negocios (o también llamados de desarrollo empresarial para las micro, pequeñas y medianas empresas), que en el caso de Bogotá debería pensarse en el impulso de al menos uno de estos centros empresariales en cada una de las localidades de la ciudad.

La administración calificada de las cadenas de valor por las entidades articuladoras, desarrollando proyectos que ayuden a integrar o articular las redes verticales (cadenas) y las redes horizontales, con toda seguridad mejorará enormemente un inicio exitoso, jugando un rol vital en facilitar el manejo de conflictos y la comunicación entre las partes y desarrollando herramientas de apoyo a la gestión de las cadenas (manejo transaccional, de sistemas de información y tecnología, de gestión de recursos, de manejo de las relaciones con los clientes CRM, etc.) que sustentan las actividades primarias y que estarían al servicio de toda la cadena. De igual manera la creación de los centros locales de desarrollo empresarial impulsados desde la iniciativa del gobierno Distrital jugara un papel fundamental en la estrategia de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y en general de la economía popular de la ciudad.

Beneficios de la asociatividad:

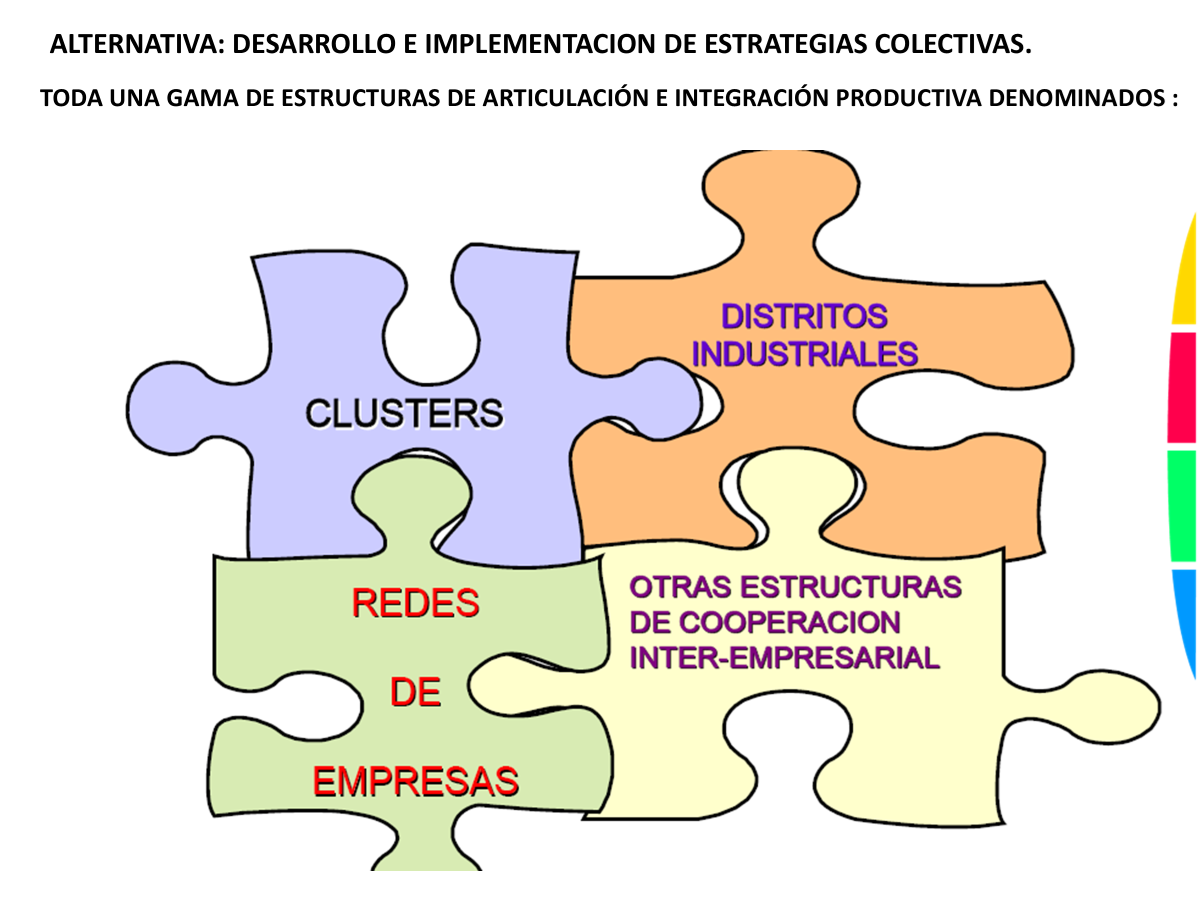

En definitiva, se puede estructurar en el sector de la economía popular urbana toda una gama de estructuras de articulación e integración productiva denominados:

La demanda de la economía pública organizada y su papel en desarrollo de la Economía Popular:

La participación de la microempresas y de las pymes en las compras gubernamentales, estableciendo exclusividad de estas empresas en un porcentaje mínimo de las adquisiciones públicas de bienes, servicios y obras, es un mecanismo poderoso para impulsar y desarrollar la economía popular, como ya se ha demostrado en el Brasil, como se reseña en el siguiente párrafo:

“Según estimaciones del SEBRAE, se prevé que el trato preferencial otorgado a las MPE en materia de compras gubernamentales de los tres niveles de gobierno —incluso de las empresas estatales—, cuyo monto total asciende anualmente a 260.000 millones de reales, se traduciría en un aumento de 34.000 millones de reales anuales de sus ventas al gobierno. Esto supone que la participación de las MPE en el total de compras gubernamentales debería crecer del 17% al 30% en cinco años.

De acuerdo con el SEBRAE, estos 34.000 millones adicionales tendrían el potencial de generar 971.000 nuevos empleos en las MPE, considerando la tasa de 35.000 empleos anuales, mientras que las empresas medianas y grandes crearían apenas 182.000 nuevas ocupaciones (a una tasa de 187.000 empleos anuales)”[13]

_______________________

[1] “La construcción de una economía popular como horizonte para ciudades sin rumbo”. José Luis Coraggio.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] “Bogotá en Cifras edición 2025”. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Observatorio de Desarrollo Económico.

[11] Ibid.

[12] Ripoll, Carlos López Cerdan. FORMACIÓN DE ARTICULADORES EN ““REDES HORIZONTALES””.México, 2008.

[13] Políticas de apoyo a las pymes en América Latina Entre avances innovadores y desafíos institucionales. CEPAL.

Jorge A. Morales R

Foto tomada de: BiblioRed

Deja un comentario