No solo abundan los análisis académicos que abordan las brechas, por sexo, en el mercado laboral, ya sea en temas de ocupación, salarios o desempleo, también abundan las noticias. Es decir, estamos hablando de un tema que, si bien aparece recurrentemente en espacios académicos y cotidianos, todo indica que no amerita acciones a nivel de Estado. Pero como la historia no permite vacíos, lo que estamos viviendo durante esta pandemia y lo que viene en términos de las condiciones laborales de las mujeres, dejará una gran cicatriz en la historia de este país y por supuesto, en nosotras. La actual crisis económica y social a raíz del COVID-19, ha agudizado las desigualdades sociales, llevándose por delante, y como siempre, a los más vulnerables, quienes crisis tras crisis, se hunden cada vez más.

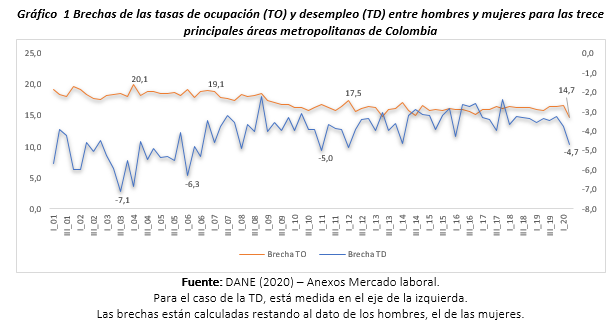

A nivel nacional, la tasa de desempleo femenina históricamente ha estado por encima de la masculina, a tal punto que la brecha, a favor de ellos, en contra de nosotras, señala que el desempleo en las mujeres durante los últimos diez años, se ha ubicado, en promedio, 5 puntos porcentuales por arriba del dato para los hombres. Para el segundo trimestre de 2020, en plena emergencia por la pandemia del COVID-19, se registró una desastrosa ventaja de 7 puntos porcentuales (DANE, 2020); tendencia que, por supuesto, se mantiene para el caso de las trece principales áreas metropolitanas de Colombia.

La condición de las mujeres es aún más crítica cuando se afinan los análisis. Por ejemplo, cuando se consideran variables geográficas como el área metropolitana, incluso la distinción entre zona urbana o rural y ni de que hablar cuando se controla por rangos de edad. Así las cosas, según los datos del último reporte del DANE (2020), para los meses de abril a junio del año en curso, en el área metropolitana de Montería llegaron al desempleo 9% más mujeres que hombres, convirtiéndose en la ciudad que peor lidera esta situación, dentro del conjunto de las trece principales áreas metropolitanas de Colombia. Cali está en tercer lugar, en peor situación que Bogotá y Medellín, registrando una tasa de desempleo femenina de 32,7%. A este nivel, la estrategia comunicativa de ofrecer el dato en brechas o la cifra en bruto, no alivia la situación.

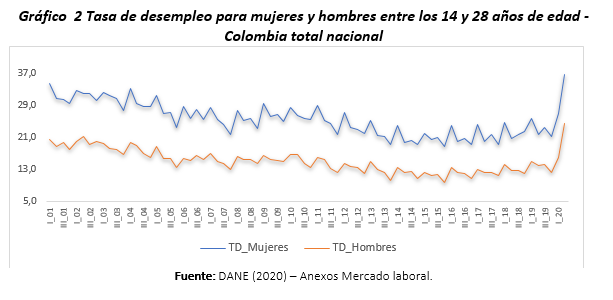

Como tampoco el pensar que las mujeres jóvenes puedan estar en mejores condiciones laborales ya que por su edad, pueden ser más flexibles y adaptarse mejor a estados de precariedad laboral o desempleo. Entre el 2001 y el 2004, el desempleo de las mujeres jóvenes alcanzaba a ser en promedio del 30%, cifra que se distancia, hacia la baja, a la de hoy, en 6 puntos porcentuales: el desempleo de las mujeres jóvenes entre abril y junio de 2020 fue de 36,5%, mostrando un retroceso de lo que se había logrado en casi dos décadas. Cada día es más difícil ignorar que el riesgo de perder la actual generación de jóvenes, en términos de la precariedad tanto en el acceso al mercado de trabajo y como en sus trayectorias laborales, se hace cada vez más inminente. Nuevamente, a pesar de que el tema de la situación laboral de las y los jóvenes ha ganado terreno en las esferas académicas y cotidianas, aún sigue disputando el interés estatal y más acción gubernamental.

Así las cosas, cualquier intento de solución, bajo los mismos esquemas ejecutados en el pasado, para salvar a las mujeres de la precariedad económica que causa el desempleo, carecen de todo sentido. A este punto, ya no se trata de procurar que las mujeres aumentemos nuestros niveles educativos; ya lo hemos hecho y muy poco ha pasado en términos del acceso y posición en el mercado de trabajo, así como en cuestiones salariales. Los hechos y los datos demuestra que aun para los niveles más altos de educación, el desempleo femenino supera al masculino, siendo más dramática la distancia en los casos de la educación a nivel secundaria y media técnica (DANE, 2018).

Tampoco se trata de promocionar programas de formación vocacional que refuercen la segregación hacia ocupaciones feminizadas. Ya, de por sí, el exceso de oferta en ocupaciones donde la participación femenina supera el 80% y que, por lo general, están relacionadas con actividades de baja/mediana cualificación, generalmente en el sector de servicios, ha llevado a desvalorizar la mano de obra femenina, pagando bajos salarios aunado a precarias condiciones de trabajo.

Y mucho menos se trata de flexibilizar aún más las condiciones de trabajo, insistiendo en aquello de disminuir los salarios o de promover la contratación por horas, que en últimas es otra vía para llegar a lo primero.

Estamos frente a una situación completamente desoladora. Cualquier estrategia que hoy se ejecute para favorecer a las mujeres desempleadas o en riesgo de estarlo, no será más que un paño de agua tibia para un problema que tiene tanto de friccional, estructural o cíclico. El desempleo femenino es una problemática con histéresis, endémica, que requiere soluciones de Estado y no contingentes a programas de gobierno.

No se pone en duda que el crecimiento económico puede fomentar la creación de buenos empleos, en la medida que la estructura del país se diversifique y deje de concentrarse en el sector de servicios, que es justo el más afectado por esta pandemia de COVID-19 o en sectores que escasamente generan empleo (minas/energía, financiero). Como tampoco se pone en duda, la apremiante necesidad de la redistribución, pero no solo de los ingresos sino también la de los puestos de trabajo, de tal manera que las mujeres puedan acceder y aumenten su participación en aquellos que demandan personas altamente cualificadas, intensivos en mano de obra profesional y que, si se lee en retrospectiva, implica que las mujeres se hagan a profesiones que las alejen de ocupaciones que ya han saturado y que todos ya conocemos muy bien.

Diana Marcela Jiménez Restrepo, Economista, Universidad del Valle.

Foto tomada de: ELTIEMPO.COM

Deja un comentario