En el panorama mundial se han desatado procesos de definición de poderes y hegemonías en los que ocupan el primer plano las guerras, el control geopolítico de mercados, países y de recursos. La crisis climática quiere ser retirada de la agenda por el actual gobierno de los Estados Unidos y la transición energética, para grandes conglomerados, quiere convertirse en nuevos negocios, que complementen fuentes de energía y formas de extractivismo verde. En medio de eso se vuelve a la discusión sobre el papel que puede cumplir Colombia y América Latina y es en donde recobra importancia colocar la agenda amazónica – andina como la prioridad de la política de acción climática y de la transición. Si se piensa en afrontar los problemas asociados al calentamiento global tomando como trazador los aportes de los países al crecimiento de los gases de efecto invernadero, hay que reconocer que Colombia tiene un papel marginal, en especial en lo que se refiere a energía fósil. Es mayor su peso por impacto de la deforestación y praderización ganadera en la Amazonía y por la posibilidad de actuar en conjunto con los países de la cuenca y los andinos que están directamente relacionados con sus ciclos y ecosistemas. De aquí la importancia de renovar la agenda amazónica – andina y lograr niveles superiores de colaboración y de incidencia en los escenarios internacionales. Entre los puntos emergentes para esa agenda están los que entrelazan acción climática, minerales críticos y de tierras raras, seguridad energética, conservación y ecodesarrollo, derechos de los pueblos indígenas y de comunidades campesinas, acumulado de inteligencia y computación, nuevas industrias y economías inteligentes, derechos humanos, no violencia y paz.

1. Un paso adelante y dos atrás…

Por estos días está en venta el libro titulado ¿Por qué no queremos salvar el mundo? del internacionalista argentino Federico Merke (Merke, 2025). Después de un serio inventario de intereses en pugna en el mundo y en los países con mayor responsabilidad en la crisis climática – mejor llamada ecológica o socioecológica – nos lleva a una gran conclusión: En la ruta actual de los gobiernos, sin decisiones urgentes de colaboración y crecientes conflictos geopolíticos, se alejan las respuestas a la crisis climática que amenaza a todos; lo que está en cuestión es la incapacidad del capitalismo para autoreformarse y cambiar el paradigma de crecimiento y consumo por uno de prioridad al bienestar general y a la colaboración multinacional. Merke muestra en cada región y en el planeta la contraofensiva de los poderes amarrados al interés de la energía fósil que están aliados con las corporaciones que controlan el complejo militar y el poder.

Los analistas de varios continentes coinciden en que los problemas de la crisis climática y la transición energética han pasado a segundo plano en Estados Unidos y está pasando lo mismo en Europa: la prioridad para ellos está en los asuntos de seguridad, guerras, disputa por recursos y contención de la migración. Mientras tanto en Asia, incluido China, continúa creciendo el consumo fósil, especialmente de carbón, combinado con el impulso extraordinario de las energías renovables. En suma, en 2024 y 2025 se debilitan los compromisos nacionales para lograr frenar el calentamiento global y se aleja la fecha para cumplir las metas establecidas en el Acuerdo de Paris de 2015.

Según la Agencia Internacional de Energía, en un informe reciente llamado Tiempos turbulentos del petróleo (AIE,2025), la palabra clave en las proyecciones para lo que resta de la década es “incertidumbre” y, con todo, la demanda de petróleo seguirá creciendo en las principales economías, incluida China, India y Estados Unidos. No faltan los reacomodos de los productores y de los precios de los combustibles de origen fósil, al ritmo de los bombardeos, bloqueos y nacionalismos imperiales.

También están negociaciones como la que le impuso Trump a Europa que, a cambio del gas barato que compraba a Rusia, se compromete a comprar gas natural licuado, petróleo y otros derivados por valor de 750.000 millones de dólares a las grandes compañías estadounidenses expertas en fracking.

“Se prevé que la demanda mundial de petróleo aumente en 2,5 mb/d entre 2024 y 2030, alcanzando una meseta en torno a los 105,5 mb/d para finales de la década. Sin embargo, el crecimiento anual se desacelera de aproximadamente 700 mb/d en 2025 y 2026 a apenas un mínimo en los próximos años, con una ligera disminución prevista en 2030, según las políticas actuales y las tendencias del mercado” (IEA,2025).

En otras palabras, en estas décadas seguirán creciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, por crecimiento acumulado del consumo de petróleo y carbón y existe la probabilidad, salvo todas las incertidumbres, de que en la próxima década se estabilice la curva total de producción de energía fósil, con pendiente positiva decreciente, a condición de que continúen creciendo a mayor aceleración la oferta de energía renovable, incluidas solar, eólica, nuclear, de biomasa y otras.

Aunque no es preocupación de la Agencia Internacional de Energía, hay que agregar que no se anuncian cambios radicales en cuanto a frenar la deforestación y el cambio de uso del suelo que contribuyen en cerca de la tercera parte de las emisiones de GEI. Por el contrario, los incendios han aumentado en la Amazonía, en los bosques de EE. UU y Europa y la recuperación o renovación de bosques y de sus ecosistemas es cada vez más deficitaria. El año 2024 está calificado como el más caliente en muchas décadas y el de picos más altos en incendios que elevaron a cuatro millones las hectáreas de bosques quemados en la Amazonía.

Si siguen las tendencias y disputas de poder, entre 2030 y 2035 en lugar de haber logrado detener el aumento del calentamiento global medio en 1,5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial, estaremos superando 2,0 grados con océanos más calientes que eso, con más rápida destrucción de glaciares, cambio de los circuitos hídricos y todas las catástrofes humanas, biodiversas y climáticas desatadas a los extremos.

2. En Colombia el fósil no deja ver el bosque…

La política ambiental y de transición energética de Colombia está alineada con los convenios internacionales y recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos IPPC. Desde 2015 hacia adelante se han venido adecuando leyes y todo tipo de regulaciones en el lenguaje y metas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Convenio de París (2015).

La novedad con el gobierno de Gustavo Petro ha sido la intención de poner a Colombia a la cabeza de las exigencias de la descarbonización y de los objetivos de defensa de la selva y de la biodiversidad. Y con esa carta de presentación se ha hecho notoria la voz de Colombia en los escenarios internacionales, cumbres, COPs, foros y declaraciones con aliados.

Colombia ha anunciado, con mucho entusiasmo y poco realismo, la suspensión de nuevos contratos de exploración hidrocarburífera y la intención de una transición acelerada, con plazos menores que los que se han impuesto las potencias contaminantes y países de la región como Brasil y México. La política pública tiene extraordinarias elaboraciones que están en leyes, en el Plan de Desarrollo 2022 – 2026, el Plan Energético Nacional 2022 -2052 (UMPE, 2025) y documentos técnicos como la Hoja de ruta para la transición energética (DNP, 2025) y otros de planeación nacional de directrices para una economía baja en carbono (DNP, 2024).

En este artículo parto del reconocimiento a todos esos aportes y al objetivo general de responder a los retos de la crisis socio ecológica y ambiental global con sus expresiones en Colombia. Y al mismo tiempo llamo la atención en la necesidad de ubicar adecuadamente el lugar que se tiene en el escenario mundial del calentamiento global. Y esto nos lleva a ver el contraste entre los discursos y compromisos de descarbonización de la economía local y las cifras reales de posible aporte en cuanto a reducción de emisiones de CO2 o del total de gases de efecto invernadero.

La contribución de Colombia al calentamiento global y a la crisis sociológica es un asunto marginal. Se habla mucho de las emisiones por la energía de origen fósil que, en la matriz interna, en 2024 estaban en segundo plano (31%) y menos de las que proceden de la deforestación y de los cambios de uso del suelo (59%) en donde debe estar el centro de la estrategia (IDEAM, 2023). Si se añaden las exportaciones de petróleo y carbón la contribución de las emisiones desde fuente de energía fósil sube al 50% en la matriz interna.

En 2023, las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Colombia ascendieron a 261.883 megatoneladas de CO₂ equivalentes, lo que representa el 0,474% del total mundial (ClimateChangeTracker, 2025) Si se hace la discriminación según la fuente de esa emisión se tiene que el petróleo, gas y carbón aportan 0,26% del total de GEI.

Siendo tan pequeño el aporte de Colombia al cambio climático y también las alternativas cuantitativas que puede ofrecer a la crisis planetaria, hay algunos asuntos en los cuales la incidencia puede ser notable, y entre ellas en primer lugar la articulación andino-amazónica para estrategias conjuntas y el impacto de la disminución de la oferta de carbón.

En 2024, Colombia exportó más de 64 millones de toneladas de carbón, incluyendo carbón térmico y coque, lo que representa un aumento del 7.5% en volumen a pesar de una disminución en el valor de las exportaciones. (Portafolio, 2025). Esto equivale al 0,7% del total de los 8.770 millones de toneladas de carbón que fueron demandadas en el mundo en ese año (IEA, Global coal demand, 2025).

Pero esta contribución al consumo de carbón se torna significativa si se tiene en cuenta que Colombia está entre los 5 países de mayor exportación en el mundo con 6% de participación en el total destinadas sobre todo a China, India y Turquía, con notable caída de la demanda en Europa. En ese paquete han estado las ahora prohibidas exportaciones a Israel desde las minas de Cerrejón – Glencore en La Guajira y la de Drummond en Cesar.

La vertical caída de las exportaciones a Europa y la competencia por el mercado asiático con empresas instaladas en Australia y Sudáfrica, han colocado en desventaja a la Glencore que tiene que asumir altos costos de transporte y ciclos de precios bajos. Esto más las restricciones por políticas de descarbonización del gobierno colombiano, ha llevado a anunciar la reducción al 50% de la producción en Cerrejón en este y en los años inmediatos. En este evento, el aporte al total de la producción mundial de carbón pasaría a ser 0,4% o incluso menos si al tiempo se presenta un aumento de las toneladas de carbón en los países de mayor peso que siguen ampliando esta minería en términos absolutos.

En petróleo la situación es similar con una contribución de 0,95% de la producción mundial, de las cuales las ¾ partes se dedican a las exportaciones.

En total, el consumo interno más las exportaciones contribuyen alrededor del 0,15% de las emisiones planetarias anuales de CO2 (e) (EDGAR, 2023). Para lo que resta de esta década y parte de la otra se han hecho proyecciones de producción entre 750.000 y 780.000 barriles por día teniendo en cuenta que en 2025 se han estimado en 7 años las reservas, sin incluir la producción de Ecopetrol en Estados Unidos y Brasil (Minenergia, 2025). La producción de crudo se ha situado alrededor de 774.000 bd en 2023, 787.000 bd en 2024 y se proyecta un promedio de 750.000 bd en 2025 (AIE, 2024), con oscilaciones que pueden ser de incremento positivo a corto plazo, pero con tendencia negativa hacia la próxima década.

Las reservas de gas están en aproximadamente 6 años sin perspectiva de aumento al ritmo de la demanda, lo que indica que aumentaran las importaciones en los próximos años. Solo en los años cuarenta se podría tener una curva decreciente de producción y consumo de gas, a condición de una sustitución vertiginosa por energías limpias en la industria, termoeléctricas y el consumo doméstico en más de 10 millones de hogares. El impulso a las energías renovables es y será un imperativo para Colombia en el escenario mundial, pero el impacto en disminución de emisiones por reducción del consumo de gas es pequeño. Si en 2023 la contribución del gas a las emisiones globales de GEI era inferior al 0,06%, en los escenarios previstos por el DNP y en la Ruta hasta el 2050, se mantiene en cifras cercanas e incluso un poco mayores (DNP, 2025).

El panorama del impacto de las emisiones de GEI asociadas al consumo de gas en Colombia, e incluso el lugar marginal del petróleo, indican que si se trata de incidir en el cambio climático, el esfuerzo mayor de Colombia no es cuantitativo en reducción de producción de energía de origen fósil. Puede ser de mayor impacto reducir emisiones asociadas a la deforestación y cambio de uso del suelo, al tiempo que se avanza en la superación del modelo extractivista, con transformaciones en la economía que den prioridad a la industrialización, electrificación y a la incorporación de tecnologías recurriendo cada vez más a energías basadas en fuentes renovables.

En este terreno de desfosilización de las economías, Colombia puede tener un papel si actúa de común acuerdo con los países latinoamericanos productores de petróleo y gas, en especial con Brasil, Argentina, Venezuela, México y ahora Guyana. Hasta ahora ha sido difícil encontrar acuerdos con implicaciones en la situación de cada país. Todos estos países tienen planes de expansión petrolera y Brasil se ubica entre los principales emisores de GEI del mundo, al lado de China, India y Estados Unidos. México ha definido un plan de fortalecimiento de PEMEX hasta 2050, Guayana francesa plantea triplicar la producción de crudo antes de 2030 y Argentina se propone superar el millón de barriles diarios.

En medio de las diferencias en políticas internas, en diversos escenarios internacionales se han presentado acercamientos de los gobiernos latinoamericanos en propuestas que no tocan los planes de cada país en materia de petróleo y gas; esa convergencia habla de mayor exigibilidad en el cumplimiento de compromisos internacionales de responsabilidad diferenciada y en la adopción de mecanismos financieros fuertes para que se cumplan las metas del acuerdo de París (2025).

3. El centro de la estrategia de acción climática de Colombia está en los sumideros y en primer lugar en la Amazonía

Se ha repetido que en la matriz energética de Colombia las mayores emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a la agricultura y a la deforestación. Según el inventario nacional de esas emisiones “El 34,49 % de las emisiones netas se generan en el sector de LULUCF; el 32,71 %, en energía, y el 20,69 %, en agricultura, tal como se observa en la figura. Estas, en su mayoría, son emisiones de CO2 y CH4” (INGEI, 2025). Esto significa que la agricultura más el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, suman 55,2% del total de las emisiones y la energía fósil el 21%% teniendo en cuenta el aporte de las hidroeléctricas y renovables.

Estas cifras han cambiado poco en los últimos años, con leve tendencia a la baja por la disminución de consumo de carbón y ascenso de la energía fotovoltaica que ha tenido contrapeso por el crecimiento en la producción y consumo de petróleo y gas y el atraso en el arranque de la producción de energía eólica. En las cuentas planetarias el sector LULUCF y agricultura aportan desde Colombia 0,2% del total de las emisiones de GEI.

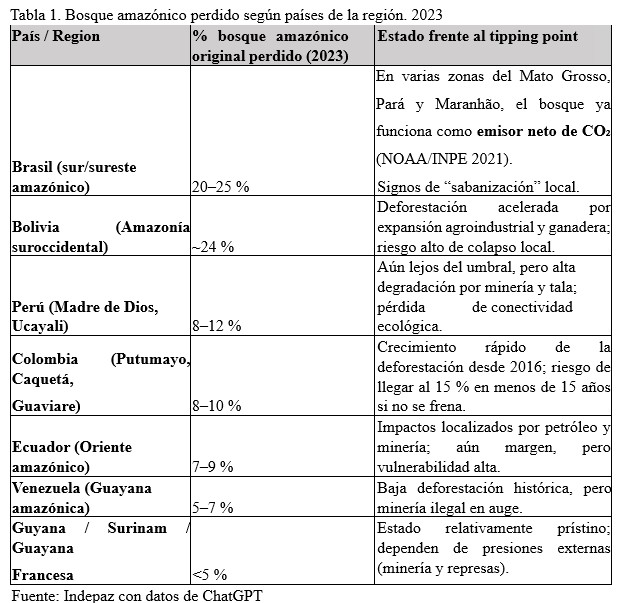

El panorama de la Amazonía es crítico no obstante los esfuerzos de conservación y en la retórica de economías sostenibles que han hecho algunos países. La deforestación ha llevado a la desaparición del 18% del bioma de la cuenca, con graves consecuencias sobre todo en la Amazonía oriental de Brasil en donde en regiones enteras ha pasado a ser negativo el saldo entre absorción de CO2, almacenamiento de carbono y, de otra parte, las emisiones por deforestación, degradación e incendios.

La deforestación al ritmo que ha venido ocurriendo, no obstante, la disminución anual en los últimos años lleva a corto plazo a un punto de inflexión que es crítico en regiones del Brasil. Los científicos estiman que al pasar 25% en deforestación y degradación, incluidos los incendios, se acelera la transformación de la selva en sábanas, praderas y mayor extensión dedicada a ganadería, cultivos agroindustriales, minería y otras formas de extractivismo.

Mapa 1. Deforestación e incendios en la Amazonía, 2024

Fuente: ChatGPT

Ese punto de inflexión está cerca no solo para Brasil sino también para Bolivia, con alertas para todos los países. Algunos expertos dicen que con las tasas actuales, el umbral para toda la cuenca podría alcanzarse hacia 2035 (Nobre, 2021). El IPCC (2024), tiene un diagnóstico distinto pues no habla de colapso general sino de posibilidad de que al pasar de 25% la destrucción de la selva se llegue en regiones a una situación de daño irreversible con creciente transformación en sabana y pérdida de la biodiversidad (Flores, 2024)

Según Global Carbon Project (Project, 2021), las emisiones netas de la Amazonía brasileña entre 2010 y 2019 pasaron de ser un sumidero de -0,4 GtCO₂/año a convertirse en una fuente neta de +0,3 GtCO₂/año, debido a la deforestación y degradación. La situación se ha deteriorado aceleradamente entre 2018 y 2025 llevando a que se pierda cada año más capacidad como sumidero. Aunque la situación de pérdida de capacidad de absorción es distinta según regiones en Brasil y entre países, hay un efecto en el conjunto pues se afectan todas las interacciones, como los circuitos hídricos, los encadenamientos de biodiversidad, los suelos y los ecosistemas sumergidos y subterráneos.

El efecto más conocido es la disminución de la huella hídrica, tanto la de lluvia, como la del caudal de los ríos de la cuenca y del gran amazonas. La pérdida de bosque primario conduce a la disminución de la evapotranspiración y también a la disminución de la capacidad de la bomba biótica de dinamizar los llamados ríos voladores. La cantidad de agua evaporada en el Atlántico y transportada por los vientos alisios para que se integre con la evapotranspiración amazónica, depende de la conservación de la selva y sus ecosistemas. Los cambios de presión asociados a la evaporación y efectos de la fotosíntesis son el motor de los ríos voladores y del ciclo del agua que se retroalimenta con las aguas subterráneas y superficiales. Toda la biodiversidad de la selva, incluida la del subsuelo, está imbricada con esa dinámica hídrica. A esto no escapa ninguna forma de vida ni rincón alguno en la Amazonía y en los Andes.

Ya es visible el impacto del cambio hídrico por el aumento de temperatura y duración en las temporadas más secas en la Amazonía. Según el citado Carlos Nobre (2025), en estas temporadas la evaporación de la selva es menor y además aumentan la tala y los incendios. La huella hídrica se altera, tanto por la menor lluvia como por menor carga en humedales, en el subsuelo y caudal de los ríos. Las variaciones climáticas como resultado de las emisiones de GEI en Norteamérica, Europa, China y el mismo Brasil, impactan a todos los ecosistemas y en particular a los sumideros de carbono incluida la Amazonía. En esta interacción/retroactiva, la pérdida del bioma amazónico debilita no solo la evapotranspiración sino a la bomba biótica y la capacidad del sistema de generar ríos voladores atrayendo las nubes que se forman con la evaporación del océano (González P, 2024).

Colombia está en una posición favorable para promover acuerdos entre los países amazónicos, a nivel de gobiernos y de organizaciones de la sociedad civil. Colombia tiene el 7% del total de los 7,5 millones de Km2 de toda la Amazonía y ello equivale al 42% de su territorio continental. Esa Amazonía significa el 40% de la superficie de América del Sur y determina también los ecosistemas de los Andes y los circuitos hídricos de todo el subcontinente, incluyendo el 20% del agua dulce superficial del planeta y más del 10% de la biodiversidad (RAISG, 2024).

A diferencia de Brasil y Bolivia en donde grandes regiones está al borde del punto de inflexión, en Colombia el arco de deforestación se ha ubicado en una franja de la amazonia occidental y hay posibilidad de radicalizar medidas de conservación y cohabitación inteligente con la naturaleza en el 90% de la Amazonía Colombiana.

Se puede destacar que, una de las mayores fortalezas para una estrategia de defensa de la Amazonía es la permanencia de la propiedad colectiva y de la identificación de casi toda esta selva como bien común de la sociedad como Zona de Reserva Forestal. Se superponen 65 territorios de pueblos indígenas, con cerca de 25 millones de hectáreas, y terrenos de propiedad pública para cubrir más de 42 millones de hectáreas atravesadas por grandes ríos y una densa red de afluentes.

Por otro lado, la mayor debilidad para la defensa de la Amazonía en Colombia está en la disputa violenta y armada de los territorios colectivos y públicos por parte de agentes del modelo extractivista de recursos y del acaparamiento de tierras. La incorporación plena a la nación y al Estado Social de Derecho es una tarea pendiente en vastos sectores de la Amazonía; desde los tiempos de la colonia, pasando por varias vorágines de extractivismo depredador, lo que ha controlado el territorio son poderes de hecho sustentados en armas privadas y de grupos armados ilegales.

Esas tensiones entre medidas protectoras y fuerzas depredadoras han marcado el aumento progresivo de la deforestación y de la praderización para llegar a un acumulado de 2,2 millones de hectáreas en 2024. De ese total, cerca de 950.000 has corresponden a los años 2017 a 2025 que siguieron al acuerdo de paz con las FARC EP (González, 2024)

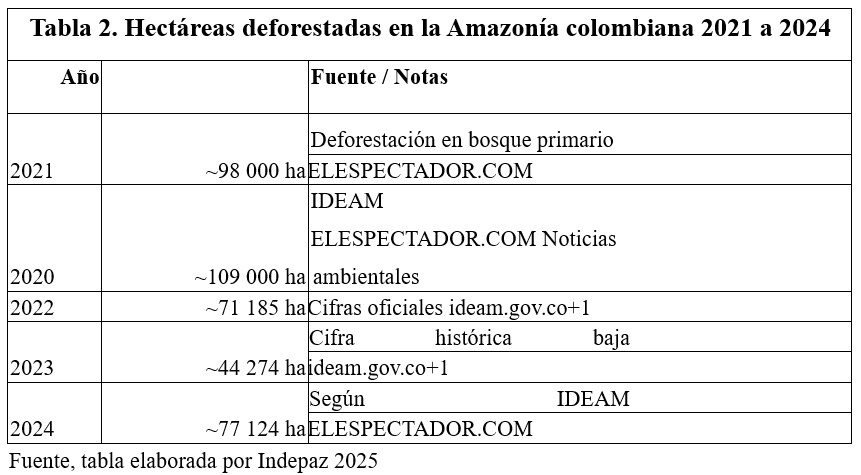

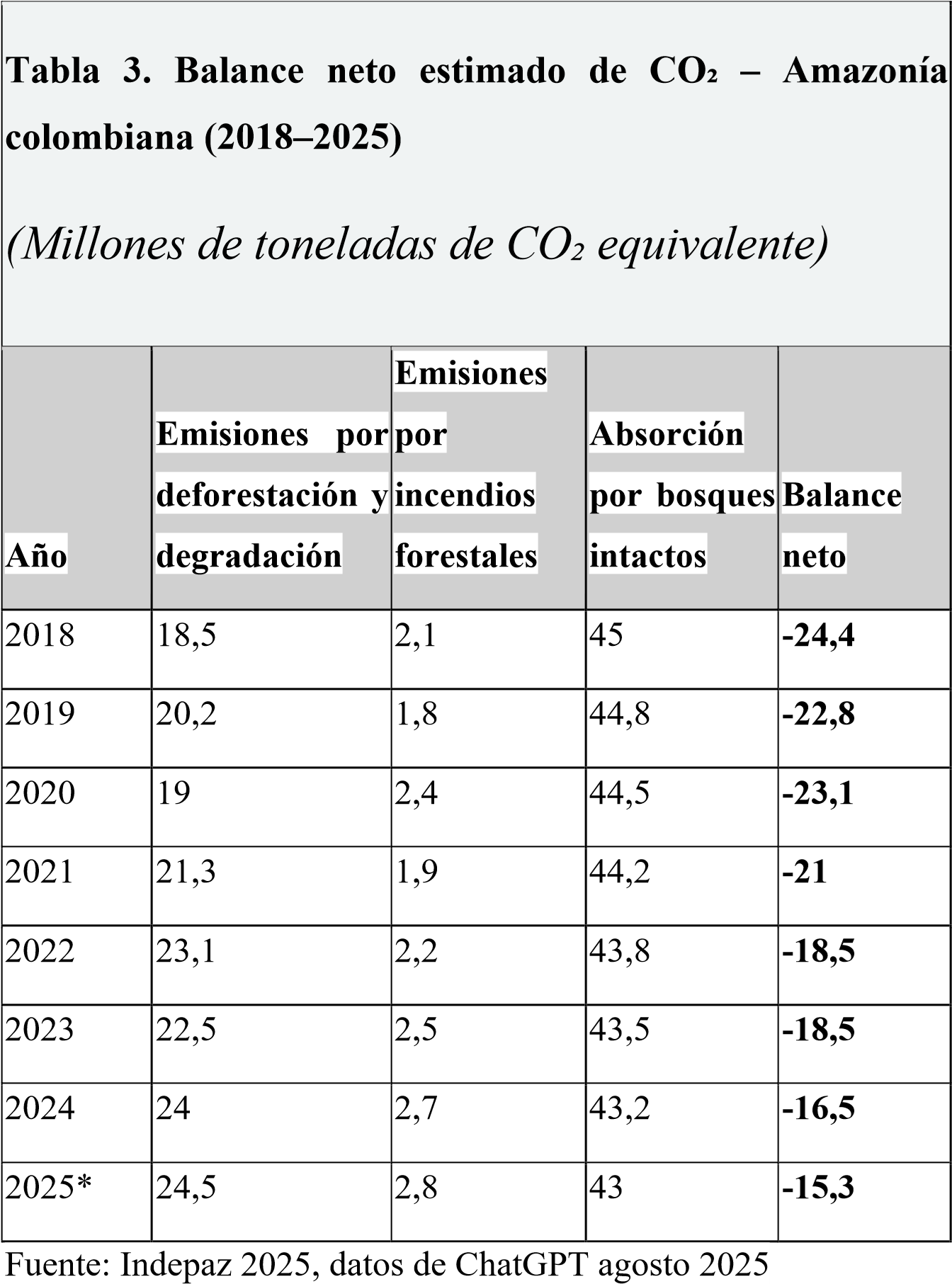

Estas cifras se traducen en un aumento de las emisiones anuales de CO2 (e) y en reducción de la capacidad neta de la Amazonía colombiana como sumidero. Entre 2028 y 2024 las emisiones por deforestación e incendios aumentaron alrededor del 30% y la absorción neta se redujo de 24,4 millones de toneladas de CO2(e) a 15,3 MT.

Otra lectura muestra la disminución de las hectáreas deforestadas anualmente desde 2022 a 2024. Entre 2017 y 2021 la deforestación anual estuvo por encima de 120.000 al año, con cifra récord de 178.000 en 2018. En los años siguientes es notable la disminución, lo que indica un impacto positivo de las políticas públicas y también de las inestables conversaciones de paz. También se observa que desde 2022 el freno a la deforestación ha estabilizado las emisiones y la capacidad de absorción de los bosques intactos.

Esta realidad justifica todo el énfasis que se ha dado a las estrategias de conservación de los bosques y de la diversidad, de los sumideros de carbono en manglares, páramos y humedales, además de la recuperación forestal y de ecosistemas acompañada de ordenamiento territorial y promoción de economías ecosostenibles sustentadas en los pueblos indígenas, pequeños productores y pobladores ecológicos.

En el plan de desarrollo 2022-2026 (DNP, 2023) (PND, se definió que la columna vertebral de la política pública de inversión sería el ordenamiento territorial alrededor del agua y se establecieron las líneas estratégicas para un desarrollo económico sostenible. Se ubicó como asunto clave ante la crisis climática socioecológica la promoción de planes para la revitalización de la selva, la bioeconomía, dando especial importancia a la Amazonía. Pero de la teoría a la práctica se han presentado dificultades, en especial por las dinámicas de violencia, la dificultad de implementación de la agenda ambiental en las mesas de negociación con grupos armados, la debilidad institucional y la inercia del extractivismo legal e ilegal.

4. Puntos para la agenda amazónica

Si Colombia quiere aportar de manera trascendental a la acción climática debe promover transformaciones reales en la Amazonía para hablar con autoridad desde su experiencia en los escenarios latinoamericanos y andino amazónicos. No puede olvidarse que la gran estrategia es la acción conjunta andino amazónica a riesgo de grandes contradicciones entre los países de la subregión y de la debilidad de políticas nacionales aisladas y declarativas.

El peso de Brasil, que tiene el 60% del territorio amazónico y el 70% de la población de toda la cuenca, indica que sin una acción conjunta con su gobierno no se logran negociaciones importantes con las potencias contaminantes que determinan el desorden mundial. Perú tiene el 60% de su territorio en la Amazonía con 20% del total de la población. La interrelación multisistémica andino amazónica obliga a tener acuerdos fundamentales si se quiere una política que incida en las variables importantes del cambio climático y socio ecológico, si se quiere llegar a convenios efectivos, vinculantes para una política planetaria.

El gobierno de Lula en Brasil se ha propuesto revertir la política permisiva de Bolsonaro y su impulso a la ocupación de la Amazonía con megaproyectos. Parte de esa estrategia ha sido el anuncio de “un programa de financiación de 2.000 millones de dólares para reforestar hasta un millón de hectáreas de tierras degradadas” (Times, 2025). La ministra de Ambiente Marina Silva (Worland, 2025) está comprometida con esta política que considera aún insuficiente. En 2023 se presentó una importante caída del 50% de la deforestación comparada con 2022, pero en 2024 de nuevo se disparó a cifras superiores a 4 millones de hectáreas que se suman con casi 2 millones de hectáreas de selva destruida ese año en los incendios.

Las conversaciones hacia la COP30 que se realizará en Belem de Pará en noviembre de 2025, son una buena oportunidad para renovar la agenda latinoamericana y andino amazónica.

Los fondos verdes y la responsabilidad de las potencias contaminantes

Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula han propuesto alternativas para cubrir las exigencias financieras de la acción climática, entre ellas la renegociación de la deuda externa de los países del Sur, de modo que se puedan destinar recursos a la mitigación y adaptación. También se han formulado propuestas para la financiación y manejo del Fondo Verde del Clima y otros fondos promovidos en línea con la Convención Mundial del Cambio Climático y los acuerdos de Kioto y París.

El retiro de Estados Unidos de los compromisos de la CMNUCC deja un hueco grande en la búsqueda de los objetivos frente a la crisis climática global y le traslada gran responsabilidad a los países de los BRICs y a Europa. No puede olvidarse que la suerte de los océanos y de los sumideros y biodiversidad continental está ligada a la aplicación efectiva del principio de responsabilidad compartida diferenciada que obliga a las potencias contaminantes a pagar la deuda con la humanidad por el daño causado para beneficio de su industrialización y expansión de su poderío.

La real aplicación de este principio de responsabilidad diferenciada debe reflejarse en los aportes a los fondos para la reparación, mitigación y adaptación y en el criterio de traslado incondicional de recursos económicos, científicos y tecnológicos desde las potencias contaminantes a los países subordinados por el colonialismo y las diversas formas de dominio y explotación.

Algunas propuestas indicativas de un posible camino se están proponiendo hacia la COP30, como el Fondo para Bosques Tropicales de US$125 mil millones que anima Brasil ((TFFF, 2025). Se estima que la Amazonía requiere una parte importante del Fondo Verde del Clima, con los compromisos de las potencias contaminantes de llegar a 300.000 millones de dólares de inversión anual. Se espera que en la COP30, ahora sin Estados Unidos, China, Rusia y los países europeos ajusten sus compromisos y se definan nuevas reglas para que sea efectivo ese fondo de pago incondicional por daños y apoyo a la mitigación y adaptación en los países del sur.

Este tema de la responsabilidad por el daño ecológico y el calentamiento global ha sido discutido y evadido en los escenarios internacionales incluidas las COP.

El argumento de Estados Unidos para evadir este asunto, desde la conferencia de París en 2015 ha sido el cambio en el ranking de emisiones que ha llevado a los primeros lugares a China, Estados Unidos, Rusia, India, Brasil, Indonesia, Irán y otros de las llamadas economías emergentes. En 2025, según Climate Trace, estas economías suman 45% del total de emisiones de CO2. Esta realidad obliga a distinguir la responsabilidad histórica y la responsabilidad actual y hacia adelante en el siglo XXI. En el acumulado histórico que suma emisiones desde la revolución industrial (1850) a la actualidad, el 80% de las emisiones fueron de responsabilidad de Estados Unidos, los países europeos y Japón. La cifra es de 70% si se acumulan las emisiones de estas potencias contaminantes desde 1950 (GPosso, 2024).

Lo pertinente es que se elabore un indicador combinado con proyecciones al menos a 2070 y se establezca un impuesto (TXCO2 y TXCH4)) proporcional al aporte a la contaminación por emisión de GAI: se fortalecería el Fondo Verde o se conformaría un fondo especial con los impuestos por GEI gobernado sin dominio de las potencias contaminantes ni de los bancos multilaterales controlados por Estados Unidos.

En lo que se refiere a la Amazonía, además del lugar especial que debería tener en el destino de los fondos verdes o del clima, es necesario que se precisen los estudios sobre la regulación necesaria para que el uso del territorio y la explotación de recursos se ajuste al imperativo regional y del conjunto de la humanidad de preservar su función ecológica y social.

Instancias como la del Tratado de Cooperación Amazónico (OTCA), la CELAC y la misma OEA, pueden ayudar a cuantificar el valor presente de la limitación de crecimiento económico en la Amazonía para no acercarse al punto de inflexión por el cambio del uso del suelo, aportes en industrialización urbana y agrícola, hidroeléctricas, explotación maderera, de la biodiversidad, hidrocarburos y minerales.

No se trata solo de regular para limitar el crecimiento de economías industriales y su explotación de recursos sino también de calcular los costos de un esfuerzo extraordinario de recuperación forestal y de la meta de cero deforestaciones netas anuales.

Amazonía con gente

No puede olvidarse que la selva Amazónica es el hábitat de 50 millones de personas, de ellas 3 millones de indígenas, de 420 tribus, 60 en aislamiento; también se cuentan 20 millones de habitantes urbanos y productores rurales de diversas olas de colonización (Amazonia2030, 2024). Esta realidad indica que no tienen sentido las alternativas de los paisajistas sin gente que solo ven árboles y biodiversidad no humana. Una variante de ese paisajismo sin gente acepta en el mejor de los casos considerar a los pueblos originarios indígenas como parte de los ecosistemas amazónicos. No ofrecen opciones a los campesinos y pequeños productores, ni a los habitantes urbanos.

De otro lado, una respuesta a la dinámica de poblamiento de la Amazonía tiene en cuenta el impacto creciente de la economía extractivista, de la ganadería y los macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. Frente a estas economías hay algunos lineamientos comunes a los diferentes países, pero son inestables de gobierno a gobierno y están sometidos al poderío de las corporaciones y grandes acaparadores de tierras y otros recursos.

En Colombia por ejemplo se cuenta con la reglamentación de las Zonas de Reserva Forestal que limita macroproyectos y define derechos territoriales campesinos. El gobierno actual de Gustavo Petro ha prohibido la deforestación y también las nuevas inversiones mineras y de hidrocarburos en la selva amazónica. Pero esta orientación choca con la oposición a convertirla en mandato constitucional que ha llevado a la derrota en el Congreso de la República del proyecto de acto legislativo que quiere darle carácter permanente. En contraste, el actual mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol (ANH, 2025) muestra la intensa actividad petrolera y de proyectos de exploración en las regiones amazónicas de Putumayo y parte de Caquetá.

También se ha avanzado en reconocimiento a derechos campesinos en cohabitación con zonas protegidas. Parte de ese avance ha sido el impulso a Zonas de Reserva Campesina como figura para fortalecer planes de desarrollo sostenible orientados a garantizar un mejor vivir para los pequeños campesinos y a cerrar la frontera agrícola conteniendo la deforestación y las economías depredadoras y encadenadas al narcotráfico. Otras figuras son los territorios agroalimentarios y convenios agroforestales y de conservación en zonas de reserva forestal, lo mismo que titulación y formalización de tierras en áreas antiguamente sustraídas y de antigua colonización en el arco amazónico occidental (Gonzáles yOrduz, 2024).

En los otros países amazónicos no se habla de prohibición sino de regulación para que se sigan disposiciones ambientales en explotaciones “sostenibles”. El gobierno de Lula mantiene la tesis de utilizar explotaciones estratégicas en la Amazonía incluyendo el destino de utilidades para el impulso de una transición limpia. “André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, defiende que la explotación petrolera puede coexistir con los compromisos climáticos, argumentando que los ingresos del petróleo servirán para financiar la protección forestal y proyectos de energía limpia (Financian Times, 2025). Esta política ha sido radicalmente confrontada por las organizaciones indígenas y ONGs ambientalistas: El “G9 de la Amazonía Indígena”, conformado por organizaciones originarias de nueve países, declaró que el discurso de financiar la transición energética con ingresos petroleros amazónicos es “escandalosamente cínico” (Portafolio, 2024). Demandan financiamiento directo a sus territorios, protección legal y liderar las políticas climáticas.

Se pueden relatar debates similares en Bolivia, Perú y Ecuador, incluyendo el que hizo Rafael

Correa cuando como presidente dijo en 2010 que procedía con los proyectos petroleros en la Amazonía en tanto los países del norte capitalista no aceptaron asumir los costos de oportunidad y el canje de conservación por deuda o por bonos de carbono redimibles.

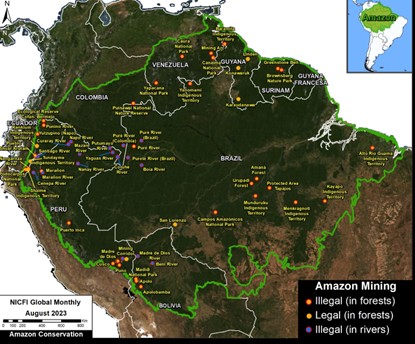

La ola de los minerales críticos y de tierras raras

Los conflictos por la minería en la Amazonía suman los intereses e impactos de la minería de oro y de otros insumos para la industrialización y urbanización con los de la transición tecnológica y de la energía. Por esta confluencia en la disputa por territorios se ha puesto en el orden del día la definición de políticas comunes en la región que atienden a una realidad de proyectos mineros en su mayoría ilegales. Se estima que más del 75% es minería ilegal con grandes inversiones, muchas de ellas en territorios indígenas. Se estima que más del 10% de la deforestación en Brasil, Guyana y Venezuela está relacionada con la minería ilegal y con concesiones que abarcan cerca del 18% de la cuenca amazónica. En Colombia la minería del oro ha venido degradando bosques y contaminando con mercurio y cianuro grandes ríos como el Putumayo, Caquetá en el arco amazónico occidental y en forma grave en las riberas fronterizas con Venezuela, Perú y Brasil (FCDS, 2025).

Estudios recientes indican que del oro extraído de manera ilegal corresponde al 90 % en Venezuela, el 80 % en Colombia, el 77 % en Ecuador, el 30 % en Bolivia y el 28 % en Perú (OTCA, 2023)

Para el caso del bioma amazónico, existen 29 mil 903 títulos mineros distribuidos entre Venezuela, Colombia, Brasil, Perú y Ecuador siendo el oro, la plata, el cobre, el zinc, coltán, diamantes, hierro, piedra caliza, yeso, potasa y rocas fosfatada los minerales que más se explotan. (FDS, 2025)

Mapa 2. Minería legal e ilegal en la Amazonía 2023

Fuente: Indepaz con apoyo de ChatGPT, agosto de 2025

La ola de minería de la alta tecnología que busca las tierras raras y minerales críticos

Una nueva alerta se ha dado por la identificación de la Amazonía como una de las reservas de tierras raras más grandes del mundo, después de China. Brasil ocupa el segundo lugar con el 21% de las reservas identificadas en tierras raras y minerales estratégicos. En otros países también se han registrado iniciativas y de conjunto hay mucho interés por el coltán, bauxita, cobre, molibdeno, niobio, titanio, estaño y manganeso. En la Amazonía colombiana, se han otorgado títulos para minerales como cobre, niobio, tantalio (coltán), estaño, hierro, platino, diamantes, roca fosfórica, potasio y magnesio (Teixeira, 2024).

El secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, promovió hace más de un año un Panel de Minerales Críticos para la Transición Energética (Guterres, 2024), teniendo en cuenta la nueva ola de minería que requieren los objetivos climáticos hasta 2050. Se estima al menos triplicar el montaje de aerogeneradores y paneles solares, con demandas extraordinarias de minerales. A esto se agrega la exigencia de minerales para los computadores, celulares y para la revolución de la IA y la cuántica.

Las preocupaciones de Guterres tienen especial significación en Latinoamérica y en la región amazónica que tienen presiones para un nuevo extractivismo. Se está viendo con el litio que es objeto de disputa y reparto por parte de corporaciones y potencias, incluida China y Estados Unidos. Otra vez, ahora a nombre de la transición energética y la revolución tecnológica, los países con menos poder capitalista se ven ante el peligro de ser relegados a ser proveedores de materias primas y a entregar territorios, recursos y mano de obra forzada (Cowiw, TheGuardian, 2024).

El informe presentado en septiembre de 2014 por el Panel de Minerales Críticos trae principios rectores y recomendaciones de equidad y justicia “para ayudar a garantizar que la transición energética (y digital) mundial beneficie a todos los países y comunidades ricos en minerales esenciales (Guterres, Resourcing the Energy Transition, 2024). En esencia se reclama que estos países participen en toda la cadena de valor, que desarrollen una nueva industria de componentes para esa transición buscando desde ahora no ser simples exportadores de esas materias primas. El informe aboga por contratos justos, transparentes y ambientalmente sostenibles incorporando salvaguardas sociales.

En esta misma línea las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y en la región amazónica están reclamando pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas incluyendo la no ocupación ilegal de sus territorios y el respeto a la consulta para el consentimiento previo libre e informado.

A esta alerta sobre la nueva ola minera no escapa la Ruta de la Seda y el peligro de un extractivismo sin transferencia de tecnología y de condiciones para evitar la asimetría y el neocolonialismo. La presencia de delegados de Brasil, Chile y Colombia en el Panel de Minerales Críticos para la Transición Energética, puede ser una oportunidad para convocar a los demás países de la región, con presencia de gobiernos, universidades y centros de investigación, para diseñar una estrategia común que pueda tener impacto en las negociaciones multilaterales y también en la definición de normas que fortalezca la capacidad de negociación de cada país con posibles socios extranjeros.

La regulación de la posible explotación e industrialización aprovechando las posibilidades de minerales críticos para la transición energética y la revolución tecnológica del siglo XXI es una tarea urgente de la unidad latinoamericana y en particular de los países andinoamazónicos. Los criterios incluyen incorporar permanentemente la valoración de la huella hídrica y de GAI, el fortalecimiento de la capacidad de los países para avanzar en seguridad energética, en la garantía de los derechos humanos y ambientales y en ampliación del buen vivir para los pueblos.

Investigación para economía inteligente y nuevas tecnologías

Un capítulo que puede tener gran impulso en los acuerdos entre países es precisamente el de investigación y nuevas tecnologías. Habida cuenta del peso de la ganadería y de la agricultura en las emisiones de GEI, hay un amplio campo de colaboración que puede desarrollarse para impulsar la ganadería regenerativa en todos sus eslabones y en Agricultura Climáticamente Inteligente, ACI.

Como parte de los acuerdos en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y de las conclusiones en la COP30 y siguientes, se pueden promover centros de investigación y promoción de ganadería regenerativa y de ACI. Se puede acordar la reconversión de esas prácticas para lograr que sin nueva deforestación se logre reducir al 50% el área actual destinada a la ganadería y la agroindustria. Parte de ese gran fondo amazónico que está propiciando Brasil, para alcanzar a corto plazo recursos cercanos a los 135.000 millones de dólares, podría destinarse a estos centros y a iniciativas transformadoras de gran alcance. Dejar estos procesos en manos del mercado y de los recursos de los pequeños productores es completamente ineficaz. Se requiere una acción decidida desde los Estados.

Para la promoción de la ganadería regenerativa los estados pueden asumir la responsabilidad de suministrar masivamente semillas de pastos ecológicos de alto rendimiento y especies para prácticas silvopastoriles y de recuperación forestal (IPCC, 2020). En todos los eslabones de la cadena láctea y cárnica se propone hacer adecuaciones en gestión, incorporación de tecnologías, capacitación y vinculación de los jóvenes y las mujeres y construcción de comunidades ecosostenibles. De la misma manera la Agricultura Climáticamente Inteligente comienza con el empoderamiento de las familias desde el conocimiento, el manejo de tecnologías nuevas con drones y computadores, de semillas adecuadas y gestión en toda la cadena. En todo caso es fundamental la recuperación de los suelos y la planeación comunitaria y regional del agua, los riegos y de la energía limpia.

En varios países se tienen planes de ampliación de los cultivos de soya, palma, yuca y otros en grandes agroindustrias exportadoras. Estos megaproyectos deberían y deberían estar obligados a incorporar en sus costos la huella ambiental convertida en impuesto al CO2 y al metano, CH4, trasladado el recaudo a los fondos de conservación, reconversión y alta tecnología.

El horizonte de las políticas agropecuarias y energéticas no debe ser el aumento incondicionado de la producción, para consumos crecientes asimétricos en nuestros países o en las potencias capitalistas, sino la inclusión de todos los costos ambientales de modo que se desestimule el consumo basado en la depredación y se atienda a la seguridad alimentaria básica universal.

Se habla de bioeconomía amazónica generalmente asociada a la producción con criterio ecológico, de relación armoniosa con la naturaleza, modos de producción ni extractivistas, ni depredadores. Esta bioeconomía inteligente puede apoyarse con medios digitales, sensores, drones y satélites respaldados desde centros científicos de los países que cooperen entre sí e interactúen con los saberes ancestrales y locales. El Sello Verde Amazónico puede identificar los productos de origen en la región certificados bajo criterios rigurosos.

La bioeconomía amazónica, como en general, requiere una estrategia de energía limpia descentralizada que incluya por ejemplo solares híbridas, biodigestores comunitarios, sistemas de energía hídrica de bajo impacto, articuladas a nuevas industrias locales de productos para la transición. Un capítulo especial merece la bioeconomía circular, la biotecnología, la bioindustria y la bioinformática con inteligencia artificial. Dejar de lado todas estas esferas es desconocer que el futuro es ahora y que, si no se negocia en bloque desde el Sur y desde la alianza Amazónica – andina, en pocos años la brecha será gigante y los costos incalculables.

Seguridad, no violencia y paz

Las respuestas a las diversas formas de violencia y de criminalidad han ocupado un lugar destacado en las agendas amazónicas. Se ha venido enriqueciendo el enfoque de no violencia contra la naturaleza que aborda diversas formas de violencia directa e indirecta. Entre las directas está el extractivismo, la biopiratería, los incendios provocados, la contaminación de las aguas y todas las prácticas depredadoras; también se encuentra el acaparamiento de territorios para megaproyectos que utilizan la fuerza y las armas para desplazar pueblos indígenas y comunidades locales o someterlos a regímenes de servidumbre o sobre explotación. La apropiación de recursos, sean mineros o de la biodiversidad, con frecuencia se hace recurriendo a grupos armados de diversa índole, que prestan servicios de seguridad y al tiempo participan en eslabones de la cadena de extracción, comercialización y venta de bienes amazónicos.

Hay formas de violencia más sutiles ligadas a la biopiratería, la captura de banco genéticos y su apropiación digital, la patentabilidad de obtentores vegetales y apropiación de conocimiento ancestral y local para beneficio de corporaciones y empresas de biotecnología y farmacéutica.

En los países andinos que tienen importantes territorios en la Amazonía, se agrega a todas las fuerzas destructoras el papel depredador del narcotráfico que vive de todos los eslabones de la cadena, desde la producción de coca para cocaína, el control de rutas, tráfico de armas, combinación con explotación de oro, coltán y otros que les producen rentas y se suman al lavado de activos. Son conocidas las conexiones de grupos y mafias locales con organizaciones criminales trasnacionales que transitan entre Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, con prolongaciones a otras latitudes.

En Colombia hay una situación endémica de grupos armados que se mantienen, mutan y se reproducen a costa de la selva amazónica y del control de áreas de colonización entre la frontera amazónica y las montañas andinas tan valiosas para la vida, los corredores de biodiversidad y los circuitos hídricos. Muchos de estos grupos han ejercido dominio, o lo que llaman gobernanza, en el arco amazónico noroccidental y parte de la Orinoquía.

Todas esas condiciones sustentan estrategias de seguridad y políticas contra los crímenes ambientales. Y a la vez han mostrado la ineficacia de enfoques unilaterales punitivos y de militarización. Nuevas estrategias con un enfoque multidimensional de seguridad humana se han discutido en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónico y en Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros delitos ambientales (Conaldef).

Se incluyen iniciativas de coordinación de información, inteligencia y de la acción policial pero lo central y determinante es la alianza con las poblaciones en la búsqueda de los objetivos de no violencia y garantía de los derechos humanos. Esa alianza implica el fortalecimiento de los resguardos, de sus planes de vida y del ecodesarrollo para las comunidades campesinas de la cuenca y de la periferia inmediata. Desarticular el control y los poderes de los grupos armados y del extractivismo violento exige empoderar la gobernanza de los indígenas y de los campesinos defensores de la cohabitación ecológica y pacifica con la naturaleza.

En la agenda amazónica para la paz que se ha venido construyendo en Colombia se busca articular las políticas públicas de conservación y revitalización de la selva, de impulso a la bioeconomía, con medidas de reforma agraria para los campesinos e indígenas en áreas de vieja colonización en la franja que va del arco de deforestación amazónica a las estribaciones de la cordillera occidental. En esa dirección va la acción del estado con las comunidades y posibles negociaciones de paz y de desmonte de organizaciones armadas.

En Conclusión

Para Colombia lo fundamental en cuanto a acción frente a la crisis socioecológica y la transición energética es darle fuerza a la agenda amazónica en cooperación con los demás países de la región. Es un programa y unas estrategias que anudan efectividad en enfrentamiento a los graves problemas asociados al calentamiento global, con esfuerzos para fortalecer la seguridad y soberanía energética, la transición energética y tecnológica justa y no neocolonial, el aumento del bienestar de los pueblos y la plena garantía de los derechos humanos.

No obstante las dificultades para una política común sobre petróleo y minería, entre los países amazónicos existen convergencias en temas importantes como el freno a la deforestación, recuperación forestal, defensa de la biodiversidad, ganadería regenerativa, Agricultura Climática Inteligente, biopiratería, bancos genéticos, investigación y nuevas tecnologías sostenibles. Estos y otros temas se discuten hacia la COP 30 y se seguirán discutiendo en esta década.

Bibliografía

Amazonia2030, A. (28 de junho de 2024). Fatos da Amazonía 2024. Obtenido de amazonia2030.org.br: https://amazonia2030.org.br/fatos-da-amazonia-

2024/?utm_source=chatgpt.com

ANH. (27 de junio de 2025). Mapa de tierrras ANH. Obtenido de Mapa de tierras:

https://www.anh.gov.co/es/hidrocarburos/mapa-de-tierras/

ClimateChangeTracker. (15 de mayo de 2025). Climate Change Tracker. Obtenido de https://climatechangetracker.org/igcc

DNP, C. d. (2023). Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, Colombia potencia mundial de la vida. Bogotá D.C. : DNP.

DNP. (2024). Economía baja en carbono. Bogotá D.C. : DNP.

DNP. (2025). Hoja de ruta para la transición energética . Bogotá D.C.: DNP.

EDGAT. (15 de diciembre de 2023). European Commission Global Greenhouse Gas

Emissions. Obtenido de EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric

Research: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/dataset_ghg2024?utm_source=chatgpt.com

FCDS. (30 de julio de 2025). Observatorio de conflictos ambientales, FCDS. Obtenido de https://observatorioamazonia.fcds.org.co/acercamiento-conflictos/amazoniaoccidental/mineria/microficha-mineria-en-el-bioma-amazonicooccidental.html?utm_source=chatgpt.com

Flores, B. M. (2024). Critical transitions in the Amazon forest system. . Nature, 563–568.

Obtenido de Nature: Critical transitions in the Amazon forest system. Nature, 626,

563–568. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06970-0

Guterres, A. (11 de septiembre de 2024). Resourcing the Energy Transition. Obtenido de ONU. (2024, 11 de septiembre). Resourcing the Energy Transition: Principles to guide critical energy transition minerals toward equity and justice. Secretariado del Panel del Secretario General sobre Minerales Críticos para la Transición Energética.

https

Guterres, A. (2024). Panel de Minerales Críticos para la Tarnsición Energética. New York:

ONU.

IDEAM. (2023). Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones Atmosféricas de Colombia.

Bogotá D.C. : Minambiente.

IEA. (2025). Turbulent times in oil markets. New York: IEA.

IEA. (2025). Global coal demand grew by 1.5% in 2024, reaching an all-time high. New York:

IEA.

INGEI. (15 de julio de 2025). Inventario Nacional de Emisiones. Obtenido de minambiente.gov.co: https://www.minambiente.gov.co/wpcontent/uploads/2025/05/Inventario_Nacional_de_Emisiones_y_Absorciones_Atmosf e%CC%81ricas_de_Colombia.pdf

IPCC. (2020). Informe Especial sobre Cambio Climático y Tierra. New York: IPCC.

Merke, F. (2025). ¿Por qué no queremos salvar el mundo? Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Nobre, C. (2021). Hay señales preocupantes de sabanización en la Amazonía. https://www.swissinfo.ch/, 1.

González, C & Orduz, N. (2024). Agenda ambiental para la paz. Punto de Encuentro INDEPAZ, 3 a 10.

Portafolio, A. (28 de octubre de 2024). En medio de la COP16, indígenas se unen y crean el G9 para protección de biodiversidad. Portafolio, pág. 1.

González, C. (2024). La Explosión solar en Colombia. Bogotá D.C. : Taller de Edición Rocca.

Project, G. C. (10 de 01 de 2021). Global Carbon Budget 2021. Earth System Science Data.

Obtenido de https://doi.org/10.5194/essd-14-1917-2022.

RAISG. (2024). RAISG – Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (2020). Amazonía bajo presión. RAISG.

Teixeira, M. B. (17 de Junio de 2024). Reuters. Obtenido de Brazil joins race to loosen China’s grip on rare earths industry : Brazil joins race to loosen China’s grip on rare earths industry By Melanie Burton and Fabio Teixeira June 17, 20248:34 PM GMT5Updated June 17, 2024

(TFFF), F. B. (1 de julio de 2025). Obtenido de TFFF: https://cop30.br/en/news-aboutcop30/tropical-forests-forever-fund-boosts-international-support-and-positions-itselfas-a-new-global-model-for-climate-finance?utm_source=chatgpt.com UMPE. (2025). Plan Energético Nacional 2022 -2052 . Bogotá DC. : DNP.

Worland, J. (20 de mayo de 2025). We’re Already at the Limit’ of a Livable Climate Warns Brazil’s Marina Silva. Time, pág. 2.

Camilo González Posso. Presidente de Indepaz

Foto tomada de: Ecoportal

Deja un comentario