I

Una de las principales tareas de los que hacemos Ciencia Social es clarificar los conceptos que utilizamos; ir más allá de su uso de sentido común. En la actualidad, es muy difundida la idea de que aquellos países en donde se celebran elecciones con regularidad, y cuyos resultados son respetados, pueden ser considerados países democráticos. Dependiendo de otros factores como el respeto a la ley y las instituciones, o los niveles de participación ciudadana, ese nombre suele ir acompañado de una serie de apellidos que buscan poner matices. Así, se habla de democracias de alta o baja intensidad; robustas o degradadas; representativas o participativas, etc. Pero rara vez se pone en cuestión su caracterización en última instancia como naciones con regímenes democráticos.

Entre eso que hoy llamamos democracia y el uso primigenio del término tal como fue acuñado y practicado en la Grecia clásica (S. V Ane.) existe no una pequeña grieta, sino un gigantesco abismo que es necesario explicar, pues hoy casi nadie recuerda (ni siquiera en la propia academia) qué entendían los helenos con dicha expresión. Primer equívoco: es moneda corriente decir que la democracia es el gobierno de las mayorías. Aunque hay algo de verdad en ello, es indispensable hacer una precisión. Cuando Aristóteles, uno de los primeros pensadores sistemáticos sobre las formas de gobierno se refirió a aquella, lo hizo a partir del significado de las dos partículas que integran la palabra: demos y kratos; cuya traducción más aproximada es gobierno del demos, entendido más que como «mayoría», como ese vasto conglomerado social integrado por los ciudadanos libres que viven de su trabajo; que no poseen vastas riquezas pero que tampoco son esclavos (artesanos, campesinos, pequeños comerciantes, asalariados, etc.). Para decirlo en términos modernos, la democracia sería, ante todo, el gobierno del pueblo trabajador. La definición aristotélica de la democracia no era resultado de un simple proceso especulativo, sino de la constatación de una experiencia histórica que duró alrededor de 140 años (460-320 Ane), que tuvo su término casi al mismo tiempo que la propia vida de Aristóteles.

¿Qué quería decir el gobierno del demos en términos prácticos? En primer lugar, y esto también es una gran diferencia con nuestra época, significaba gobierno directamente ejercido por el pueblo trabajador; es decir, uno que carecía del concepto moderno de representación (alguien que gobierna en nombre de otro). Sin entrar en los detalles del complejo entramado institucional de la democracia griega, baste decir que el máximo órgano de poder era la Asamblea, espacio no solo de deliberación, sino también de la toma de las decisiones más relevantes de la polis. Y esa Asamblea estaba integrada, al menos potencialmente, por la totalidad de los miembros del demos. Claro, existían otras instancias de poder como el Consejo de los 500 (Boulé), pero eran espacios no para decidir, sino para ejecutar lo que el soberano (el demos) ya había decidido en Asamblea. La gran innovación de este sistema respecto a los precedentes es que de forma progresiva ese Consejo estuvo integrado mayoritariamente por ciudadanos del común; por ese pueblo trabajador que asumió en sus propias manos las tareas de gobierno. Eso nunca hubiera sido posible sin un conjunto de reformas previas; la más relevante de ellas fue la introducción del misthón, una especie de remuneración básica que era asignada a aquellos miembros del pueblo trabajador que asumían las tareas de gobierno, como parte del Consejo y de otras magistraturas. Era un mecanismo que rompía de forma abrupta el tradicional monopolio de las clases gran-propietarias (terratenientes, ricos comerciantes) sobre los órganos del poder político.

Y, si bien la democracia no abolió la sociedad de clases, al estar controlada por el pueblo llano y las capas medias, sí impuso fuertes mecanismos de restricción a las élites. Una de las más relevantes es que se les obligó a pagar impuestos (liturgia), con los cuales la polis pudo financiar el acceso a la cultura y al deporte de las masas; y también se implementó un vasto sistema de asignaciones (subsidios) a los sectores más vulnerables de la sociedad: huérfanos, ancianos, discapacitados, etc.

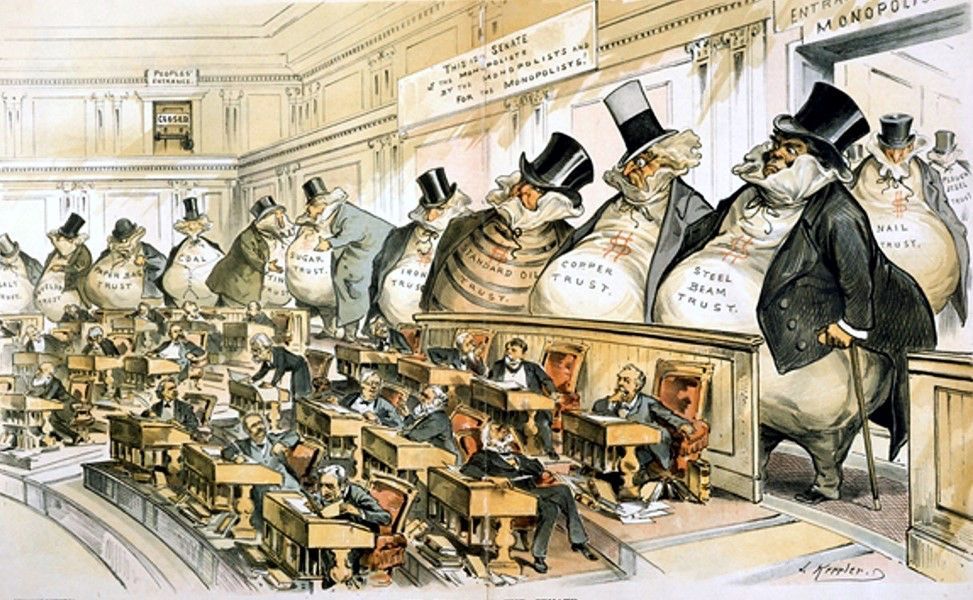

En breve, la democracia vino al mundo como un sistema de gobierno directo de las masas trabajadoras que se propusieron como una de sus tareas políticas fundamentales la imposición de límites a la codicia de los ricos y la redistribución de la riqueza para lograr un mejor equilibrio social; para cerrar la brecha de la desigualdad y garantizar que el poder estuviera sometido al bien común. Por el contrario, la forma de gobierno en donde quienes mandan son los ricos y las decisiones que se toman son para salvaguardar sus intereses fue llamada oligarquía. Así, en su sentido original, la antítesis de la democracia no es la dictadura como hoy se piensa; lo que es radicalmente opuesto a la democracia es el gobierno de los ricos: la oligarquía. Tal vez sea esa la razón por la que la democracia permaneció por muchos siglos como una idea maldita entre las élites y sus intelectuales, y no sería aceptada como algo medianamente tolerable sino hasta bien entrado el siglo XX, pero ya vaciada de su contenido original de autogobierno de las clases trabajadoras, quedando reducida a sus elementos procedimentales, como el establecimiento de un sistema de partidos y la realización periódica de elecciones.

II

Los griegos no fueron los únicos que advirtieron sobre el peligro del gobierno de los ricos para la sociedad. No es nuestro propósito hacer un recuento exhaustivo del tema. Baste anotar que en cada época histórica hubo un grupo de pensadores que lograron consignar por escrito tales preocupaciones. La filosofía política contemporánea postula que existe un hilo conductor entre aquellas y aquellos pensadores cuya preocupación central era el bien común que podía resultar del autogobierno de los ciudadanos. Dicha tradición recibe el bello nombre de republicanismo. Y, dentro de esa gran familia de republicanos, podemos ubicar una rama que puso especial énfasis en la incompatibilidad entre el bien común y la existencia de sistemas de gobierno controlados por las élites económicas. Estos últimos son los exponentes de lo que se conoce como republicanismo plebeyo o popular (Domèmech, 2019). Desde luego que no hay una línea divisoria completamente clara entre el republicanismo plebeyo y el oligárquico (aquél que limita el tema del autogobierno a las clases gran-propietarias). No obstante, en ese continuum entre ambos polos, una posible demarcación de aguas podría ser precisamente el grado de alertas de los pensadores y movimientos de orientación republicana respecto al peligro del gobierno de los ricos y del exceso de la desigualdad material entre las diferentes clases de ciudadanos.

Tomemos por caso a Maquiavelo, quien dieciocho siglos después de Aristóteles, escribió en sus Discursos: “no es vividera la libertad republicana en ningún país cuya propiedad de la tierra esté tan desigualmente distribuida como para que florezcan magnates y terratenientes capaces de amenazar e imponerse al conjunto de la República”. Como recuerda Morales Oyarvide (2022) «la imagen que los Discursos pintan de las élites es sumamente negativa: los grandes suelen ser codiciosos y manipuladores que velan siempre por sus propios intereses, aún a costa del bien público. A lo largo de los tres libros de los Discursos, la élite aparece como un actor que altera frecuentemente el buen orden de las repúblicas, lo que le resulta sencillo, pues tiene siempre considerable poder y suele estar organizada». Es en este sentido que tendríamos que interpretar la lapidaria sentencia maquiaveliana: «los pocos siempre miran por los intereses de los pocos».

Saltando otros siglos más en la historia, hacia el último cuarto del S. XVIII, en el amanecer de la era fabril, uno de los principales pensadores europeos de dicha época y gran exponente de la ilustración escocesa escribió: “La propuesta de cualquier nueva ley o regulación del comercio que venga de esta clase social [los empresarios que buscan beneficio]debe escucharse siempre con gran precaución, y nunca debe adoptarse antes de haber sido larga y minuciosamente examinada, no sólo con la más escrupulosa atención, sino también con la mayor suspicacia. Pues procede de una clase de hombres, cuyo interés nunca coincide exactamente con el interés público, de una clase generalmente interesada en engañar y aun en oprimir al público y que, por lo mismo, en muchas ocasiones, lo ha engañado y lo ha oprimido” (Smith, 1994, p. 343-344) Estas palabras son de un tratado publicado en 1776 con el nombre de Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. El autor era un filósofo moral llamado Adam Smith. Durante los siglos siguientes, las advertencias como las de Maquiavelo y Smith se fueron acumulando, aunque sobra decir que los intelectuales ligados al poder y a la riqueza se encargaron de esconder las vetas más claramente anti oligárquicas de sus reflexiones, al punto que hoy casi nadie asocia a esos autores con las tesis republicanas sobre los peligros de encargar los asuntos públicos a los potentados económicos; o de por lo menos establecer fuertes mecanismos sociales de vigilancia y control de los ricos en el poder.

III

La discusión, desde luego, no quedó en el plano de la filosofía y el pensamiento. Siempre tuvo una dimensión político-práctica. Pensemos, por ejemplo, en los desafíos a los que se enfrentaron los revolucionarios franceses de finales del XVIII cuando, al calor de las batallas por empujar los procesos de democratización política al resto de las esferas de lo social (economía incluida) se toparon con la feroz resistencia de las nuevas clases dominantes a aceptar una serie de medidas legislativas encaminadas a garantizar la subsistencia de las masas trabajadoras. El pueblo francés constató en carne propia el hecho de que, cuando de hacer leyes se trata, no se puede esperar que los ricos renuncien voluntariamente a utilizar dichas leyes en provecho propio. El bien de la República (el bien común, el bienestar material y espiritual de la comunidad política) pasaba necesariamente por la conquista de un orden político y legal que les impusiera a las clases propietarias severas penas por lucrar a costa del hambre y sufrimiento del pueblo. Como nos recuerda Joaquín Miras Albarrán, esa experiencia histórica, les mostró a las masas que «los ricos trataban siempre y por todos los medios de constituir una facción, de liquidar el poder soberano del pueblo y de reinstaurar el despotismo; es decir, no dudaban en destruir la unidad y fraternidad de la Sociedad Civil con el fin de garantizar sus intereses egoístas». Una dura verdad que sería confirmada una y otra vez a lo largo de los casi dos siglos y medio que separan a la Revolución Francesa de nuestros días.

IV

Son muchos los sufrimientos que los pueblos del mundo tuvieron y tienen que padecer para conquistar derechos, para reequilibrar la balanza social, para forzar a los poderosos a aceptar unas reglas del juego (leyes, instituciones, políticas) que tiendan a cerrar las brechas de la desigualdad y las injusticias. La experiencia histórica acumulada nos enseña que encargar el gobierno a los megaricos equivale a renunciar a una vida regida por los principios del republicanismo democrático. Los griegos del siglo de Pericles lo tenían muy claro: el principal enemigo de la democracia se llama oligarquía; el gobierno de los ricos, por los ricos, y para los ricos por definición no es compatible con la democracia. Al menos no como se la entiende desde la tradición del republicanismo democrático: como el autogobierno de las masas trabajadoras, que solo funciona cuando los más logran domesticar, con el poder de las leyes y de la vigilancia social, el inveterado proclive de los menos a utilizar los poderes públicos para sus intereses facciosos, para su enriquecimiento personal o de grupo. Si nosotros no les atamos las manos; ellos no lo harán de motu propio. No hay que engañarnos ni hay que tener miedo a decirlo con claridad: quienes son una verdadera amenaza al ideal democrático y republicano son ellos, los oligarcas, siempre dispuestos a capturar el poder del aparato estatal para perpetuar el sistema de privilegios y prebendas. Si como anotó Jeffrey Winters (2024) aún no estando en funciones gubernamentales los oligarcas utilizan su poder económico para poner el poder político a su servicio, su capacidad de dominio se multiplica cuando se conjugan ambos poderes en unas mismas manos. Es por eso que, desde el punto de vista de la democracia, nunca estarán de más todas aquellas iniciativas políticas y legales que nos ayuden a limitar las tendencias oligarquizantes de nuestros sistemas de gobierno. Para decirlo con Daniel Raventós (2021), en la tradición republicana «el estado debe intervenir activamente para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes y las grandes fortunas privadas, puedan reinar imponiendo su voluntad privada a los estados, y poniéndolos a su servicio, con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que ello supone».

Referencias

Domènech, A. (2019). El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista. Madrid: Akal.

Maquiavelo, N. (2016). Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Madrid: Akal.

Miras Albarrán, J. (2004). La república de la virtud. En Bertomeu, M.J, Domènech, A. y De Francisco, A.(comps.) Republicanismo y democracia. Bs. As.: Miño y Dávila, pp. 143-186

Morales Oyarvide, C. (2022) Maquiavelo. Filósofo contra la oligarquía. Recuperado de: https://revistacomun.com/blog/maquiavelo-filosofo-contra-la-oligarquia/

Raventós, D. (2021). «La libertad y la igualdad republicanas. Sobre dominaciones, mercados y propiedad». Recuperado de: https://sinpermiso.info/textos/la-libertad-y-la- igualdad-republicanas-sobre-dominaciones-mercados-y-propiedad

Smith, A. (1994). La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza.

Winters, J. (2024). Oligarquía. Madrid: Arpa.

Deja un comentario