Comprender la pobreza en Colombia exige más que observar cifras agregadas. Requiere, ante todo, una lectura cuidadosa de los territorios y sus realidades específicas, especialmente en las zonas rurales, donde históricamente han coincidido múltiples formas de exclusión social, económica, política y ambiental, no en vano, la ruralidad ha sido el espacio de la guerra y por ende de la exclusión. A pesar de los avances institucionales y los programas de asistencia implementados en las últimas décadas, las brechas entre lo urbano y lo rural no solo persisten, sino que se profundizan en indicadores clave como la pobreza monetaria y la pobreza extrema.

Para 2024, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) estableció la línea de pobreza monetaria en $460.198 mensuales por persona, reflejando un aumento del 5,7 % respecto al valor registrado en 2023. Este umbral representa el costo mínimo de una canasta básica de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios para una persona en condiciones normales de vida en su entorno territorial. Bajo este criterio, un hogar compuesto por cuatro personas será clasificado como pobre si el ingreso total no supera los $1.840.792 mensuales. Esta línea varía según el dominio geográfico: en cabeceras municipales alcanza los $2.040.644, mientras que en los centros poblados y rural disperso se reduce a $1.167.992, lo cual evidencia el menor costo de vida, pero también una mayor precariedad de ingresos en estas zonas (DANE, 2025).

Este artículo presenta un análisis basado en los datos del DANE (2025) que retratan la evolución y magnitud de estos fenómenos en diferentes dominios territoriales: cabeceras, centros poblados y rural disperso, así como el agregado nacional. A través de esta mirada se buscan identificar las dinámicas (o variables) más críticas en el campo colombiano, poniendo en evidencia no solo la incidencia, sino también la profundidad y desigualdad asociadas a la pobreza. El análisis también incorpora una dimensión de género, esencial para entender cómo las condiciones económicas afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres en contextos rurales.

La pobreza en descenso

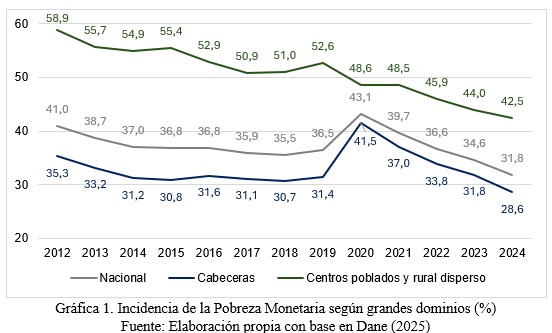

Durante el año 2024, la pobreza monetaria continuó siendo un fenómeno de alta relevancia en el país, con una expresión particularmente aguda en las zonas rurales. Tal como lo refleja la Gráfica 1, el nivel de incidencia de pobreza monetaria en centros poblados y rural disperso llegó a 42,5 %, es decir, casi la mitad de su población vive con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Este valor contrasta notablemente con el promedio nacional, que se situó en 31,8 %, o con las cabeceras municipales, donde la incidencia fue de 28,6%.

Este panorama confirma la persistencia de una brecha estructural entre lo urbano y lo rural, en la cual los habitantes del campo enfrentan condiciones materiales más limitadas, menor acceso a empleo formal y restricciones significativas en términos de conectividad, servicios y protección social. Aunque la línea de pobreza es más baja en el sector rural, debido a un costo de vida también más reducido, los ingresos de las personas suelen estar muy por debajo de ese umbral, lo cual explica la elevada incidencia (DANE, 2025).

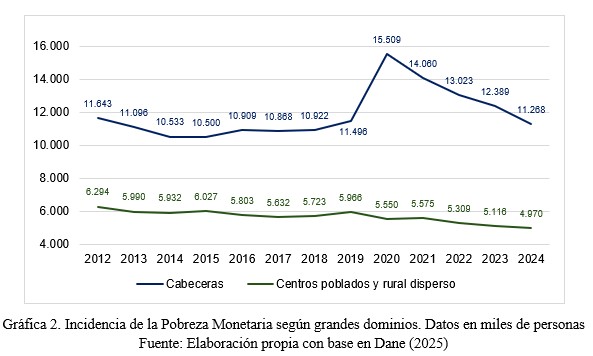

La Gráfica 2 complementa esta lectura al mostrar la pobreza monetaria en términos absolutos. De los 16,2 millones de personas pobres en el país, más de 4,9 millones residen en centros poblados y rural disperso, lo que significa que una tercera parte de la pobreza monetaria total del país se concentra en el campo, a pesar de que este representa una proporción menor de la población nacional. Esta sobrerrepresentación rural en los indicadores de pobreza revela una vulnerabilidad sistemática y sostenida, reforzada por factores estructurales como el bajo nivel de ingresos agropecuarios, la informalidad laboral, insuficientes infraestructuras y la limitada presencia institucional.

Aun cuando los esfuerzos estatales han priorizado estrategias de desarrollo rural, la incidencia de la pobreza monetaria en el campo no ha logrado disminuir de forma significativa, lo cual sugiere que los enfoques actuales requieren ser repensados para enfrentar de manera más integral las múltiples dimensiones del rezago rural. La pobreza rural no es solo un problema de ingresos, sino también una expresión de exclusión territorial histórica. De esta manera el haber aplazado, hecho trizas los acuerdos, y con ellos la frustración de una reforma rural integral trae este tipo de consecuencias, los avances hasta ahora obtenidos deben, sin duda no solo mantenerse sino ampliarse.

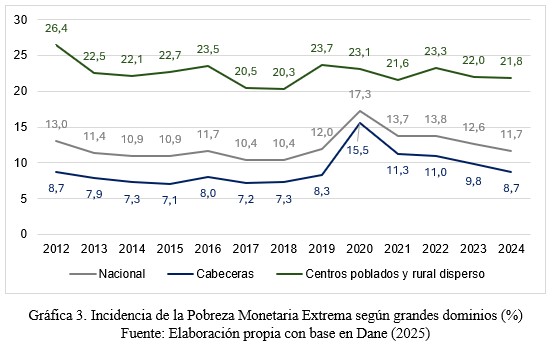

Más allá de la pobreza monetaria general, un fenómeno aún más grave se manifiesta en la forma de pobreza monetaria extrema, que identifica a aquellas personas cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir el costo de una canasta mínima de alimentos. En este escenario, las privaciones se agudizan, ya que lo que está en riesgo no es únicamente el acceso a servicios básicos, sino la capacidad de subsistencia misma.

Según el DANE (2025), la línea de pobreza extrema en 2024 fue de $176.154 mensuales per cápita en centros poblados y rural disperso, mientras que en las cabeceras fue de $242.389. Esta diferencia refleja las variaciones en el costo de vida entre entornos rurales y urbanos, pero también deja al descubierto que incluso con líneas más bajas, el ingreso de millones de personas en el campo no logra cubrir ni lo esencial para alimentarse. Para un hogar rural de cuatro personas, el umbral de indigencia se ubica en $704.616 mensuales, monto difícil de alcanzar en regiones donde predominan la informalidad laboral y la baja remuneración agropecuaria.

La Gráfica 3 muestra que, en 2024, el sector rural registró una incidencia de pobreza extrema del 21,8 %, 2.5 veces superior que en las cabeceras (8,7 %) y 1.9 veces por encima del promedio nacional (11,7 %). Esta cifra resulta alarmante si se considera que no solo hay más personas pobres en el campo, sino que, dentro de ese grupo, una gran proporción vive en condiciones de indigencia. El dato deja en evidencia que buena parte de la población rural no cuenta con los ingresos mínimos para garantizar su alimentación básica, lo cual representa una violación del derecho a la vida digna y a la soberanía alimentaria.

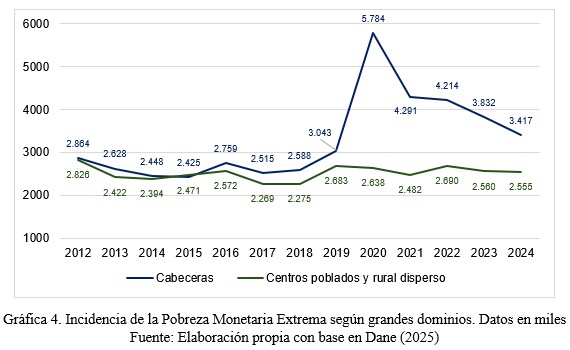

Por su parte, la Gráfica 4 complementa esta visión desde otra perspectiva cuantitativa. De los 5,9 millones de personas en situación de pobreza extrema en Colombia, aproximadamente 2,5 millones habitan en zonas rurales. Es decir, el sector rural alberga la mitad de la población nacional en situación de indigencia. Lo que se observa, entonces, es una doble penalización rural: por un lado, los habitantes del campo presentan mayor probabilidad de ser pobres; por otro, dentro de ese grupo, tienen también mayor riesgo de caer en la pobreza extrema.

Esta realidad pone en cuestión la efectividad y el alcance de las políticas públicas en zonas no urbanas; es en la ruralidad donde la asistencia social suele ser frágil, o incluso no existir, los ingresos más precarios y las oportunidades de movilidad económica casi nulas; por lo tanto requeriría un mayor concurso de políticas públicas pero también de inversiones privadas y mixtas que, por fuera de lógicas extractivistas y de economías de enclave, logren materializar no solo oportunidades económica y productivas, sino las infraestructuras y los servicios necesarios para garantizar las condiciones requeridas para una existencia digna.

Se hace urgente consolidar, como se dijo, la Reforma Rural Integral, el fortalecimiento de las territorios campesinos, étnicos y alimentarios, el enfoque territorial de la inversión social, superando los mecanismos de focalización fragmentados y priorizando una estrategia de desarrollo rural integral que contemple soberanía alimentaria, generación de ingresos sostenibles y fortalecimiento institucional local, materializando los derechos de las poblaciones rurales, consagrados en la Constitución Nacional.

Contrastando la pobreza con la persistente desigualdad

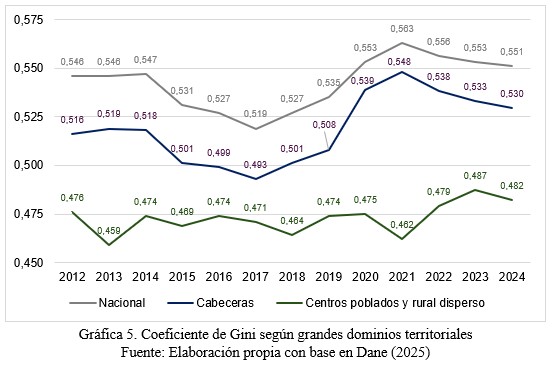

El análisis de la pobreza en Colombia no puede limitarse únicamente a los indicadores de incidencia o severidad. Resulta indispensable observar también cómo se distribuye el ingreso dentro de cada territorio, para identificar los niveles de concentración de riqueza y las brechas internas entre diferentes segmentos de la población. Para ello, el coeficiente de Gini es una herramienta clave, ya que mide la desigualdad en la distribución del ingreso: un valor de 0 indica distribución perfecta, mientras que un valor de 1 refleja máxima desigualdad.

La Gráfica 5 permite evidenciar que, en 2024, la desigualdad, al igual que la pobreza siguió decreciendo, explicado, en mayor medida por el mejoramiento de los ingresos de las poblaciones, si se quiere, en período postpandemia, complementado con las políticas salariales de aumento significativo de los salarios en los últimos años. Acá es necesario recalcar la importancia del trabajo formal, el mismo que es escaso en la ruralidad y por lo tanto, en las zonas rurales y mucho mas en las rurales dispersas, no se logran captar los beneficios de los aumentos en los ingreso laborales de las y los trabajadores, dejando como resultado una persistencia en los indicadores de pobreza y desigualdad.

El sector rural presentó un coeficiente de Gini de 0,482, el cual, aunque inferior al promedio nacional (0,551), refleja una desigualdad alta y persistente entre los hogares rurales, con mínimas variaciones a través del tiempo. Este resultado, de por si alto, desmitifica la idea de que las zonas rurales son homogéneas o más equitativas. Por el contrario, muestra que incluso en contextos donde predomina la pobreza, existen marcadas diferencias de ingreso entre pequeños productores (campesinos, etnias, afros…), jornaleros, trabajadores informales, propietarios de tierras o empresarios agroindustriales.

El caso de las cabeceras municipales es aún más ilustrativo: allí el Gini alcanza 0,530, lo que confirma que la concentración de riqueza es más pronunciada en zonas urbanas, donde coexisten sectores altamente productivos con acceso a tecnologías y posibilidades de financiamiento, con amplias franjas de precariedad laboral y empresarial, caracterizada por bajos ingresos donde además de la informalidad existen una importante volumen de micro y pequeñas empresas que aun siendo formales perviven en situaciones de alta vulnerabilidad (economías populares). Aun así, el hecho de que las áreas rurales mantengan un nivel de desigualdad casi tan alto como el de las ciudades, pese a tener menores niveles absolutos de ingreso, constituye un hallazgo relevante, la pobreza rural no es solo generalizada, sino también desigualmente distribuida.

Esta combinación de pobreza extendida con desigualdad interna representa un reto complejo para las políticas públicas, ya que implica que no todas las personas rurales están igualmente excluidas. Existen élites locales, zonas con acceso privilegiado a subsidios o infraestructura, y dinámicas económicas rurales muy disímiles entre regiones, es decir, mientras los centros poblados tienen un mejor acceso a diferentes oportunidades y servicios, es en la Colombia profunda donde todos estos fenómenos se complejizan haciendo inviable la vida en esas ruralidades. Este escenario obliga a abandonar los enfoques uniformes y diseñar estrategias adaptadas a las heterogeneidades internas del campo colombiano.

Por tanto, si bien la desigualdad suele asociarse con entornos urbanos densos y competitivos, la evidencia sugiere que el modelo rural colombiano también reproduce estructuras inequitativas, en parte por la tenencia desigual de la tierra, la baja cobertura de servicios del Estado y las cadenas de valor agroalimentarias que concentran ganancias en pocos actores, particularmente quienes pueden tener acceso y control de la comercialización y de la transformación.

Brechas de pobreza

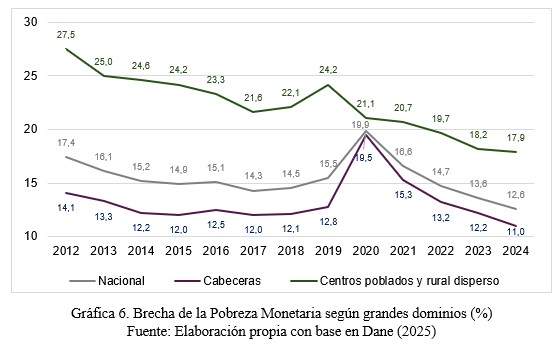

Mientras que la incidencia de la pobreza indica cuántas personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, la brecha de pobreza monetaria permite comprender cuán lejos están los hogares pobres de alcanzar ese umbral. En otras palabras, se trata de una medida de intensidad o profundidad de la pobreza: cuanto mayor sea la brecha, más recursos necesitaría cada persona pobre, en promedio, para dejar de serlo.

La Gráfica 6 muestra que, en 2024, la brecha de pobreza monetaria en centros poblados y rural disperso fue de 17,9 %, siendo superior al promedio nacional (12,6 %) y a la brecha en cabeceras municipales (11,0 %). Aunque estos datos confirman lo ya dicho frente a la pobreza, la desigualdad y la incidencia del mejoramiento de los ingresos, también sustentan un avance positivo: desde 2019, la brecha de pobreza ha disminuido de forma notable en todos los dominios, lo que sugiere un lento pero progresivo acercamiento de las poblaciones pobres a los umbrales mínimos de ingresos.

Gráfica 6. Brecha de la Pobreza Monetaria según grandes dominios (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Dane (2025)

Este descenso es particularmente importante si se considera que entre 2019 y 2021 la pandemia agravó la situación económica. La recuperación posterior parece haber tenido efectos en el ingreso promedio de los hogares más vulnerables, el aumento promedio del ingreso y posiblemente, con menor incidencia, como resultado de transferencias sociales, recuperación parcial del empleo rural o dinámicas económicas locales. No obstante, la brecha del 17,9 % en el campo indica que, en promedio, una persona pobre rural necesita casi una quinta parte adicional de su ingreso actual para dejar de serlo, lo que sigue representando un desafío estructural.

Para dimensionarlo mejor, si la línea de pobreza rural es de $291.998, un 17,9 % de brecha implica que los ingresos promedio de las personas pobres están cerca de $239.731, con una diferencia mensual de más de $52.267 respecto al mínimo requerido. Esta distancia revela que la pobreza rural es más difícil de superar sin intervención externa, especialmente en contextos de informalidad, baja productividad agrícola y limitada inclusión financiera.

La reducción observada en la brecha debe valorarse, pero también debe tomarse como una alerta para evitar retrocesos. Las políticas públicas deben ir más allá del alivio temporal y enfocarse en cerrar de forma estructural las brechas de ingreso mediante estrategias como la diversificación productiva, la mejora del empleo rural, la educación con pertinencia territorial y el fortalecimiento de redes comunitarias de apoyo.

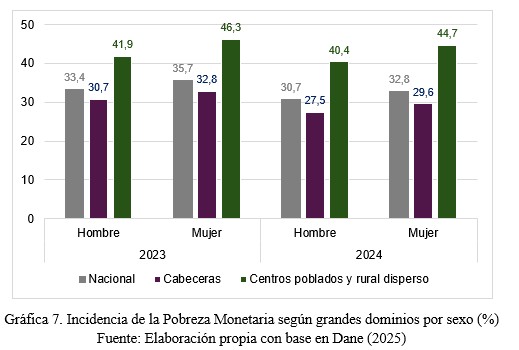

Las mujeres son más vulnerables

Analizar la pobreza en Colombia desde una perspectiva de género es clave para evidenciar cómo las desigualdades económicas afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres, especialmente en contextos rurales donde las oportunidades de acceso al mercado laboral, a la tierra y a servicios públicos presentan fuertes sesgos estructurales.

La Gráfica 7 revela que, en 2024, la incidencia de la pobreza monetaria en mujeres rurales fue superior a la de los hombres rurales, replicando una tendencia observada de forma persistente en años anteriores. Aunque la diferencia porcentual varía según el dominio geográfico, en todos los casos se observa que las mujeres tienen una probabilidad más alta de ser pobres. Esta diferencia no es únicamente el resultado de brechas salariales, sino también de factores como la mayor carga del trabajo no remunerado (economía del cuidado), la informalidad laboral femenina y el acceso restringido a actividades económicas estables.

En las zonas rurales, las mujeres se dedican a labores agropecuarias de subsistencia o a actividades domésticas sin retribución económica directa. A esto se suman las dificultades para acceder a financiamiento, educación técnica o redes de comercialización. Además, muchas mujeres jefas de hogar deben asumir la provisión de ingresos sin el apoyo de otros adultos, lo que las expone con mayor severidad a la pobreza estructural. Si bien en las ciudades las mujeres también dedican más del doble de las horas que los hombres a la economía del cuidado, sin duda las oportunidades en otros ámbitos son mayores, no obstante, se podría decir que estructuralmente sea en el campo o las ciudades, aunque se tuvieron mejoras, las mujeres continúan en una situación desfavorable frente a los hombres.

El enfoque de género en el análisis de pobreza no puede limitarse al registro estadístico. Se requiere de políticas públicas con acciones afirmativas específicas, como el fortalecimiento de organizaciones de mujeres rurales, el acceso preferente a programas de empleo rural y la promoción de corresponsabilidad familiar en el trabajo de cuidado. Reducir la pobreza femenina en el campo no solo mejora los indicadores generales, sino que tiene efectos multiplicadores sobre el bienestar de los hogares y las comunidades.

En definitiva, los resultados evidencian que la pobreza monetaria y extrema continúa afectando de forma desproporcionada al sector rural colombiano, donde cerca de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y casi una quinta parte no alcanza los ingresos mínimos para alimentarse. Aunque la brecha de pobreza ha mostrado una reducción sostenida desde 2019, aún persiste como la más amplia del país, indicando que los hogares rurales pobres están más lejos de superar esta condición. A esto se suma una desigualdad significativa en la distribución del ingreso y una incidencia superior de la pobreza entre las mujeres, lo que refleja una combinación de rezagos estructurales, inequidades de género y debilidad institucional. Estos hallazgos subrayan la urgencia de políticas públicas rurales que no solo mitiguen la pobreza, sino que transformen sus causas profundas mediante estrategias territoriales integrales, con enfoques diferenciales de género, territoriales, poblacionales y sostenibilidad a mediano y largo plazo.

Jaime Alberto Rendón Acevedo & Sebastián Gutiérrez Villamil, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales y Observatorio Rural de Universidad de La Salle

Foto tomada de: Elpais.cr

Deja un comentario