En este artículo me limito a hacer algunas observaciones políticas con posibles implicaciones jurídicas en lo que se refiere a los grupos armados organizados de distinto apellido. Lo pertinente a las llamadas Estructuras Organizadas Criminales de Alto Impacto y a los procesados por conductas en ocasión de las protestas de 2021 será capítulo aparte. Me referiré a algunas preguntas relacionados con los alcances que podrá tener esta ley ordinaria para la consolidación de la paz, dentro de un enfoque amplio de justicia restaurativa.

Los destinatarios de la justicia restaurativa

El texto presentado por el ministro Eduardo Montealegre se orienta al tratamiento con alternatividad penal para Grupos Armados Organizados (GAO) y para las que han sido llamadas Estructuras Armadas Organizadas Criminales de Alto Impacto. El proyecto de Ley ofrece también fórmulas para quienes siguen detenidos debido a conductas en medio de la protesta social y en particular del llamado estallido de 2021. A pesar del título, no se incorpora un articulado sobre reglas para la consolidación de la paz, más allá de lo penal.

Se acoge la distinción entre GAOML y GAO que menciona la sentencia 545/2023 de la Corte Constitucional y la pertinencia de normas de justicia transicional. Pero se aborda solo lo que les es común en cuanto a beneficios penales. Podría decirse que el proyecto retoma puntos comunes de alternatividad penal de la ley 975/2005 de Justicia y Paz y de lo derivado del Acuerdo del Colón (2016) y que trata la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no se ocupa de las diferencias entre lo que fue un sometimiento y el marco de justicia en un Acuerdo de Paz.

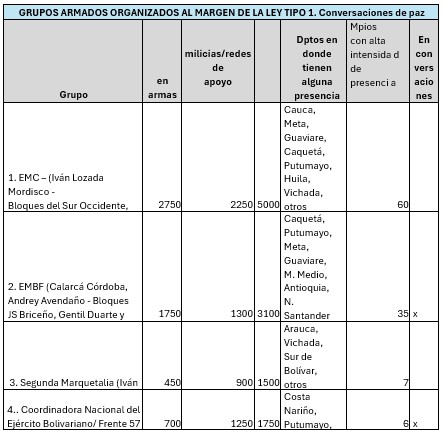

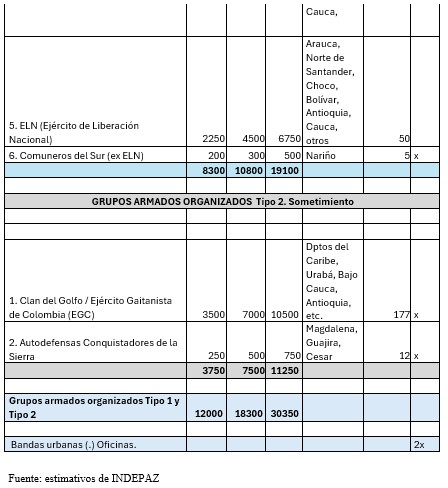

Fuente: estimativos de INDEPAZ

Hasta la fecha el gobierno, en decretos y resoluciones ha calificado a algunos de estos grupos como interlocutores para conversaciones y acuerdos de paz, en particular a los Comuneros del Sur, Coordinadora Bolivariana, ELN y EMBF. Alos otros los ha ubicado como GAO sin calificación política o EOCAI. El carácter hibrido y fraccionado de muchos de estos grupos exige la revisión de las caracterizaciones.

La justicia restaurativa se ha propuesto como criterio rector del proyecto de ley en cuestión y se supone compatible con mínimas normas de justicia retributiva. La finalidad de esta justicia restaurativa ante fenómenos de daño masivo por violencia de confrontaciones armadas sostenidas es la reparación a las víctimas, a las comunidades directamente afectadas y a la sociedad. El castigo al agresor con la privación de la libertad y limitación de derechos no se erige en el centro de la retribución ni de la reparación y se busca, en cambio, relacionar la resocialización con acciones restauradoras al servicio de las comunidades afectadas por los procesos violentos. La comunidad es la protagonista y destinataria de la restauración, por lo que su participación en todas las instancias es lo que da real sentido a la justicia y al camino de la paz.

Es muy importante ese enfoque de justicia restaurativa territorial puesto que enfatiza la centralidad de las víctimas colectivas, las comunidades víctimas y sus organizaciones que han sido afectadas en sus relaciones sociales y con su territorio, y en las posibilidades de bienestar y disfrute de todos sus derechos. Las comunidades, organizaciones e instituciones son constitutivas de los territorios afectados y además están en relación con el conjunto de la naturaleza y de los bienes comunes. Por eso, la restauración territorial debe comprender al “territorio como víctima” y dimensiones insoslayables de la restauración de ecosistemas y protección del ambiente y su biodiversidad.

La exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el ministro Eduardo Montealegre dice:

Esta ley contempla un régimen especial de penas alternativas para los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) y grupos armados organizados (GAO) que se corresponde con el nivel de responsabilidad y grado de culpabilidad. Para los miembros de los GAOML y GAO que sean máximos responsables se establece una pena alternativa de privación de libertad de entre 5 y 8 años; para los miembros que, sin haber tenido rol de dirección o capacidad de mando en el plan criminal, hayan participado de las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, se contempla una pena alternativa de 2 a 5 años de privación de la libertad; y en el caso de las personas previamente excluidas de los procesos de justicia transicional se establece una pena alternativa de privación de la libertad de 8 a 10 años, sin que pueda ser menor a la correspondiente del régimen del que fueron excluidos (Proyecto de Ley radicado el 20 de julio de 2025).

El derecho internacional humanitario y los derechos humanos son de la esencia del derecho a la paz

El fundamento de la distinción entre GAOs y otras estructuras armadas de crimen organizado es el Derecho Internacional Humanitario y su aplicación en conflictos armados dentro de un país, así sea en una región. El protocolo 2 adicional a los Acuerdos de Ginebra habla de conflicto en una situación de enfrentamiento de las fuerzas del Estado y fuerzas disidentes o “grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Esta definición no reclama alcance nacional del GAO – pueden ser locales o subregionales – ni se mete en la calificación de si es rebelde, delincuencia organizada o delincuente político.

La justificación de esta ley, tal como se indica en la exposición de motivos, es el derecho a la paz, la ley 2272/2022 de paz total y la necesidad para la garantía de derechos y el consiguiente bienestar de la sociedad de dar por terminadas las violencias del prolongado conflicto armado que mantiene remanentes y recomposiciones en Colombia. La acción penal, que es el objeto de la ley en trámite, se entiende como un componente de la construcción de paz y de las soluciones negociadas que contribuyen a ella.

Por este propósito de transición es pertinente inscribir la alternatividad penal en los criterios de la justicia transicional, con el enfoque dominante de justicia restaurativa, centralidad de los derechos de las víctimas y de la sociedad a la reparación, verdad y garantías de no repetición.

La caracterización de las violencias persistentes, de las poblaciones y territorios afectados, y del alcance regional de los grupos armados organizados, lleva a poner el acento en la paz territorial, entendida como restitución y garantía de derechos para las comunidades y sectores, que han sido vulneradas no solo por actores armados ilegales sino por la imposición de modelos de acumulación y poder basados en la violencia, por usufructuarios de conflictos armados y presencia de grupos armados funcionales.

El alcance de la ley: ¿Sometimiento y consolidación de la paz?

Queda el interrogante sobre el alcance que se le puede dar al debate y a una eventual ley: ¿Se trata de entregar al actual gobierno instrumentos para cerrar en lo penal los procesos que en la actualidad se encuentran en un estado avanzado hacia la paz, el desmantelamiento y el sometimiento? O, además de este objetivo, ¿se busca diseñar y lograr los acuerdos necesarios para que se tenga un marco jurídico para la paz que atienda a toda la diversidad de grupos armados organizados y Estructuras Armadas Organizadas de Criminalidad de Alto Impacto, incluyendo a aquellos con los cuales no hay conversaciones, pero pueden retomarse en este y en próximos gobiernos?

Si es la primera alternativa, el proyecto significa una base seria para el debate en el Congreso y la búsqueda de las alianzas necesarias. Como ha dicho el expresidente Ernesto Samper, hay que hacer aportes y ajustes, comenzando con el cambio del título que pone el acento en el sometimiento y darles más peso a la justicia restaurativa territorial y a la alternatividad penal.

En esta opción se debe tener conciencia de que, por las circunstancias políticas, en la redacción inicial se queda por fuera al ELN que ya se pronunció diciendo que se ha radicado un proyecto destinado a la simple desmovilización sin acuerdo de paz y a los grupos que llaman paramilitares. (Delegación diálogos ELN, 22 julio 2025). Reclamaron en su momento el reconocimiento como organización rebelde y su retiro de la clasificación como GAOs y no han dado señales de interés en el tema de justicia transicional en un eventual acuerdo de paz.

El diálogo con lo que se ha conocido como Estado Mayor Central EMC FarcEp, es igualmente difícil en el terreno de la alternatividad penal y el desmantelamiento con sometimiento y dejación de armas. Así lo consignó en su propuesta para la agenda preparada para el Ciclo 4 de la Mesa de Diálogos de Paz que se realizó en San José del Guaviare en marzo de 2024. Ese documento, cuya discusión se programó en la agenda, pero no se llegó a abordar antes del retiro del sector que encabeza Iván Lozada Mordisco, parte de rechazar lo definido en el Acuerdo del Colón de 2016 y en la Jurisdicción Especial para la Paz y exige, en caso de llegar a ese nivel en la negociación de los acuerdos de paz, que se comience con la aprobación de amnistía amplia e indultos y no privación de la libertad. Quienes continuaron en la mesa como parte del EMBF han rechazado la entrega de armas y critican la experiencia de las FARC EP que lo hizo tres meses después de la firma del Acuerdo y como punto de partida para la inclusión en los procesos penales de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En lo que concierne al Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo, queda abierto el interrogante sobre su interés en aprovechar un proyecto que les ofrece beneficios similares a los que dio la ley 975 de 2005 promovida por la administración de Álvaro Uribe Vélez. Han reiterado recientemente reservas con la ley de Justicia y Paz por problemas procedimentales y ajustes restrictivos en el camino, y piden que lo penal se inscriba en un acuerdo más amplio que incluya beneficios para las comunidades en las regiones o áreas de su mayor influencia y seguridad jurídica en asuntos críticos como la extradición y narcotráfico que requerirían reforma constitucional y acuerdos políticos nacionales e internacionales.

Otros temas que se han mencionado en las agendas de negociación, como los derechos políticos y restricciones de participar en cargos de elección popular, en contratación pública o como funcionarios, son de rango constitucional. Como es sabido, la concesión de amnistías requiere la aprobación de una ley con mayorías calificadas y no se puede autorizar con un artículo en ley ordinaria.

Si se mantiene la idea de llegar lo más lejos en lo que permite una ley ordinaria, sería conveniente que se forme un grupo multipartidista que elabore una propuesta de ley estatutaria y reforma constitucional para los temas postergados. Al menos podría buscarse que se logren acuerdos políticos mayoritarios sobre los asuntos sensibles que quedan pendientes si se quiere pasar a un estadio de paz estable y duradera, con garantías de no repetición y seguridad jurídica.

En el debate nacional y en el Congreso de la República se va a medir rápidamente la posibilidad de pasar de una ley de desmantelamiento y sometimiento a un acuerdo de Justicia para la Paz como política de Estado.

Gradualidad en dejación de las armas, restauración y territorialidad en la ley de alternatividad penal hacia la paz

La consolidación de la paz consiste en el diseño e implementación participativa de varios procesos que tienen este objetivo. Estos procesos se desarrollan de forma gradual y articulada entre sí e incluyen dejación de armas, transformaciones territoriales etc.

Entre los vacíos del proyecto de ley, además de los que le impone ser una ley ordinaria de alternatividad penal, podríamos señalar el que no incorpora la gradualidad excepto por la referencia al desmonte gradual de estructuras de las organizaciones criminales de alto impacto. Sobre este tema tuvimos oportunidad de deliberar, con los expertos del ICTJ que elaboraban un primer borrador de proyecto, en las reuniones que realizamos en Indepaz y de la delegación que coordiné hasta junio de 2025.

No hay alusiones directas al ambiente, la naturaleza y los bienes comunes naturales, en el proyecto de ley, pero hay apartes en los cuales se incluyen acciones restaurativas territoriales, como por ejemplo en el destino de los bienes o activos que deben entregar los grupos armados. Se habla de la articulación de mecanismos de planeación vigentes indicando que se “buscará garantizar que los aportes de las personas sometidas —incluyendo la entrega de bienes, la participación en actividades restaurativas y de contribución a la verdad— estén efectivamente orientados a superar las condiciones estructurales que dieron origen a la violencia y a promover la paz con enfoque territorial”.

Debería ser explícito que esos aportes se suman a los presupuestos especiales y suficientes que destinen los gobiernos; sin esa responsabilidad que le corresponde al Estado la transformación y restauración territorial es imposible.

La gradualidad es pertinente en varios aspectos. Uno de ellos es el de la dejación o disposición de las armas

De entrada, se ha dejado de lado la expresión “entrega de armas” que tiene tanto rechazo entre los grupos armados que han estado en conversaciones de paz con el gobierno. Se ha considerado positivo incluir acuerdos parciales, simbólicos y efectivos, de destrucción de material bélico, que se realizan en medio de las conversaciones de paz y contribuyen a generar confianza en la posibilidad de avanzar a un acuerdo de cierre que puede ser final en cuanto a la desaparición y desmantelamiento del grupo armado o parcial en un punto del camino.

Se han considerado también alternativas a la dejación de armas en un acto, tal como se dio en los procesos de 1990 y 1991 y en 2017, como paso inicial después de la firma del Acuerdo Final con cada grupo. En enero y febrero de 2025 tuvimos la oportunidad de analizar experiencias graduales de dejación o disposición de armas en un intercambio con expertos invitados por las embajadas de Irlanda, Suecia y Suiza. La de Irlanda muestra un proceso gradual de disposición de armas ante una entidad internacional a lo largo de diez años. En El Salvador, el acuerdo con el FMLN incluyó la incorporación a las fuerzas armadas de excombatientes de la guerrilla. Hay ejemplos de gradualidad en otras experiencias como la se Filipinas o Nepal.

Se puede diferenciar la disposición de armas por parte de la organización y la incorporación a la vida civil y a procesos judiciales por parte de excombatientes que han dejado el uso de las armas. Esto supone que, durante un tiempo, y en ciertas circunstancias de modo y lugar, opera un desmonte gradual de estructuras.

Estas consideraciones no son ajenas a lo que se consideró pertinente debatir cuando se definió la agenda para el acuerdo de paz en la Mesa de Diálogos de Paz con el EMC hasta marzo de 2024 y después con el EMBF encabezado por Calarcá Córdoba, Andrey Avendaño y otros. El documento ya mencionado que circuló en los frentes del EMC en 2023 y primeros meses de 2024 para ser llevado a la Mesa (que me fue compartido desde el Cauca) incluye puntos relativos a la cuestión de las armas y al alcance de la justicia. En lo relativo a las armas, esa actualización de la llamada Plataforma Bolivariana de las FARC EP, habla de fórmulas mixtas que incluyen el ingreso a la Fuerza Pública, la permanencia legalizada de unidades de protección y la incorporación sin armas a la vida civil.

Más novedosa aún ha sido la definición en la Mesa de Diálogo de Paz con el EMBF de intervención sin armas ni uniformes en los procesos de diálogo y de acciones de transformación territorial pactadas en el curso de las conversaciones. Se han suscrito acuerdos parciales para hacer experiencias de proyectos productivos y de recuperación ambiental con participación de combatientes sin armas, considerando incluso la posibilidad de vinculación de sus familias (La Macarena, abril 2025). En la agenda de varios ciclos ha estado en consideración aplicar el mismo criterio para experiencias de desminado humanitario y se han acordado planes al respecto con el Bloque Gentil Duarte. Todo esto con monitoreo y verificación de entidades internacionales, acompañantes y garantes.

A esto se agrega que para contribuir al desescalamiento de violencias y a la participación de la población en acciones de transformación territorial, desde el inicio de las conversaciones y en condiciones de cese bilateral, se estableció la prohibición a los efectivos del grupo armado de hacer presencia armada o uniformada en centros poblados o en vías primarias y secundarias. Todo esto muestra que la gradualidad en el asunto de las armas puede ser efectiva durante las conversaciones y también después de haber suscrito un acuerdo de cierre con toda la ruta hasta el post conflicto, desmonte de estructuras ilegales y monopolio de las armas por parte del Estado. Esto no descarta fórmulas de dejación de armas en un solo acto como ocurrió en 2005 con los paramilitares o en 2017 con las FARC, pero deja abiertas otras opciones.

La gradualidad en la restauración va de la mano con la paz territorial

El enfoque de justicia restaurativa territorial significa un avance en su aplicación a situaciones de conflictos armados y búsqueda de la paz, pero es insuficiente en tanto se queda en el binomio grupo armado organizado responsable – víctimas individuales y colectivas. Se puede ampliar lo que significa restaurar derechos y daños a colectivos y al territorio, para lo cual son un gran aporte los contenidos del decreto ley 4633/2011 sobre víctimas indígenas y el decreto ley 4635/2011 sobre víctimas de las comunidades negras, raizales, afrocolombianas.

La definición de víctimas colectivas y de colectivos víctimas va mucho más allá del agregado de las víctimas individuales pues en realidad comprenden a casi toda la población de las veredas y municipios que han sido escenario de confrontaciones armadas y han estado subsumidas en las dinámicas del modelo violento de disputas de poder y de riquezas. Se suman las poblaciones, territorios y derechos afectados indirectamente.

En ese panorama de la victimización se ubica el tema de la gradualidad y de la responsabilidad del conjunto de actores o sujetos que han determinado los daños inherentes a la conflictividad armada y a sus beneficiarios.

Se puede pensar, bajo ciertas condiciones y garantías para las comunidades y poblaciones, en gradualidad con acciones restaurativas antes de que se inicien los procesos judiciales, durante las conversaciones y en el lapso que antecede a la definición de sentencias y sanciones. En las conversaciones de paz realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro, se ha llegado a “acuerdos parciales de transformación territorial” frente a economías ilegales y con daño a la naturaleza y a las poblaciones. Entre otros, se buscan respuestas a la cadena del narcotráfico y sus rentas para grupos armados y agentes corruptos, a la deforestación, minería con daño, acaparamiento de tierras y diversas firmas de despojo.

En algunos de esos acuerdos, se ha incluido la vinculación de combatientes sin armas ni uniformes en experiencias de desminado humanitario, sustitución de cultivos de uso ilícito, revitalización de la selva y también de respaldo a planes de desarrollo rural sostenible y de ecodesarrollo. Hasta la fecha han sido compromisos con poca ejecución, pero se ha mostrado la posibilidad de esas acciones reparadoras que pueden calificar como parte de las disposiciones de justicia restaurativa con efectos en la alternatividad penal y en la contabilidad de penas cumplidas en el caso de máximos y altos responsables.

Entre las condiciones para la vinculación de combatientes y de excombatientes a la transformación territorial en todo ese proceso de conversaciones de paz caben las del respeto a la autonomía de las organizaciones y de sus líderes, lo mismo que el consentimiento previo, y libre de las comunidades campesinas y étnicas, con participación efectiva de las mujeres y de los jóvenes. Esto incluye el respeto a los planes de vida de los pueblos indígenas, a sus derechos territoriales en colaboración armoniosa con las autoridades, la jurisdicción indígena y la gobernanza ambiental.

Es igualmente importante incluir en lo que corresponda la relación de las definiciones de justicia para la paz, con los acuerdos parciales y acuerdos de cierre para la paz que se firman en las mesas de conversación y negociación y los pactos suscritos directamente con las comunidades y organizaciones para la transformación territorial y de economías ilegales o con daño.

Está muy bien que se hable en el proyecto de la articulación de mecanismos de planeación y la justicia restaurativa y territorial. Este capítulo podría ampliarse para que se entienda que la paz territorial y la restauración individual y colectiva es también y, ante todo, responsabilidad del Estado, de sus agencias y funcionarios públicos, de los usufructuarios desde la civilidad, que han sido partícipes de las conflictividades armadas y su imbricación con intereses económicos y políticos.

La extradición y el narcotráfico, asuntos pendientes

En estas elaboraciones para una ley sobre justicia restaurativa y alternatividad penal para grupos armados organizados al margen de la ley, y GAOs en general, quedan sin abordar asuntos de mucho peso como los del narcotráfico, las rentas destinadas a mantener grupos de seguridad en la cadena del negocio y su relación con la violencia armada sistemática que es inherente a su existencia y reproducción. Y al lado de este asunto tan de peso aparecen también las solicitudes de extradición por narcotráfico, que en casi su totalidad son hechas desde Estados Unidos.

Son conocidas las restricciones que tiene el orden constitucional y legal de Colombia en cuanto a opciones a la extradición. El presidente de la República puede, como en efecto lo ha hecho con algunos jefes de grupos armados que están en conversaciones de paz, suspender o postergar la firma que al final del proceso autoriza proceder a la extradición. En todo caso, la garantía de no extradición sólo puede darla una reforma constitucional.

Como ocurrió para el acuerdo de paz de 2016, se necesitó un acto legislativo para que en la Jurisdicción Especial para la Paz se dieran garantías de no extradición y se permitiera considerar el delito de narcotráfico como eventualmente conexo con el delito político. Ese acto legislativo incluye disposiciones que hoy se retoman para ver las barreras que hay que considerar cuando se llega al tema del narcotráfico: “En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o la puerta de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto” (Acto legislativo 02 de 2019).

Pero las cuestiones de orden constitucional que están por abordar no excluyen iniciativas de ruptura con las rentas del narcotráfico y economías ilegales, plasmadas en acuerdos parciales de grupos armados que están en conversaciones con el gobierno en la situación actual o que lo hagan en futuros escenarios.

Es importante hacer la distinción entre acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito y de economías ilegales que exigen considerar a los pequeños productores como parte de la concertación, y los acuerdos de desvinculación de los grupos armados del cobro de rentas en los diversos eslabones de la cadena de producción de hoja de coca, pasta básica y cocaína. Estos últimos pueden lograrse durante el proceso de conversaciones, antes de llegar a cualquier procedimiento judicial, y facilita la separación del grupo armado con las mafias nacionales e internacionales y su portafolio criminal que incluye el tráfico de armas, lavado de activos y alianzas con agentes del Estado y de la economía. Al mismo tiempo, se han acordado iniciativas de apoyo a programas de sustitución de economías ilegales y cultivos de uso ilícito que tienen como protagonistas a pequeños productores y entidades del gobierno. Estas acciones pueden ser consideradas como parte de la restauración territorial y reparación a comunidades víctimas.

La consolidación amplia de la paz

No hay duda de que una ley de justicia restaurativa, desmantelamiento y sometimiento puede ser un componente de lo que se necesita como marco general de justicia para la paz en la situación actual y en los próximos gobiernos. Esta apreciación puede ser suficiente para que se avance con lo que cabe en la ley ordinaria.

Lo ideal y poco probable en la actual situación sería abordar desde ahora todas las dimensiones de lo que se necesita para armonizar los instrumentos de la justicia con el objetivo de consolidar la paz cerrando las conflictividades remanentes del conflicto armado que se inició hace más de siete décadas y que no se cerró completamente con el acuerdo de 2016. No solo hay remanentes sino también recomposiciones y mutación del carácter de grupos ilegales y de violencias. Son fenómenos relacionados y que se alimentan entre sí, pero es posible buscar los acuerdos para cerrar el largo ciclo de violencia política y su función con el modelo de acumulación económica y de poderes.

Con el acuerdo de 2016 se dio un gran salto en esa dirección y se abrió una fase de transición al posconflicto que puede ser tramitada con un amplio acuerdo político y social, del que se habla en el pacto del Colón y también en el informe de la Comisión de la Verdad cuando llama a una Paz Grande. La incierta probabilidad de ese acuerdo en la actual coyuntura no puede ser argumento suficiente para que no se abra la discusión sobre sus contenidos y la urgencia de que sea parte de la agenda de los partidos, candidatos y organizaciones de la sociedad.

Camilo González Posso, Presidente de Indepaz

Foto tomada de: El Colombiano

Deja un comentario