Transparentar las relaciones de explotación laboral y/o llegar a la verdad de un conflicto tan complejo como lo es el caso colombiano, que lleva tantas décadas y en el que han participado tantos actores puede parecer una tarea inalcanzable; no obstante, la arquitectura de una sociedad del conocimiento pone sobre la mesa, como base de un diálogo amplio, una narrativa que revela dinámicas, patrones, responsables y factores por los que se instauró y persisten formas de esclavitud moderna concomitante a un conflicto armado, que antes era imposible revelar. Todas las conclusiones recomiendan asumir la “verdad” como un valor esencial para la democracia, cuya reconstrucción se debe considerar un “bien público” sobre el cual reflexionar para sanar las heridas individuales y colectivas, para tomar decisiones oportunas en el camino hacia la convivencia pacífica[1].

Uno de los mayores retos que enfrenta este proceso es la contrastación de información, por las dimensiones que han alcanzado la manipulación, tergiversación y ocultamiento que ha instaurado el establecimiento y la prensa, de hechos en los que hay responsabilidad de agentes empresariales, estatales y paramilitares; una cuidadosa convergencia de relatos y datos puede dilucidar el impacto territorial, social y humano de los patrones de concentración de riqueza.

Una sociedad que valora diversos saberes potencia el esfuerzo de organizaciones e instituciones para construir la verdad, para confrontar el discurso hegemónico y pasar del relato negacionista y justificatorio al relato reflexivo, dado que llevar a cifras oficiales la magnitud de la verdad reconocida puede interpelar de manera profunda a la sociedad, siendo este, y solo éste, el inicio del cambio[2]. La reconstrucción de una historia colectiva plural se convierte en instrumento de formación para reconocer las dimensiones y responsabilidades, porque es a partir de allí que se modifican los determinantes de explotación económica y de violencia contra la población y su territorio.

La convergencia entre diversas disciplinas del saber en el sustrato que dispone la transformación digital abre la posibilidad del surgimiento de un nuevo paradigma basado en la colaboración masiva, en la democratización del conocimiento y en el uso intensivo de código y datos abiertos; si al componente demográfico-económico-geográfico le damos la dimensión cultural y territorial, las redes de conocimiento para la gobernanza podrían revertir la vulnerabilidad de muchos poblaciones sistemáticamente segregadas, dando un salto cualitativo en la comprensión de sus realidades, así como la ampliación de sus debates al interconectarse con nodos que discuten políticas públicas nacionales y globales[3].

El conocimiento en salud nos ha enseñado que la vida se desenvuelve entre marañas complejas de relaciones evolutivas, interconexiones que hemos venido comprendiendo de manera lenta a través de pacientes observaciones fragmentadas, pero que hoy, gracias a la llamada Edad de Hierro Digital o Era Aumentada, tiene posibilidades de integración y ampliación. En el sustrato de esta tendencia, nos corresponde desarrollar la capacidad de comprender la interdependencia entre economía, geografía y población en escenarios históricos de poderes dominantes que por décadas han impuesto diversas formas de explotación laboral y sometido territorios de forma violenta.

Para afrontar este desafío debemos reconocer la complejidad que define el crecimiento y supervivencia de las sociedades: En un primer lugar, está fuertemente determinado por sus sistemas de creencias y valores, así como por la participación democrática de los actores de la sociedad, que posibilita la ruptura de estructuras hegemónicas; en un segundo lugar, las formas de vinculación a las cadenas económicas desde las más extractivas hasta las más inclusivas[4], y especialmente el conocimiento vinculado al reconocimiento y transformación de estas realidades[5], entendiendo que la ciencia lleva implícitos valores e ideologías en la forma en que se genera, valida y utiliza.

Efectivamente, desde la modernidad la racionalidad epistémica del modelo de producción, distribución y consumo del conocimiento tuvo un alto grado de determinación y responsabilidad en el aumento de las inequidades[6]. Los sectores encargados del cuidado de la vida no fueron ajenos a este fenómeno, pero además han sido cooptados por el complejo industrial de alimentos, fármacos, seguros y comunicacional, desnaturalizando la misión de proteger la salud y autodeterminación de las comunidades en los territorios. Situación que hoy nos lleva a superar desafíos ubicados precisamente en las tres dimensiones sustantivas del ser humano, en que Amartya Sen propuso crear capacidades: 1) Para saciar el hambre y evitar la desnutrición, 2) Para sanar la población, evitar la enfermedad y la muerte, y 3) Para asegurar el dominio del conocimiento

- Primer dilema: La ingesta como actividad evolutiva se transformó en consumismo por alteración los mecanismos adaptativos: “La comida está más allá de nuestras necesidades, se ha convertido en una mercancía, se ha reformulado para convertirla en una sustancia adictiva”[7].

- Segundo dilema: La apropiación del conocimiento de innovaciones sanitarias las convirtió de bien común a bien comercial por titularidad de patentes – lógica dominante de maximizar las ganancias en la producción de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Qué esperaríamos con la propiedad de los recursos genéticos humanos?

- Tercer dilema: De la autodeterminación al conductismo o de la racionalidad comunicativa vs racionalidad digital. El individuo pasa de actor activo y critico a consumidor atrapado en una red endógena perdiendo los referentes de la verdad, mediante mecanismos que llegan al inconsciente digital del cerebro (capas pres reflexivas, instintivas y emotivas de la mente); por retroalimentación se instala un control del comportamiento y de los grados de libertad del individuo, hasta el punto de que terceros obtienen pronósticos más precisos que los que pueda dar de sí mismo[8]

Como innovación de proceso la arquitectura territorial aquí propuesta debe ser el escenario de convergencia del conocimiento de los actores civiles, víctimas, organizaciones no gubernamentales, agentes económicos, académicos y gobiernos locales, incrementando capacidades para la creación de nuevos modos de interpretar los patrones de determinación de un “país enfermo”- de un “individuo enajenado”, que permita potenciar las capacidades de los actores del territorio para gestionar su transformación en procura de la protección de la vida como bien supremo, escenario que devuelve la dignidad profesional al personal de salud, situándolo como eje científico del cambio.

De otra parte, tener para Colombia la real dimensión del impacto histórico en la salud humana, implica adherirnos al avanzado proceso de estimar efectos en la población medidos en “años de vida saludable perdidos”, al cual se han sumado los organismos multilaterales, múltiples federaciones del estudio de enfermedades, organismos gubernamentales, diversas instituciones de orden académico y universidades ampliamente reconocidas, que integra la cohorte histórica poblacional más grande del mundo construida en un espacio de ciencia abierta disponible para la humanidad como “bien público”[9].

En esta ruta el hospital como nodo de conocimiento territorial deberá integrarse a la red mundial que estima los índices del Conflicto, de Esclavitud Moderna y de Carga de enfermedad, entre otros, apropiando estructuras de ampliación cognitiva, que sea accesible a todos los ciudadanos y les permita ser conscientes de su realidad y de sus derechos para convertirse en agentes generadores de cambio.

Se propone una “ontología relacional” en la cual los habitantes y actores locales se interconectan con la región, con el nivel nacional e incluso se integren al ecosistema mundial, madurando interacciones internas, locales y globales simultáneamente, en una dinámica de participación descentralizada, auto organizada y abierta, la cual ejerce una continua transformación y ampliación de posibilidades mediante mecanismos democráticos de validación, factible gracias a la interacción continua entre actores interconectados por una arquitectura de interoperabilidad informática[10].

Podemos afirmar que en la sociedad del conocimiento NO HAY LUGAR PARA EL SILENCIO; fortalece una época de escenarios democráticos que nos permitan consolidar espacios reflexivos ético-regulatorios, dando acceso equitativo al desarrollo del conocimiento sobre la interpretación de las realidades y sobre la gobernanza de los beneficios de la transformación digital, sin vulnerar la privacidad, seguridad y libertades individuales, empresariales o institucionales, pero dentro de un marco de justicia social, entendido que los referentes éticos deben ir más allá del ámbito individual, circunstancial e inmediato, hacia lo colectivo, preventivo y prospectivo.

Resumen

El devenir de la evolución humana ha estado marcado por dinámicas de explotación y dominación de unos grupos sobre otros, en este sentido la historia que conocemos se convierte en el relato desde la memoria de aquellos que sometieron poblaciones y territorios. En pleno siglo XXI, aún muchos habitantes del mundo enfrentan conflictos invisibles o no declarados, donde la violencia se manifiesta de manera oculta, y donde las caídas no se cuentan en los campos de batalla sino en enclaves económicos armados soterradamente, que se alternan con guerras más explícitas y expuestas al debate para ser justificadas como defensa de la democracia o de un progreso que nunca llega.

Es en esta lucha histórica por el dominio de los recursos, desde la defensa o expansión territorial en los albores de la humanidad, pasando por el sometimiento esclavista a gran escala en las épocas colonial-imperial y feudal, hasta globalizado capitalismo de hoy, que la condición de “esclavo” para innumerables seres humanos persiste en diferentes eslabones de la economía; muchos de los conflictos por los recursos se dan a expensas de personas en condición de vulnerabilidad quienes son privados de la libertad de aceptar o rechazar un trabajo, de salir de un confinamiento, de ser aceptado como inmigrante, y la violación de sus derechos para ser explotadas en beneficio de terceros en modalidades de trabajo forzoso, servidumbre, explotación sexual, trata de personas, involucrando incluso la venta y explotación de niños.

El progreso ha rodado sobre “modelos de desarrollo” en una lógica global de estructuras depredadoras y rentísticas en cabeza de imperios u organizaciones transnacionales, quienes desde una cosmovisión que privilegia la rentabilidad económica sobre la vida, logran elevadas ganancias en negocios incentivados por el consumismo del primer mundo; estas estructuras operan como cadena de tracción y presionan de manera incremental la disputa por rentas remanentes en escenarios de países de bajos ingresos donde se ejerce control territorial por la fuerza y el terror. Esta estructura jerárquica se réplica al interior de cada territorio con diferentes matices y cifras según la diversidad de las “bonanzas” que emergen entre lo legal e ilegal[11].

La era de transformación digital ha facilitado el reconocimiento global de realidades tradicionalmente ocultas: La Organización internacional del Trabajo – OIT, Walk Free y la Organización Internacional de Migraciones – OIM han desarrollado métodos para mapear estas cadenas de abastecimiento a nivel mundial y las formas de sometimiento asociadas: documentaron para 2021 al menos 50 millones de personas en condición de esclavitud moderna, 28 millones en trabajo forzoso y 22 millones en maridaje obligado, e identificaron formas como reclutamiento de niños para la guerra o trabajo forzado en cadenas de suministro, persecuciones políticas por agentes de Estado, tráfico de personas con fines sexuales o de comercio de órganos[12].

Hasta hace apenas unas décadas, la preocupación del derecho y la práctica humanitaria se había restringido a los efectos directos de la guerra (lesiones traumáticas o muertes en combate), no obstante los conflictos tiene efectos indirectos, como el sufrimiento por desabastecimiento de los elementos esenciales para la vida (alimento, agua, refugio, sanidad y seguridad); efectos indirectos que pueden ser sustancialmente mayores en “años de vida saludable perdidos” particularmente para poblaciones y ecosistemas vulnerables y que hoy, gracias a la convergencia de diversos saberes, se viene debatiendo y desarrollando métricas y patrones para dimensionar el daño e interpretar sus determinantes en los territorios[13].

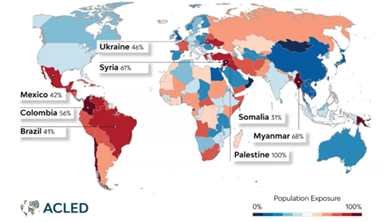

El proyecto Datos de Eventos y Localización de Conflicto Armado (ACLED: Armed Conflict Location & Event Data Project, por sus siglas en inglés) nos permite reconocer a nivel mundial la extensión y persistencia del conflicto que en sus estimaciones para 2023 ya se había incrementado en 12% con respecto a 2022, y aumentado más del 40 % en comparación con 2020; también reporta que una de cada seis personas vive en una zona en conflicto activo con más de 147.000 eventos y al menos 167.800 muertes.

Tasa de exposición de eventos armados, violencia política y disturbios – 2023

De los análisis del proyecto ACLED, se derivan mapas de exposición de la población y su territorio evidenciando la persistencia del conflicto en el tiempo ante el vaciamiento del Estado, ausencia de justicia, impunidad, y una cultura que legitima la violencia haciendo que las confrontaciones sean más prolongadas y crueles, máxime si las economías involucradas de fondo mantienen la demanda desde los centros nodales internacionales de consumo: En los territorio de los países que hacen parte del extremo extractor o productor de estas cadenas, sus habitantes quedan a merced de los delincuentes hasta el agotamiento por sustracción de los materiales y rentas explotadas, violentados en su dimensión cultural, social, ecológica, para imponer un estado de guerra y sometimiento brutal.

Estos conflictos en combinación con desastres naturales o decisiones tomadas sobre el suministro y racionamiento de alimentos recrudecen la vulnerabilidad provocando desabastecimiento, aumento de precios, y en última instancia hambre[14]; por ello, es pertinente preguntarnos hasta qué punto la mortalidad atribuible a las hambrunas de anteriores épocas, les hizo falta un análisis de determinantes estructurales en su dependencia de los conflictos armados prolongados alrededor de enclaves económicos, los que hoy se vienen evidenciado como factor cada vez más importante de inseguridad alimentaria y desnutrición en las poblaciones.

Colombia ha sido uno de los países donde las condiciones indignas de trabajo y el conflicto ha alcanzado mayores dimensiones. El poder arbitrario que se ha ejercido con opresión y crueldad contra poblaciones enteras estigmatizadas ha llevado a muchos de estos grupos a la miseria desde las múltiples estrategias de despojo que operaron como la extensión de intereses económicos, corporativos, ideológicos y religiosos, socavando el proyecto de república democrática.

Como una forma de resistir diversas organizaciones no gubernamentales, académicas y las mismas víctimas han recopilado la trágica historia de muchos territorios para tener una aproximación al nivel de destrucción humana y vulnerabilidad presente en el país, con la esperanza de tener justicia, o al menos la verdad y la explicación de lo sucedido; desafortunadamente, por fuera de cualquier valoración ética, los determinadores del conflicto saltaron al escenario político no solo para ampliar su dominio e incrementar su acumulación, además para encubrir su accionar por diferentes mecanismos:

- Uno, refugiándose en el negacionismo e instalando una estructura de categorización reduccionista y fragmentada de los hechos, obstaculizando que la evidencia del horror pueda ser extraída de los relatos y de los datos, para lo cual contaron con los medios de comunicación.

- Dos, con funcionarios del Estado para impedir investigaciones y esquivar condenas que pudieran responsabilizar a terceros y gobiernos de turno o incluso legalizar expropiaciones y saqueos, habiendo cooptado parte de la institucionalidad y la rama judicial.

- Tres, mediante grupos para-estado armados, imponiendo terror y asesinando a quienes se atrevieran a procesar los determinadores de estos actos delictivos, en colusión con las fuerzas armadas.

No obstante estas dificultades, diversos movimientos de protección de derechos humanos han documentado las atrocidades y puesto la evidencia al debate público, aún con el costo de sus vidas; a tal nivel en el país la violencia goza del velo subjetivo, que trastocó criterios y representaciones mentales al punto que ante estos hechos, políticos y corporaciones hicieron pactos de perdón y “olvido”. En este contexto, múltiples intentos de justicia para las víctimas se han convertido en letra muerta; la ventana que la negociación del acuerdo de Paz abrió a la verdad, tal vez no repare todo el daño causado, pero es un paso necesario para la no repetición.

El gobierno actual nuevamente le apuesta a reiniciar procesos de negociación con múltiples actores del conflicto, a implementar políticas de reparación a las víctimas, a superar disputas agrarias y las economías ilícitas, tomando como eje la justicia social, ruta de salida a la vorágine de violencias en la construcción de un futuro posible. Reconocida la situación de conflicto armado en una guerra de más de 70 años en el país, es imperativo interpretar a partir de la verdad, todos los determinantes de esta tragedia humana, cultural y territorial, como paso fundamental para construir paz con garantías de no repetición.

Dimensionar el impacto tanto humano y social de estas violencias pasa por revisar los daños ocasionados a la integridad individual y colectiva, si se quiere cultural y territorial; gracias a la agencia de las víctimas y a Organismos No Gubernamentales – ONG se han venido incluyendo en las categorías de sistematización los nombres que corresponden a los delitos cometidos (ni siquiera esto existía), también se ha trabajado en encontrar y visibilizar a las víctimas, pero aún tenemos inventarios incompletos y difusos en las categorías y estadísticas oficiales, que es necesario corregir de manera retrospectiva.

De manera reduccionista el relato oficial del conflicto armado en Colombia identifica los factores de riesgo proximales de violencia como de carácter individual, minimizándolo en su consolidación a un problema de carácter “interpersonal” en una mirada restrictiva que limita la política pública para plantear soluciones. De las cifras consolidadas hasta la fecha sobre la cohorte de 40 a 50 millones, podríamos tener prevalencias de violencia cercanas al 20% o 200 por 1.000 habitantes, 9 a 10 millones de víctimas mal contadas, una de las más altas del mundo. Pero más allá de las cifras, el arte y las ciencias sociales en diversas obras se han aproximado a la esencia del problema…

“…Como país y como sujetos necesitamos aprender a reflexionar más sobre nuestro pasado, tanto sobre los dolores íntimos que optamos por ignorar y se pueden convertir en melancolía, como por toda la sangre que se ha derramado a nuestros pies, por esos muertos que cargamos en la espalda sin saber que es por ellos que sentimos tanto peso sobre nosotros…. Vale la pena que estemos pegaditos a nuestra propia sombra para volver sobre nuestras penas, pero no podemos olvidar que esa sombra palpita, que no es solo la nuestra, que la sombra de los muertos también está presente y nos reclama por esta patria doliente”[15]…

Como lo señala la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad – CEV en relación a la tragedia en Colombia, es crucial responder a la pregunta ¿Qué pasó con la sociedad y el Estado mientras esto ocurría?, porqué se permitió y qué debemos hacer para que esta tragedia no se repita; la respuesta está en que la verdad oficial sobre la dimensión de este horror y sus causas se constituyan en un derecho público reconocido dentro y fuera del país, puesto que es la confrontación con esa realidad lo que permite construir las soluciones necesarias, es lo que le da posibilidades de futuro a las generaciones que vienen.

La CEV identificó la “ausencia de reconocimiento del OTRO, de la OTRA”, como la representación mental que propició el desprecio de los derechos y deberes como ciudadanos vinculando la población civil al conflicto armado (cualquier ciudadano que pensara distinto se convirtió en objetivo militar)[16], llevándonos a una escalada de traumas colectivos cuyos impactos han pasado de generación en generación durante décadas. No hay que perder de vista que esta representación resulta de violentar la cultura de la población en su propia dignidad, son la “acumulación y la codicia” el detonador inicial de esta cadena de degradación social; efectivamente, la disputa por las rentas encontró un aliciente o “justificación” en el señalamiento político, práctica utilizada desde varios siglos atrás e incrustada en la cultura colombiana.

Así, un determinante angular del conflicto es la forma como Colombia (sus distintos actores) se han insertado en la economía mundial…. y la forma como sus regiones se incorporan al desarrollo económico nacional, en una interdependencia de condiciones que han tenido como telón de fondo la cooptación del Estado[17].

Desde la mirada de los académicos se viene descifrando las fallas estructurales en la construcción sociohistórica de la nación que determinaron la violencia, para comprenderlas en la dinámica de la reconstrucción y deconstrucción del territorio; su complejidad nos exige entenderlas dentro del proceso de convergencia en lo social, cultural, geofísico y ecológico, para que en el territorio interpretemos como se resuelven las contradicciones y disputas entre agentes y grupos sociales de diferente composición por el aprovechamiento de unos espacios con diverso significado simbólico, cultural y de sustento.

En la plataforma abierta ACLED, aun cuando presenta una serie de desafíos metodológicos, concluye que en el país persiste un entorno mediático peligroso a un nivel comparable al de México o el Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), con serias y similares limitaciones periodísticas al informar sobre actores específicos, y cataloga a Colombia como uno de los países más peligrosos para los periodistas en el hemisferio occidental, quienes temen exponerse debido a la amenaza persistente por parte de grupos armados[18].

Para el análisis de determinantes de la violencia, trabajos como el del profesor Garay evidencian la misma lógica de las estructuras criminales transnacionales que usan las cadenas económicas legales donde eslabones ulteriores de la cadena en la comercialización al por mayor jalonan el tráfico, generando al interior del país una incesante disputa violenta entre organizaciones sicariales, con bajas y moderadas tasas de ganancia en relación con los riesgos de supervivencia asumidos por estos grupos delincuenciales[19].

El conflicto y la salud humana

Del dimensionamiento de los efectos del conflicto en la salud humana, ya en los años 90s la Organización Mundial de la Salud – OMS promovió el indicador Carga Global de Enfermedad y Factores de Riesgo – CGE_FR (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study – GBD, en inglés), el cual incluye el capítulo de causas externas y la subcategoría de violencia[20], implementado a nivel mundial para efectos de comparabilidad internacional como indicador compuesto, además por su ventaja de estimar el peso relativo de los factores de riesgo, lograr desagregaciones a nivel local y aportar de manera cíclica actualizaciones retrospectivas, así como proyecciones del comportamiento de las exposiciones y sus efectos.

Este proceso ha tenido como elementos habilitadores la vinculación incremental de los países miembros de la OMS (200 países), con el detalle del 90% de la población y más de 1.000 territorios a nivel mundial, aumentando significativamente el conocimiento de los procesos de enfermar y morir, y su relación con al menos cien determinantes proximales detallados y estudiados exhaustivamente[21], como ruta para profundizar otros grupos de causas estructurales de carga de enfermedad, incluida la violencia.

Ahora bien, el sistema de salud es considerado un determinante de la salud, por lo tanto, también debemos preguntarnos qué sucedía en este sector mientras en el país incrementaba la exposición a los factores de riesgo que mencionamos. Desde 1993 con la falsa expectativa de que el mercado ampliaría cobertura y mejoraría los servicios, acompañado además de un incremento sostenido de los recursos que el Estado destinaba al sector, lejos de disminuir la carga de enfermedad esta aumentó, y si trajo la competencia de los intermediarios por los recursos de la unidad per cápita que asigna el gobierno UPC, por generar rentas en el sector seguros y farmacéutico.

Es decir, a cambio de cubrir el plan de beneficios para los habitantes del país, estos recursos fueron desviados al enriquecimiento de terceros, multiplicando y soportando las ofertas de planes de salud “complementarios” y convirtiéndonos en uno de los países donde las tecnologías sanitarias se pagan al mayor precio posible en el mundo. Hoy tenemos un sistema de salud cooptado que desmontó la rectoría gubernamental, segregó el saber salubrista y desmanteló la salud pública, que deja a la sociedad con la carga de billonarias deudas que han llevado y llevaran a la quiebra mucha de su capacidad instalada en servicios de salud tanto públicos como privados, pauperizando su talento humano.

Sin duda, la Era Aumentada que transitamos representa un punto de quiebre, gracias a la integración histórica de dos potencialidades: Una, la modelación conceptual e intuición selectiva del ser humano en su capacidad cognitiva, instintiva y afectiva, y dos, la eficiente y veloz digitalización cognitiva de la máquina en su capacidad algorítmica y computacional; gracias a esta convergencia, hoy obtenemos escalas de modelación y procesamiento nunca antes vistas, disponibles en cualquier parte del mundo para el ejercicio democrático y el monitoreo de las políticas públicas, fortaleciendo la capacidad de innovar y consensuar ampliamente alternativas de futuro.

Es así como el conocimiento incremental que generan los proceso Walk Free, ACLED y CGE_FR como tendencia mundial, se expone en plataformas abiertas para la humanidad, de tal forma que la adherencia de cada país a esta red potencia las acciones de “democratización del conocimiento” y expande posibilidades de su “apropiación social” construyendo ecosistemas locales como espacios de conocimiento abierto, lo que permite la integración y uso de la información en la aplicación de derechos humanos y protección social en la población, y la aplicación del derecho ambiental en su geografía, así como posibilita un ejercicio sostenido de monitoreo a los determinantes de la salud territorial, para reconstruir las alternativas de futuro en dialogo global.

Este punto de quiebre es una oportunidad para poner en el centro del ecosistema territorial la gestión inteligente de los relatos y los datos sobre los determinantes de la salud poblacional y territorial, como proceso sistémico para apropiar e integrar el conocimiento local, que complementado con el saber científico de frontera, cualifique la capacidad de construir justicia social; vale decir que para lograrlo, se propone aquí una Arquitectura de Sociedad del Conocimiento en el marco del sistema nacional de I+D+i, que promueve un cambio cultural partiendo del uso de los saberes para la vida desde una convergencia de cultura popular y ciencia abierta que comparten la narrativa requerida para entender el entramado de complejidades de los determinantes de la enfermedad en su estructura social y económica.

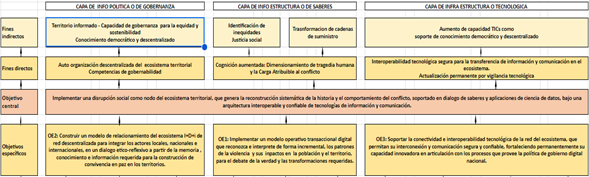

En síntesis, la instalación de capacidades para sanar y superar el conflicto en el país se fundamenta en una “innovación territorial de proceso” bajo un “modelo relacional integrado” en tres capas que implican una “reingeniería sobre las rutas” que permita dialogar a los actores y compartir relatos y datos de la historia y un futuro posible, en un ecosistema local, nacional e internacional que dimensione y visibilice la carga de enfermedad producto del conflicto, en la lógica de una red incremental soportada en un ambiente de interoperabilidad de gobierno digital en la Colombia potencia mundial de la vida.

Modelo relacional integrado para potenciar capacidades de construir la paz estable y duradera

Fuente: elaboración propia

Mientras la capa cognitiva – de Info Estructura o de Saberes– genera un conocimiento sólido y robusto de lo sucedido, la capa de gobernanza – de Info política– hacen posible su generación y democratización dentro de un enfoque de justicia social concertado; paralelamente, la capa de Infra Estructura o Tecnológica facilita convergencia de contribuyentes y beneficiarios del conocimiento generado, involucrando la mayor parte del territorio y facilitando diálogos de orden territorial, regional, nacional y global.

La interoperabilidad para la vida sana y el trabajo digno es un desafío, lograr la narrativa integral de lo que sucede en las cadenas de suministro en el país, su relación con las violencias y sus consecuencias en la salud implica articular información sectorial económica, ambiental y demográfica donde el hospital del conocimiento es un nodo estratégico que converge información de otras fuentes como:

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Medicina Legal, Policía (SIEDCO: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional), Fiscalía, Atención sanitaria y de atención a víctimas, del CNMH; Centro nacional de memoria histórica, Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la CEV, JEP: Jurisdicción Especial para la PAZ, UBPD: Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, UARIV: Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas, y MinCiencias entre otros.

Unido a todo el sistema de monitoreo territorial ambiental y de valoración de riesgos, relacionados con desastres, contaminaciones y problemas de saneamiento básico, soportado este esfuerzo en el sector TIC para hacer uso de iniciativas como la plataforma X-Road® administrada por la Agencia Nacional Digital y otras infraestructuras en construcción que van a permitir la soberanía de los datos.

La convergencia entre saberes, ciencia y datos abiertos en la Era Aumentada tiene un gran impacto en las creencias, valores y en los compromisos éticos en la sociedad, la implementación de este tipo de innovación de proceso genera una cultura organizacional en una lógica distinta, a modo de disrupción social, que va más allá de la transformación digital que vivimos, que es apenas la herramienta que debe gobernar la sociedad, mediante cambios fundamentales:

- El primer cambio, invita a superar la mentalidad restrictiva de saberes, para dar apertura intercultural, intersectorial e interdisciplinar buscando soluciones colectivas, soportadas en la inteligencia de una red plural de conocimiento;

- El segundo cambio, lleva a vencer la mentalidad restrictiva de la democracia, para ampliar la interlocución y dirigirse a los otros actores que son parte del ecosistema y especialmente involucrar a la sociedad civil, y tener la capacidad de escuchar a quienes han sido víctimas.

________________

[1] https://www.comisiondelaverdad.co/como-lo-hicimos/ruta-metodologica-del-esclarecimiento-de-la-verdad#section-1

[2] CINEP

[3] Don Tapscott y Anthony D. Williams (2006)

[4] Assemoglu y Robinson. Porqué fracasan los países. (2013)

[5] Ilya Prigogine (1989). Filosofía de la inestabilidad. 1989

[6] Lanz, R. (2010). Diez preguntas sobre transdisciplina. Revista de Estudios Transdisciplinarios, 2(1), 11–21.

[7] Robert Lustig, Pediatra Neuroendocrinólogo.

[8] Byung-Chul Han. Infocracia, La digitalización y la crisis de la democracia. 2022

[9] https://www.healthdata.org/about/partnerships

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8002976/

[11] Garay Salamanca, Luis Jorge. El reordenamiento territorial, la justicia social y ecológica, y la inclusión socio-productiva. 2022

[12] https://www.walkfree.org/resources/

[13] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00130-6/fulltext#

[14] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00131-8/fulltext#back-bib2

[15] López, Ana. TEJIENDO MEMORIA ESTABA LA PÁJARA PINTA SENTADA EN EL VERDE LIMÓN, DE ALBALUCÍA ÁNGEL. 2016

[16] Informe de Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la No Repetición. 2022.

[17] Garay, Luis. La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia 2013

[18] https://rsf.org/en/country/colombia

[19] Garay, Jorge. La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia 2013

[20] https://www.healthdata.org/about/mission-and-vision – con el soporte científico y tecnológico del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud – IHME de la Universidad de Washington en Seattle.

[21] IHME aporta las estadísticas oficiales de salud para el OMS/OPS a partir de las estimaciones del Estudio Mundial de Carga Global de Enfermedad y Factores de Riesgo.

Vianney Motavita Garcia, MD Epidemióloga, Magíster CG+I, Colaboradora proceso mundial CGE_FR y Candidato a doctor en Pensamiento Complejo, línea Bioética.

Foto tomada de: UNIR Perú

Deja un comentario