Con datos del DANE, del primer trimestre móvil de marzo a mayo de 2025, 2,5 millones de jóvenes se encuentran en situación de NINI. Como suele ser usual, las mujeres son las más afectadas, siendo el 67% de este grupo, es decir 1.68 millones de jóvenes mujeres no cuentan con la posibilidad de estudiar o de trabajar.

Si bien la situación ha venido mejorando, en tanto se han abierto posibilidades de educación o de trabajo para este grupo poblacional, con elementos importantes desde la política pública: matrícula cero, ampliación de cupos en el SENA, beneficios fiscales al primer empleo, entre otros; la disminución no es significativa mostrando las dificultades estructurales que como sociedad se tienen para darle una salida efectiva a este problema.

Y si bien este es un fenómeno mundial, al igual que la desigualdad, en los países de la OCDE Colombia ocupa el tercer lugar, por debajo de Panamá y de Costa Rica, superando a países como México, Italia, Lituania, España, Bulgaria, Israel o Francia, solo para citar los 10 primeros del escalafón.

El problema es serio, tener el 22,5% de la juventud del país sin alternativas claras de formación, desempeño laboral y por ende de ingresos, se constituye en un aliciente para que esta población no solo enfrente problemas de frustraciones, enfermedades mentales o suicidios, sino que son propicios para terminar en actividades ilícitas o reclutados por grupos al margen de la ley. Este modelo de exclusión, que pervive y se resiste al cambio, se encarga de fortalecer el deterioro de la juventud, teniendo esto un costo de proporciones incalculables para la sociedad, para la productividad y para el desarrollo. Este si que debería ser un tema de interés para tantas personas y gremios que a diario se preocupan por la productividad y la competitividad, pero que terminan solo concentrados en algunos determinantes y alejados de los elementos esenciales de esa productividad.

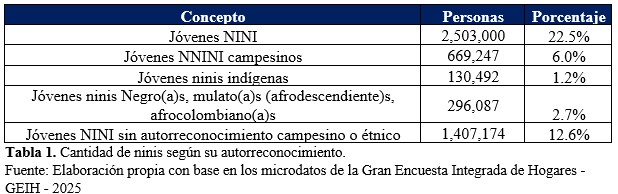

En este contexto, es fundamental comprender quiénes son estos jóvenes y cómo varía su situación según las regiones del país. Tal como se detalla en la tabla 1, con base en cálculos propios a partir de los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2025, se estima que alrededor de 669 mil jóvenes campesinos en Colombia —un 6% del total de jóvenes del país y el 23% de toda la juventud campesina— no tienen la oportunidad de estudiar ni trabajar. Esta cifra refleja un panorama profundamente preocupante, para las zonas rurales, donde las oportunidades siguen siendo escasas y desiguales.

A este panorama se suman otros datos que permiten dimensionar aún más la exclusión que enfrenta la juventud en Colombia. Por ejemplo, el 26% de los jóvenes indígenas y de quienes se reconocen como negros, mulatos, afrodescendientes o afrocolombianos se encuentran en situación de NINI. En conjunto, este grupo representa más de 420 mil personas, lo que subraya la necesidad de atender con urgencia las desigualdades que persisten por razones étnicas, territoriales y estructurales.

Además, con datos del 2023, solo el 43,1% de los jóvenes logró hacer tránsito inmediato a la educación superior, es decir, 43 de cada 100 accedieron a continuar sus estudios al año siguiente de terminar la secundaria. En departamentos con una alta ruralidad como Cauca, Nariño, Putumayo, Vaupés o Vichada, esta cifra desciende aún más, acercándose al 30%, lo que evidencia una brecha alarmante en el acceso desde la ruralidad y en los departamentos “mara la educación superior. En el ámbito laboral, el panorama no es mejor: apenas el 46% de los jóvenes rurales están ocupados, lo que refleja la falta de inclusión y las limitadas opciones de desarrollo para quienes habitan fuera de los centros urbanos.

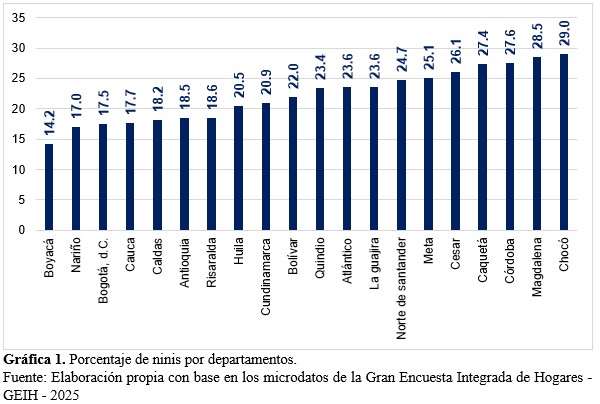

Si observamos la distribución por departamento, se encuentra que, en regiones como Meta, Cesar, Caquetá, Córdoba, Magdalena y Chocó, el porcentaje de jóvenes NINI supera el 25% del total de la población joven. Esta situación es especialmente visible en territorios ubicados en las periferias del país, caracterizados por una alta ruralidad y una notable presencia de población indígena, afrodescendiente y campesina (gráfica 1).

En departamentos como el Chocó, históricamente afectado por el abandono del país, la baja inversión en infraestructura educativa y de salud, así como por la persistencia de conflictos armados y problemas de conectividad, las oportunidades para los jóvenes son escasas, los y las jóvenes NINI llegan al 29% siendo la más alta del país, congruente con las altas tasas de informalidad, deserción escolar y tránsito a educación superior que perviven en este departamento.

Por su parte, en el Magdalena (28,5%), a pesar de estar ubicado en una zona estratégica del Caribe, y ser un departamento de unos potenciales considerables en diferentes sectores, persisten altos índices de pobreza, desempleo juvenil y debilidades estructurales en la oferta educativa y formativa. Estos factores combinados hacen que amplios sectores de la juventud en estas regiones enfrenten serias limitaciones para acceder a trayectorias de vida dignas y sostenibles.

Caso contrario, con valores por debajo del promedio nacional, se encuentran departamentos como Bolívar, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Boyacá al igual que la Ciudad capital Bogotá. No obstante, los datos presentados son lo suficientemente altos como para que deban ser una preocupación tanto de las autoridades públicas como de la sociedad en general.

Quedan entonces retos bastante fuertes hacia los años venideros. Este fenómeno social no puede pasar como una simple noticia de coyuntura, unas cifras mas que sirven para criticar o no las políticas actuales, se trata de cómo país, acompañar procesos incluyentes y dignos para que la juventud pueda se eso que a diario decimos sin que sepamos o nos pongamos de acuerdo de cómo hacerlo realidad. Solo para continuar el debate unos puntos que, sin duda tendrán que ser analizados y llevados a políticas concretas tanto públicas como mixtas.

- La participación masiva en las elecciones a los consejos de juventud debe ser motivada desde colegios y universidades, así como desde los lugares de trabajo. Pero son también las alcaldías las que calle a cale barrio a barrio deben acudir para informar, sensibilizar y propiciar la participación en estos procesos.

- Todos los municipios de Colombia deberían contar, de acuerdo con sus posibilidades de gasto e inversión, con una política de juventud donde garanticen las condiciones mínimas de acceso, permanencia y culminación de la educación secundaria y facilitar el acceso a educación superior, bien sea técnica, tecnológica o profesional.

- Posibilitar programas de garantía de las trayectorias educativas completas, constituyendo además unos fondos mixtos que permitan el avance de la juventud en temas de ciencia, tecnología e innovación.

- Igualmente, estas políticas deberán no solo estar fundamentadas en los derechos sino posibilitar los diferentes enfoques sean de género, campesino, étnico, entre otros, incluso distribuidos por edades, que permitan hacer de la inclusión y el goce efectivo de los derechos, además que son emanadas desde la Constitución nacional, elementos necesarios para profundizar la calidad de vida y la democracia.

- Desde el gobierno nacional, fundamentalmente desde el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo, incluido el SENA, profundizar las políticas de expansión del acceso y permanencia a la educación, permitiendo también la participación de privados, constituyendo alianzas mixtas virtuosas que posibiliten el aprovechamiento de infraestructuras y capacidades técnicas.

- Consolidar programas en marcha como CampeSENA, Full Popular, Empleos para la vida, renta ciudadana, entre otros que garanticen los recursos de permanencia al sistema educativo, a la formación para el trabajo y al incentivo empresarial para el primer empleo o empleos juveniles.

- Priorizar los temas de jóvenes rurales y mujeres, tanto en las ciudades como en los campos, implementando procesos formación, terminación de secundaria, accesos a la educación superior y remuneración básica, especialmente para las mujeres y su relación directa con las economías del cuidado.

- Incentivas el acceso a las artes, la música, las letras, en general a la cultura, como alternativa, opción de vida y materialidad de las capacidades y virtudes que se poseen y que pueden ser dinámicas de sentido de vida, pero también de garantía económica.

- Garantizar la recreación y el deporte no solo como actividades lúdicas o de salud física, sino como ocupaciones económicas concretas que posibilitan la realización de una vida plena.

Como se dijo, los retos son enormes, pero necesarios de asumir, máxime que estamos en momentos donde la inteligencia artificial lejos de convertirse en una amenaza por los efectos de precariedad laboral y desincentivo en la formación, debe ser un soporte para construir nuevas éticas, mejores relaciones de los seres humanos con la tecnología y con la naturaleza.

Jaime Alberto Rendón Acevedo & Sebastián Gutiérrez Villamil, Centro de Estudios e Investigaciones Rurales – Observatorio Rural, Universidad de La Salle

Foto tomada de: Boyacá Visible

La enfermedad es grave y el tratamiento costoso. La prevención es lo único que podrá salvar a la sociedad: la educación inicial… la educación de los padres

Esta situación que pasa con nuestra juventud, es muy bien aprovechada por los diferentes grupos delincuenciales tanto urbanos como rurales. Aquí es donde este gobierno en lo que le queda y en el que viene debe enfocar sus mayores esfuerzos, si en verdad se le quiere quitar la leña que atiza el fuego de la violencia en nuestro pais y poder avanzar con mayor certeza hacia la paz que tanto anhelamos.