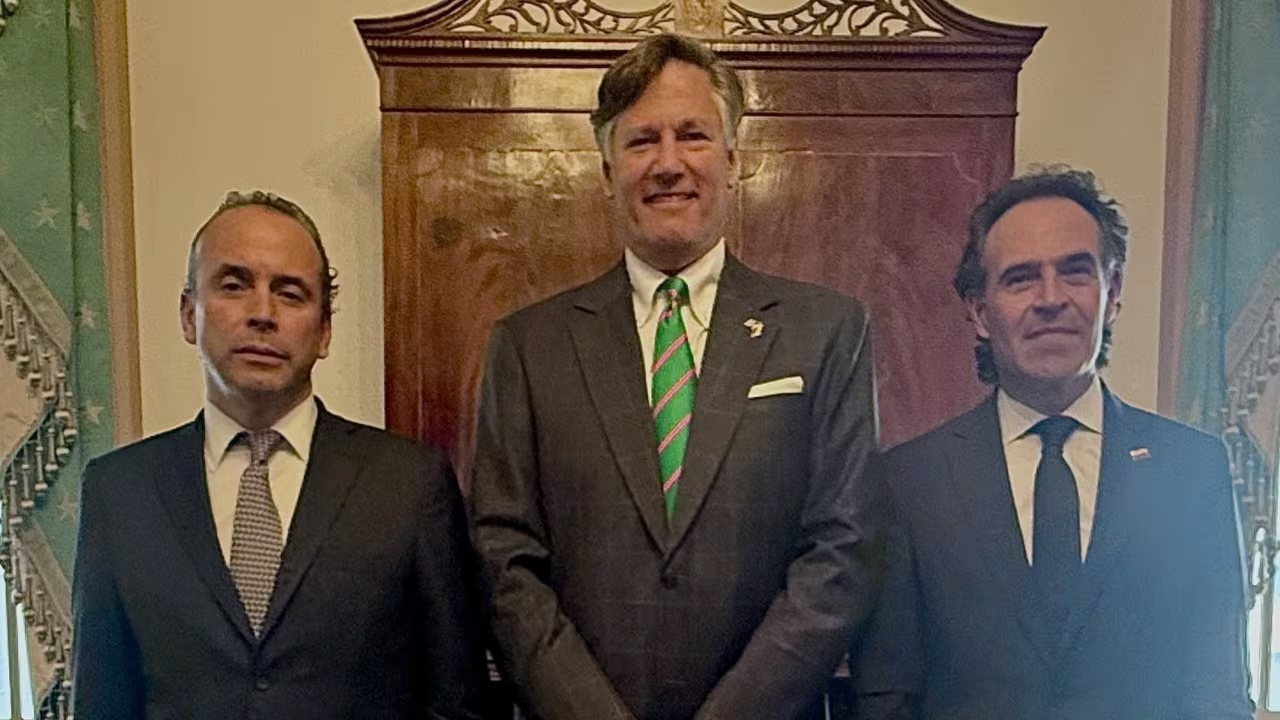

A mí, en cualquier caso, me resulta humillante que el presidente Bill Clinton le haya impuesto a Colombia el trámite de la certificación en la lucha contra el narcotráfico como requisito de entrega de la ayuda al país. Yo puedo entender que el entonces presidente Ernesto Samper haya aceptado dicha imposición: al fin y al cabo, estaba contra la pared debido a las denuncias de financiación de su campaña presidencial por el cartel de Cali. Incluso puedo entender que el presidente Petro anuncie su disposición a reanudar las polémicas fumigaciones aéreas debido a las presiones que está recibiendo de parte de todos aquellos poderes económicos, sociales y políticos, que actualmente se lamentan del deterioro de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Cuando en la CNN le preguntaron a Alejandro Eder por los motivos de su insólito viaje, respondió que el propósito del mismo era “arreglar un poco el desastre con un aliado estratégico”. Y recordemos que, a propósito de la divulgación de los audios en los que el excanciller Álvaro Leyva implicaba a figuras relevantes del trumpismo, el también excanciller Luis Gilberto Murillo emitió una declaración en la que afirmaba que Estados Unidos es “un aliado estratégico”. Y lo mismo hizo la ANDI. A este bloque de incondicionales de Washington pertenecen tanto Alejandro Eder y Federico Gutiérrez, representantes políticos del empresariado tanto de Cali como de Medellín.

Pero el hecho de que entienda las razones por las cuales Petro hoy y Samper ayer, han dado su brazo a torcer, no impide mi desacuerdo radical con la humillante certificación. Tanto porque pone al país en la situación de país tutelado, de país que depende de la aprobación o no de su conducta por una potencia extranjera. Como porque la certificación ratifica con fuerza el sometimiento de Colombia a la “guerra contra el narcotráfico”. Hoy elevada, por decisión del presidente Donald Trump, a la condición de “guerra contra el narcoterrorismo”. Guerra que Washington ha convertido en una guerra sin fin, una más de “las guerras infinitas” que Estados Unidos lleva librando desde hace décadas, en las que no importa tanto la victoria formal en las mismas como el hecho de estirarlas en el tiempo todo lo máximo posible. La ganancia está en la guerra misma no en si se gana o se pierde. Para demostrarlo basta recordar que, según organismos de investigación especializados, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, el volumen del negocio derivado de la prohibición de las drogas, alcanzó cifras que oscilan entre 300.000 y 500.000 millones de dólares al año. Cifras astronómicas, que indican cuánto se beneficia el sistema bancario y el negocio inmobiliario con tamaño flujo de capital.

Mientras ellos ganan, nosotros nos matamos, de creer a la declaración del alcalde Eder a la CNN de que “los cuatro atentados terroristas cometidos en Cali” en los últimos meses tienen detrás a organizaciones narcotraficantes.

Pero no solo está el problema de que esta guerra no pueda alcanzar nunca su objetivo explícito. Tal y como lo demuestran las cifras proporcionadas por el gobierno nacional del decomiso de 1.429 toneladas de coca en los últimos tres años. Y un informe de la ONU comprueba que el 62% de la producción mundial de coca corresponde a Colombia. Y eso que tenemos siete bases militares norteamericanas cuya función oficial es ayudar a nuestras fuerzas armadas en su lucha contra el narcotráfico. ¡A 29 años de la muerte de Pablo Escobar y a 27 del encarcelamiento de Gilberto y Miguel Rodríguez el negocio sigue más boyante que nunca ¡

Pero esta maldita guerra no solo es infinita. También ha servido y sirve a los fines políticos de Washington. Como lo demuestra la acusación al presidente Nicolás Maduro de ser la cabeza del cartel de los cuatro soles y del Tren de Aragua, a los fines de legitimar la enésima tentativa de derrocarlo. Si los 8 buques de guerra y el submarino nuclear que el Pentágono ha desplegado cerca de las costas venezolanas y las nuestras, llegan a realizar con éxito un bombardeo de “decapitación del régimen”, como el que los israelíes realizaron hace poco en Irán, la justificación del mismo ya está servida. “Hemos descabezado a una temible organización narcoterrorista”. Y todos tan contentos.

No me resisto a concluir esta columna recordando las razones por las cuales el entonces presidente Richard Nixon declaró la “guerra a las drogas”. Fue en el verano de 1971, cuando las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y los motines en los barrios negros de las principales ciudades del país ocupaban las principales páginas de los diarios y abrían los noticieros de la televisión. Y para peor, crecía el entusiasmo de la juventud por los hippies, su forma de vida comunitaria y su pacifismo radical. Una amenaza mortal para el complejo industrial militar y el American Way of Life, tan dada a la violencia.

El asesor del presidente Nixon, John Ehrlichman, confesó los verdaderos motivos de dicha guerra al reportero Dan Baum con estas cínicas palabras: “La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después, tenían dos enemigos: la izquierda pacifista y la comunidad negra. ¿Entiendes lo que digo? Sabíamos que no podíamos ilegalizar ni estar en contra de la guerra ni ser negro, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína. Y luego criminalizarlos severamente, podíamos perturbar esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias de la noche. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Claro que sí”.

Más claro, el agua.

Carlos Jiménez

Foto tomada de: El País

Deja un comentario