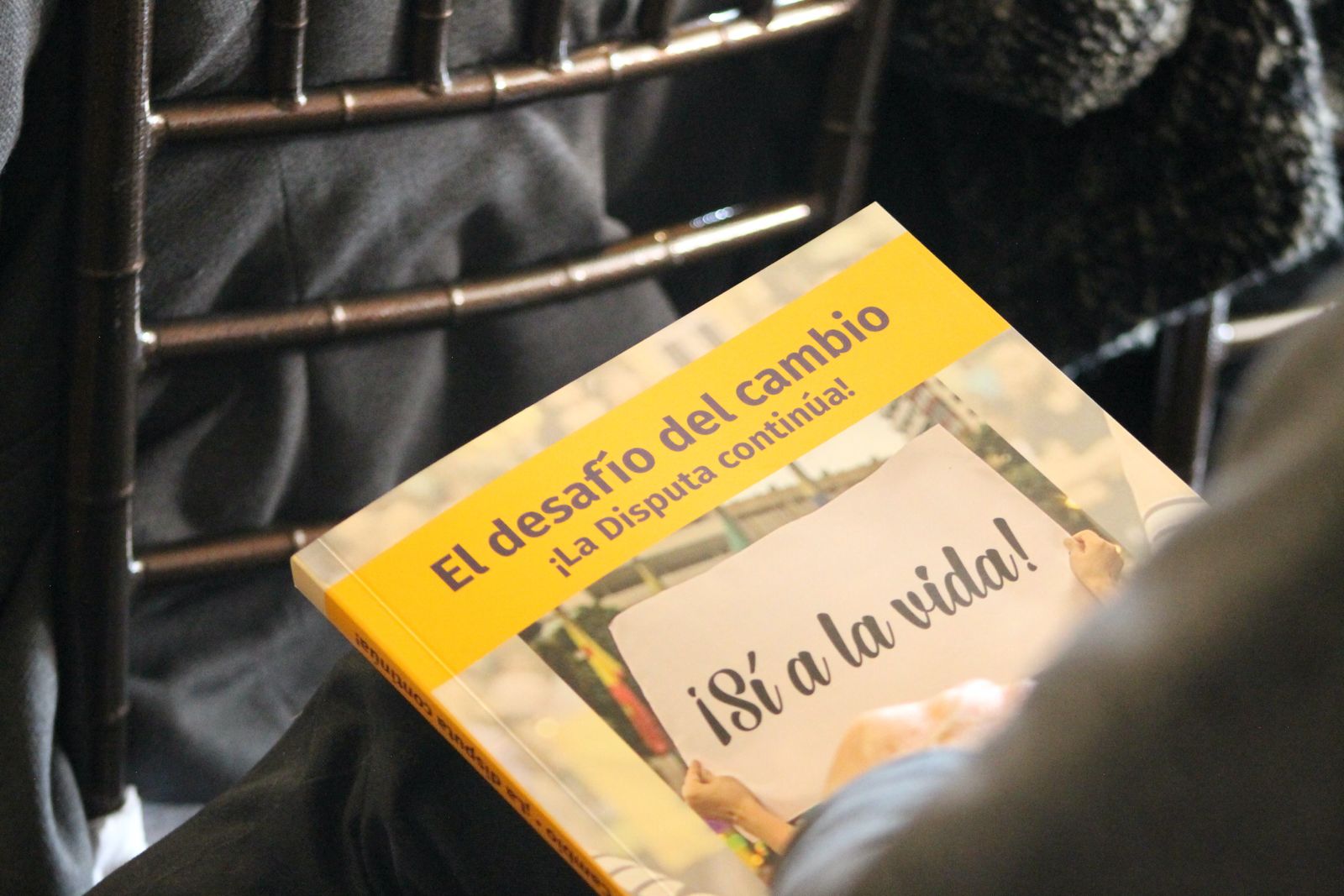

El informe “El desafío del cambio ¡La Disputa continúa!” reconoce de entrada que “no son éstos, buenos tiempos para la promoción y la defensa de los derechos humanos”. En el mundo entero, advierte, “se está registrando un viraje no simplemente hacia la derecha política sino hacia el abandono del discurso de los derechos humanos que, construido en las postrimerías de la segunda guerra mundial, venía sirviendo de fuente de legitimidad de los gobiernos, de los partidos e incluso de los Estados mismos”[1].

Este informe, de 228 página, realizado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), con el apoyo de WOLA, OIDHACO, Corporación Viso Mutap y el Programa Somos Defensores, ofrece un análisis sobre la situación de derechos humanos en el tercer año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez de manera general. No pretende hacer un balance de conjunto del gobierno, pero si quiere mostrar la situación de los derechos humanos, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano y los actores políticos que se han dedicado a obstaculizar la agenda progresista del actual gobierno.

Si bien en su análisis se reconocen algunos avances respecto a deudas históricas desatendidas por gobiernos pasados y revisa los nuevos desafíos derivados de una agenda reformista dentro de una coyuntura compleja y con importantes sectores interesados en impedir que se concreten las transformaciones que claman la mayorías nacionales, el panorama en términos de paz, democracia efectiva y derechos humanos es inquietante. No sólo porque persisten los factores estructurales de la violencia, la fragilidad institucional en algunos territorios, la diversificación de las estructuras criminales, y una sistemática vulneración de los derechos de sectores y grupos sociales específicos, sino que además el contexto internacional parece acercarnos más a una aterradora distopia, que al auge de una civilización pacífica donde la justicia y la acción de los tribunales internacionales marquen nuestro rumbo.

América Latina hoy está amenazada y la integración regional que propuso la CELAC en 2014 para fortalecer la defensa de intereses comunes sin la intervención de potencias externas, es más necesaria que nunca. En 2014, durante la II Cumbre de la CELAC en La Habana, Cuba, los países de América Latina y el Caribe proclamaron la región como una Zona de Paz, y ratificaron su compromiso de resolver los conflictos pacíficamente, sin recurrir a la fuerza, respetando la soberanía y la autodeterminación de cada Estado. Hoy por cuenta de una política agresiva, intervencionista y profundamente imperialista por parte de Estados Unidos, aumenta la tensión mientras se llevan a cabo ejecuciones de civiles venezolanos, a través de misiles en aguas del caribe, sin que las naciones y los organismos multilaterales logren contener esta violenta arremetida, so pretexto de neutralizar la acción del narcotráfico, cuando la solución definitiva a este flagelo ya se conoce desde hace muchos años.

La llegada a Estados Unidos de un gobierno que agita la consigna “America First”, señala el informe, “ha radicalizado las políticas de subordinación hacia la región: freno a la inmigración, recorte de apoyos económicos, debilitamiento del multilateralismo, y desdén por valores asociados a los derechos humanos, incluyendo el respaldo al Acuerdo de Paz. En términos prácticos, más allá del episodio de los deportados, el retiro de USAID, algunas disputas públicas con senadores y funcionarios republicanos, y ciertas advertencias relacionadas con la “proximidad con China”, no se han materializado otras acciones concretas”. Y a eso se suma la “descertificación” condicionada, tipo chantaje que cae sobre Colombia. La posición del gobierno ha sido clara: rechazar esa arbitraria decisión que desconoce los esfuerzos del país y los costos humanos en su lucha contra las mafias y el narcotráfico, y no prestar, en ninguna circunstancia, el territorio nacional para la invasión militar a un país hermano. Es cierto que la defensa de la dignidad y de la soberanía tiene costos, que deben asumirse, por supuesto, aunque el contexto nacional no sea el mejor. Sabemos que la respuesta del imperio podría ser visceral y en extremo prepotente, pero también que ello nos obliga a mirar en otra dirección y a forjar alianzas entre pares con otras naciones.

La esquiva paz

“Colombia, potencia mundial de la vida” es una apuesta profunda que se consolida a través de una agenda social incluyente, que llega a sectores históricamente abandonados y logra dar respuesta a necesidades apremiantes, con acciones concretas, como se ha visto en La Guajira a través de una importante inversión que garantiza el acceso a agua potable, en el déficit habitacional en más de 400 municipios, en la adjudicación de títulos prediales y la adjudicación de miles hectáreas de tierra fértil a campesinos, indígenas y comunidades afro. Un resultado importante indica que entre 2022 y 2024, más 2.1 millones de personas salieron de la pobreza monetaria, y según el DPN, 251.000 personas vencieron la pobreza multidimensional en el último año. Sin embargo, más allá de los avances sociales para mejorar la calidad de vida de las poblaciones, y del compromiso del gobierno con la política de Paz Total, las confrontaciones armadas, las disputas territoriales, los paros armados, los confinamientos, desplazamientos forzados y las ejecuciones de líderes sociales, perpetúan una guerra interna que se resiste a abandonar nuestra historia.

Basta con recordar la disputa territorial entre el frente 33 de las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos en el Catatumbo (Norte de Santander) a comienzo de este año, lo que generó una fuerte crisis humanitaria, el desplazamiento de más de 50 mil personas, asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones de adolescentes reclutados. En febrero se recrudecieron los combates entre el frente de guerra oriental del ELN y la estructura 29 de las disidencias de las Farc en Arauca, y en lo que va del año, el ELN ha decretado tres paros armados en la subregión del San Juan, Chocó, afectando a varias comunidades y resguardos indígenas, y desplazando a miles de familias. Los enfrentamientos armados y el uso de minas antipersona también aumentaron en esta región en el presente año.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, afirmó que en “el primer semestre de 2025, la situación humanitaria en Colombia se agravó considerablemente, con consecuencias cada vez más severas para la población civil. El impacto en las comunidades superó lo registrado en el mismo periodo de 2024”. Y advierte que, si esta tendencia continúa, 2025 cerrará como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década”[2].

En cinco artículos el informe “El desafío del cambio ¡La Disputa continúa!” reseña la crudeza de la persistente violencia que se expresa en los territorios a través de la persecución a personas defensoras y firmantes de paz (considerados objetivos militares por grupos armados), desplazamientos masivos, violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ y las deficiencias estructurales del Estado en materia de inclusión y protección. “Las tensiones en torno a los avances normativos en materia de inclusión y derechos sofocan la agenda del cambio, pues mientras un sector institucional defiende políticas por la igualdad, en “otros espacios de poder, como el Congreso, se alinean con tendencias regresivas globales. Las organizaciones de mujeres y de personas LGBTIQ+ coinciden en señalar la brecha entre el discurso oficial y la inoperancia real del Estado, así como la exclusión de sus voces en decisiones cruciales sobre paz, democracia y política exterior”.

Frente a las múltiples violencias que se expresan en el país, el informe señala que si bien, durante los ceses al fuego producidos por la aplicación de la Política de Paz Total, la cantidad de víctimas de DMM presentó una leve mejoría, durante los 34 meses del actual gobierno los desplazamientos forzados múltiples y masivos continúan siendo el mayor hecho victimizante que produce la guerra en el país. El principal responsable de este delito es el ELN seguido por los llamados Grupos Armados Sin Identificar (GASI) y por la fuerza pública.

Se mencionan seis regiones donde la vulneración a los derechos humanos es sistemática y recae en las comunidades más vulnerables. A cada una de ellas le dedica un artículo: 1) Catatumbo: la capital nacional de la paz en espera 2) Cañón del Micay: las balas no son el camino. 3) Chocó: situación humanitaria. 4) Hacia una caracterización del conflicto en el Magdalena Medio. 5) Violencia, confinamientos y expansión de los grupos armados ilegales en cinco departamentos del caribe colombiano. Y 6) El norte del Tolima y la situación de los derechos humanos: reflejo del interior de Colombia.

Sobre la política de Paz Total, el estudio es bastante crítico y señala que, pese a la buena voluntad del Gobierno, no se ha logrado trazar una ruta clara para su consolidación. La violencia persiste en los territorios al igual que las connivencias entre autoridades y actores armados, que dan forma a un cogobierno ilegal. Y tampoco se ha cumplido con compromisos estructurales, como la adecuación de la inteligencia a estándares de derechos humanos. “A ello se suman errores de diseño y la falta de una estrategia clara de negociación, incluida la carencia de reglas claras para el sometimiento, los problemas en los ceses al fuego y la débil atención humanitaria. Por otra parte, son evidentes las resistencias sistémicas, ya sea de parte del Congreso, de las Fuerzas Armadas o de los poderes locales. El caso del ELN ejemplifica los retrocesos: tras rupturas y hechos de violencia, se abandonó la negociación política para volver a la lógica militar”.

Indicadores de cambio

Si bien se destaca la apuesta reformista del gobierno, señalando la importancia de las reformas laboral y pensional que, pese a la férrea oposición de grupos de poder y al tortuoso trámite legislativo, lograron abrirse paso, no ha corrido con la misma suerte la reforma al sistema de salud ni la reforma agraria que debe ser profundizada, aunque ha logrado importantes avances en materia de restitución, titulación de predios, recuperación y adjudicación de tierras a población campesina.

Frente al tema ambiental, pese al ideal del gobierno y a su voluntad de cumplir con las metas globales y avanzar en la descarbonización, o al importante logro de haber reducido de modo significativo la deforestación de la Amazonía (registrando las cifras más bajas en las dos últimas décadas), el modelo extractivista se mantiene intacto, dice el informe, y poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles tal vez tome más tiempo del anhelado. Un hecho significativo que muestra una senda de no retorno, y que es motivo de esperanza, es la política de Transición Energética Justa, que hoy incluye el aval fiscal del CONFIS al programa Colombia Solar para reemplazar progresivamente los subsidios a la tarifa de energía eléctrica mediante la instalación masiva de sistemas solares fotovoltaicos en hogares de estratos 1, 2 y 3. Este compromiso ambiental es vital para el gobierno, pero el camino para impulsar medidas más audaces ante el legislativo no es limpio no sencillo.

Uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el Gobierno Nacional para avanzar las varias de sus reformas estratégicas y en la construcción de una nueva noción de país, fundado en un proyecto de nación diverso, incluyente y respetuoso de la vida y la diferencia, ha sido el Congreso de la República, al que el informe califica, como “trinchera conservadora, responsable de una ofensiva legislativa regresiva”. Y como ejemplo menciona el archivo del proyecto de ley “Nada que curar”, que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”, lo que refleja el fortalecimiento de sectores conservadores articulados con agendas anti-derechos”, y por supuesto el resurgir de un fuerte planteamiento fascista.

“Las intervenciones de los sectores opositores abundaron en desinformación pseudocientífica y referencias religiosas, revelando la fuerza que han ganado los lobbies confesionales dentro del Capitolio. En paralelo, se radicaron proyectos que proponen restringir derechos de las personas trans, especialmente de menores de edad. El proyecto de ley 001/2024 del Senado plantea la prohibición del acceso a tratamientos de afirmación de género en menores, valiéndose de información falsa y alarmista. Otro proyecto fue PL-181 de 2024, que busca excluir a mujeres trans de competencias deportivas femeninas, basándose en una lógica biologista que desconoce los avances del derecho internacional y de las ciencias médicas en relación con el reconocimiento del género”.

Estos planteamientos regresivos en cuando al alcance de importantes conquistas sociales nos indica que se debe seguir trabajando arduamente en una formación anclada en conceptos humanistas y valores morales que sean capaces de trascender los discursos de odio y derrotar los estigmas fecundados en la ignorancia, la manipulación del miedo y el fanatismo, casi siempre determinado por factores culturales.

Sin embargo, pese a los ataques de sectores ultraderechistas al Plan Nacional y a la agenda por el cambio, se pueden identificar algunos avances en poblaciones específicas, como en lo referente a la participación de las mujeres y sus procesos organizativos o la conquista de derechos por parte de la población LGBTIQ+.

Sobre mujeres, el informe destaca la Política Exterior Feminista (PEF), como bandera de diálogo con el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas, en línea con los países latinoamericanos. Reseña la elaboración de un documento técnico que enmarca su accionar en dos vías: “una, de trabajo interno para fortalecer la participación y la comprensión de la igualdad de género en la cartera exterior; y dos, hacia el exterior en el marco de la relación diplomática de Colombia con el mundo”. Aunque aún está pendiente la firma del decreto que dará fuerza a la implementación de esta política, se menciona que la PEF colombiana es la tercera en implementarse en la región, luego de México y Chile.

Respecto a población LGBTIQ+, se recuerda que en diciembre de 2024 “se aprobó el CONPES 4147, que adopta la Política Pública Nacional LGBTIQ+ como instrumento de largo aliento para la superación de desigualdades históricas, e incorpora metas de reconocimiento de derechos en salud, educación, justicia, trabajo, participación política y cultura, articulando acciones entre los sectores del gobierno central y los territorios. Su aprobación coincide y se relaciona con otro instrumento estratégico aprobado ese mismo año: el CONPES 4143, correspondiente a la Política Nacional de Cuidados, que reconoce a las personas LGBTIQ+ como sujetas de cuidado y de derecho al cuidado digno. Un avance fundamental en la conquista de derechos que debe ser llevado a los diferentes ámbitos de la vida social, política, académica y cultural del país. El brutal asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans de 32 años, ocurrido en Medellín el pasado 4 de abril, además de conmocionar e interpelar a nuestra sociedad, nos confirmó que la normativa legal nunca será suficiente sino se combate transfobia y se modifican las bases culturales que dan pie a la discriminación, al estigma y a los crímenes de odio.

Justamente, el informe propone ir más allá de los mecanismos legales y principios conceptuales para abordar alternativas creativas y colectivas que ayuden a impulsar el cambio estructural propuesto por el actual gobierno. Para ello presenta 25 recomendaciones que se clasifican en tres áreas: Paz (8), Derechos Humanos (14) y Democracia (3). En estas evalúa el desempeño de los organismos de control, destacando la labor de la defensora del pueblo, Iris Marín, por su gestión despolitizada e independiente del gobierno, y llama la atención sobre la “persistencia de la impunidad en casos de criminalidad de agentes del Estado por desapariciones forzadas; así como en las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos perpetrados en alianza o connivencia con los paramilitares “que han quedado congeladas en la Fiscalía con el pretexto de la competencia de la JEP sobre estos crímenes, omitiendo su obligación de continuar las investigaciones hasta tanto la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad solicite los expedientes; razón por la cual la mayor parte de los máximos responsables de estos crímenes no se encuentran rindiendo cuentas por sus acciones ante la JEP.”

En el cierre del informe se acude a un concepto tan revelador como interesante: el de “democracia de baja intensidad”, desarrollado por el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Aquí se describe como “un sistema donde, pese a existir instituciones formales como elecciones, partidos, división de poderes, estas operan dentro de márgenes estrechos que imposibilitan transformaciones estructurales. En Colombia, esta baja intensidad se expresa en la cooptación de la agenda pública por parte de élites económicas, mediáticas y políticas, que limitan la participación ciudadana efectiva y restringen el debate democrático”.

La conclusiones plantean un serio y peligroso desbalance entre la actividad propagandística de algunos de los grandes medios informativos y la ausencia de una política eficaz para el uso y fortalecimiento de los medios de comunicación populares y comunitarios, que deberían ser los principales aliados estratégicos de la agenda del cambio.

“El poder sin contrapesos que hoy detentan gremios empresariales y medios de comunicación en Colombia plantea serios riesgos para la democracia. La capacidad de incidir en la agenda legislativa, bloquear reformas progresistas y moldear la opinión pública sin responder a controles institucionales ni a la ciudadanía, configura un escenario donde el poder privado sustituye al mandato popular. Frente a ello, es urgente abrir el debate sobre los límites a la concentración mediática, la regulación de la propiedad cruzada, la financiación de medios públicos independientes, y la transparencia en las relaciones entre poder económico y poder político. También es vital garantizar el derecho a la comunicación de sectores sociales y populares, así como fortalecer el control ciudadano sobre los medios y los gremios. Construir una democracia de alta intensidad implica democratizar la información, redistribuir la voz pública y reequilibrar las relaciones entre Estado, sociedad y mercado”.

Lo que podríamos esperar en este último año de gobierno, en medio de un contexto complejo a nivel interno y también regional, es que además de avances reales que hagan de la Paz Total una realidad fáctica y de la justicia una vocación estatal, se garantice de alguna forma que las fuerzas sociales que construyen tejido en los territorios, los sectores democráticos y humanistas que promueven reformas estructurales, y los abanderados de un cambio cultural que desemboque en una transformación política, logren unificarse tanto en defensa de vida como de la soberanía continental para que la furia de un mandatario y la soberbia de una potencia no logren nunca más poner en jaque la estabilidad, la dignidad y la unidad de nuestra América.

En el equilibrio de fuerzas siempre al borde de romperse, la legislación sobre derechos humanos desempeñaba un papel muy importante, dice el informe, y hoy más que siempre debemos lucharlo, defenderlo y recordarlo.

Para leer el informe completo ir a:

https://www.oidhaco.org/wp-content/uploads/2025/09/El-desafio-del-cambio-final-2025.pdf

_______________________

[1] Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), otros; “Informe El desafío del cambio, la disputa continúa”. Pág. 6.

Ver en https://www.oidhaco.org/wp-content/uploads/2025/09/El-desafio-del-cambio-final-2025.pdf

[2] CICR; “Colombia: 2025, camino a ser el peor año de la última década en cuanto a consecuencias humanitarias”. Cifras de enero a mayo de 2025. Bogotá, 30 de julio de 2025. Ver en: https://www.icrc.org/es/articulo/colombia-2025-camino-ser-el-peor-ano-de-la-ultima-decada-en-cuanto-consecuencias

Maureén Maya

Foto tomada de: Colectivo de Abogados

Deja un comentario