El sistema de salud diseñado en la Ley 100/93 dejó dos regímenes: i) el contributivo, que reemplazó al antiguo Seguro Social, hoy tiene 25.5 millones de personas afiliadas, incluyendo los regímenes especiales, y ii) el subsidiado, con 26.6 millones de afiliados con carnet, bajo la modalidad de subsidio a la demanda en sustitución del antiguo subsidio a la oferta, que no tenía carnet.

En el contributivo se diferencia entre cotizantes y beneficiarios, los primeros, aproximadamente 12.5 millones de personas, financian el sistema, mientras los beneficiarios o el núcleo familiar, aproximadamente 13 millones, depende de ellos, en una relación de 1.1 beneficiario por cada cotizante. Todo el subsidiado se financia con diferentes asignaciones del PGN, no hay cotizantes y no aplica la figura de beneficiarios.

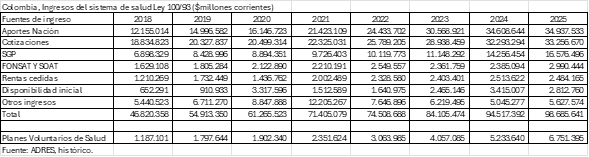

El sistema construido en la Ley 100/93 se financió en 2024 con $94.5 billones y se proyecta en 2025 hacerlo con $98.7 billones (cuadro), obtenidos de 10 diferentes fuentes, las más importantes, para 2024, fueron: i) cotizaciones, es el aporte obligatorio de los ciudadanos afiliados al régimen contributivo, $32.3 billones, ii) aportes Nación, directamente del PGN, $34.6 billones, iii) recursos de transferencia al Sistema General de Participaciones, SGP, $14.3 billones, incluidos en el PGN, iv) tarifas del FONSAT y SOAT, $2.4 billones, v) rentas cedidas hacia departamentos y municipios, $2.5 billones, vi) disponibilidad inicial del PGN, $3.4 billones, y vii) otros ingresos, dispersos en tasas y contribuciones, $5.6 billones.

Las cotizaciones o aporte de los ciudadanos equivalen al 34.2% del ingreso del 2024 y provino de: i) los trabajadores dependientes, que aportan el 4% de su salario mensual, para $20 billones, ii) los trabajadores independientes, que aportan el 12.5% sobre el 40% de sus ingresos mensuales, para $6 billones, iii) los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivencia, que aportan el 4%, el 10% o el 12% de la mesada, de acuerdo a la tabla de ingresos, para $5.7 billones, y iv) una serie de personas en condiciones especiales, desde servicio doméstico hasta aprendices del Sena, que aportaron $0.6 billones.

Hasta la Ley 1607 de 2012, reforma tributaria, los empleadores aportaban el 8.5%, desde 2007, como aporte patronal obligatorio a salud. Desde enero del 2013, que entró en vigor esa Ley, el aporte patronal se dejó de pagar y fue sustituido por el impuesto de renta corporativo, el 9% con destinación especifica, integrándose a los aportes Nación. Con esta Ley se estatizó un componente principal de los ingresos y se fortaleció la privatización del gasto.

Ver cuadro: Revista Sur 421 Cuadro Ricardo Bonilla G

Diferentes páginas, que informan sobre la parafiscalidad y los aportes a la seguridad social, insisten en que el aporte es de 12.5% del salario, distribuido en 4% trabajador y 8.5% el empleador, y concluyen que es una excepción no pagar esto último.

La realidad es todo lo contrario, la norma es no pagarlo y la excepción hacerlo, hay cuatro excepciones: i) el estado empleador que lo sigue pagando sobre poco más de un millón de empleados públicos, ii) las entidades sin ánimo de lucro ESAL de régimen tributario especial, unas 30.000, cuyo pago está compensado con menor tasa de impuesto de renta, iii) los trabajadores particulares con sueldos superiores a 10 salarios mínimos, que no superan el 2% de las nóminas, y iv) las personas naturales que contraten un solo trabajador, lo cual es profundamente inequitativo.

El 65.8% o $63.2 billones del ingreso del sistema de salud en 2024 se financió con impuestos, tasas y contribuciones, es decir con recursos mediados por el PGN. Las dos modalidades más importantes son: i) la asignación directa del PGN, identificada como “aportes Nación”, que proviene de impuestos de libre destinación y del componente de destinación especifica derivado del “9% del impuesto de renta corporativo”, con que se sustituyó el antiguo aporte patronal, y ii) la liquidación de las transferencias destinadas al Sistema General de Participaciones SGP, de las cuales el 23.5% financia la salud de los territorios. Con algunas rentas cedidas, el cobro del SOAT y otras tasas se completa la financiación pública al sistema.

Lo que no es obligatorio para financiar el sistema dejado por la Ley 100/93 se convierte en gasto de bolsillo y lo pagan los ciudadanos, sin que se contabilice en el sistema. El gasto de bolsillo se divide en dos: i) el dinero que ingresa directamente a EPS, tal sucede con los Planes Voluntarios de Salud PVS, medicina prepagada, copagos y cuotas moderadoras, y ii) el dinero que ingresa directamente a las IPS, por concepto de consultas, tratamientos, laboratorios e intervenciones quirúrgicas, etc., identificados como servicios prestados a particulares, medicamentos comprados directamente en la red farmacéutica y costos de transporte, atención y cuidado.

Según ACEMI hay más de dos millones de personas en algún plan complementario o medicina prepagada, eso es el 18% de los cotizantes del régimen contributivo y cubre al 9% de sus afiliados. ADRES recogió información de la Base Única de Datos de referencia de PVS, para 2023, y estimó 2.1 millones de personas con algún PVS, por el cual realizaron pagos por $4.1 billones que, proyectado al 2024, da $5.2 billones, aproximadamente el 16% de lo recaudado por cotizaciones. Ese recurso monetario ingresa directamente a las EPS y no se reporta al sistema, se maneja autónomamente y repercute en sus estados financieros.

Se han identificado cuatro modalidades de PVS, en orden de importancia: i) los Planes de Atención Complementaria PAC, con casi un millón de afiliados, que reciben propuestas de atención oportuna y efectiva en un portafolio de actividades, ii) la medicina prepagada en la misma EPS, con medio millón de afiliados a los que se les propone como ventaja de atención en todas las disciplinas, laboratorios e intervenciones quirúrgicas, iii) medicina prepagada en diferente EPS, con más de 450.000 afiliados y alternativa de oportunidad respecto a la EPS de base, y iv) las pólizas de salud, con más de 250.000 suscriptores que demandan una atención específica de una contingencia.

¿Porque tener una PVS y no quedarse solamente con la EPS de base? Los funcionarios de la EPS se encargan de transmitir las ineficiencias del sistema y propiciar alternativas para mejorar el servicio, de manera personalizada, y sugieren el acceso a una PVS, con el argumento de obtener ventajas de oportunidad, acceso más rápido a citas y trato diferencial en atenciones clínicas y de intervenciones quirúrgicas, como formas de saltarse la cola. La disyuntiva es someterse a la lentitud de los tramites o adquirir una PVS y hacer mas agiles los procedimientos. Quien tiene mayor capacidad de pago opta por lo segundo.

¿Quién puede acceder a una PVS? En principio todos los afiliados cotizantes del régimen contributivo, no existe para el subsidiado. Cuando se examina las condiciones de acceso a las PVS se encuentra que hay dos tipos de usuarios: i) los cotizantes individuales que priorizan el tiempo y por capacidad de pago optan por saltarse la cola, no son propiamente los cotizantes de salario mínimo y muy probablemente ninguno por debajo de cuatro salarios mínimos, seguramente son todos los que tienen ingresos superiores a los 10 smmlv, y ii) las empresas que cuantifican las pérdidas de tiempo de sus empleados en tramites y procedimientos del sistema y prefieren reducirlos afiliando a sus empleados a un programa de PVS, en un examen claro de costo – beneficio.

Otro componente de gasto de bolsillo que llega directo a las IPS, bajo coordinación con las EPS, son los copagos y cuotas moderadoras, alrededor de $1.5 billones en 2024. Se cancela en la EPS, de origen, o en la IPS donde se presta el servicio. En última instancia, es la IPS la interesada en obtener el comprobante de pago. Entre PVS, copagos y cuotas moderadoras, las EPS recibieron, directa o indirectamente $6.7 billones más que las cotizaciones, equivale al 21% del recaudo obligatorio de 2024. No se cuantifica en el sistema, pero su uso tiene implicaciones en los costos identificados para calcular la Unidad de Pago por Capitación UPC, con mayor peso sobre los usuarios que no tienen PVS.

El gasto de bolsillo más promocionado y evaluado es el que llega directamente a las IPS, sin coordinación con alguna EPS, y se relaciona con las decisiones de los usuarios y afiliados actuando como particulares frente al sistema, demandando consultas, exámenes y tratamientos pagados por su cuenta, otra forma de saltarse la cola. Incluye compra de medicamentos, desde los de uso corriente para la automedicación, hasta los que las EPS no entregan y presionan a los usuarios a adquirirlos por su cuenta, pasando por los formulados en servicio de prepagada o complementario, cuando no son provistos por la EPS de base.

Los gastos relacionados con transporte, atención y cuidado en salud normalmente han sido de bolsillo y pueden formar parte de nuevos programas voluntarios que faciliten acceso a ambulancias, consultas y terapias domiciliarias. El avance de decisiones que incluyen algunos de estos costos, tutelas y otras de carácter judicial, han llevado a hacer visibles estas necesidades, especialmente cuando se trata de personas que requieren acompañamiento y atención permanente. No hay cuantificación consolidada de estos gastos.

Para los hogares, el acceso a salud en el régimen contributivo significa dos tipos de gasto, el obligatorio reflejado en la cotización, y el de bolsillo en todos los gastos adicionales al sistema, desde PVS hasta atención como particular. En el régimen subsidiado queda el gasto de bolsillo, en todas sus expresiones. El financiamiento, para 2024, del sistema fue de $94.5 billones, de los cuales $32.3 fueron recaudo de cotizaciones del contributivo. Si se agrega PVS, copagos y cuotas moderadoras, al sistema le llegaron $101.2 billones y los hogares aportaron $39 billones. Falta cuantificar el resto del gasto de bolsillo, también aportado por los hogares.

Ricardo Bonilla González, Ex ministro de Hacienda

Foto tomada de: AS Colombia

Excelente trabajo Ricardo. Es el mejor articulo sobre financiacion de la salud que he leido en 30 años.Saludos

Muy buen articulo sobre como se financia la salud en Colombia. Esperemos para la próxima que el Dr Bonilla, escriba sobre como se desfinancia la salud en Colombia y haga economía política aclarando los 10 puntos de la reforma a la salud que no deberían tener controversia por los opositores de este gobierno. Si es que algún día los políticos nuestros, en un acto raro de cordura, respetan el articulo constitucional, que dice, que el bien común debe estar por encima de intereses particulares.