En una revisión exhaustiva de los libros de texto de ciencia política sobre Relaciones Internacionales (RI), Carvalho et al. (2011) muestra que la mayoría de ellos presenta una interpretación eurocéntrica del Tratado de Westfalia de 1648, explicándolo como el principal contribuyente al nacimiento del moderno sistema estatal internacional, compuesto por Estados nacionales independientes que reconocen la soberanía de los demás. Sin embargo, como señalan Carvalho et al. (2011: 741-742), incluso en el supuesto nacimiento del sistema estatal internacional, la estructura se caracterizaba más por complejas estructuras jerárquicas que por la supuesta anarquía que implica que cada entidad política tenga la misma cantidad de soberanía.

El énfasis en esta comprensión de la soberanía estatal en el discurso de la ciencia política también ha sido descrito y criticado por Krasner (1999: 3-7), quien argumenta que la estandarización de normas hegemónicas relacionadas con la comprensión de la soberanía es, en el mejor de los casos, una hipocresía organizada, ya que los Estados intentan influir en la autonomía de otros Estados y también se inclinan y rompen las normas adheridas a la soberanía cuando les conviene, destacando que las violaciones de la soberanía de Westfalia en realidad aparecen como la norma en lugar de adherirse a ella.

Esto implica que “ni la soberanía de Westfalia ni la soberanía legal internacional han sido jamás un equilibrio estable del cual los gobernantes no tuvieran incentivos para desviarse” (Krasner, 1999: 24). No obstante, el discurso sobre los Estados nacionales, su soberanía y la comprensión de Westfalia del sistema estatal internacional persisten como una idealización hegeliana moderna de un modelo aplicable universalmente (Halperin & Palan, 2015: 2-3). Halperin y Palan (2015) problematizan la universalidad del modelo de Estado-Nación destacando el contexto histórico único bajo el cual surgieron los Estados nacionales europeos.

Dichos autores (Ibid. 2016: 2-4) resaltan que la idealización y el énfasis excesivo en la ciencia política sobre el Estado descuida las estructuras jerárquicas imperiales sobre las que se construye el proyecto del Estado-Nación. Du Pisani (2019: 84) destaca que “la modernidad occidental y la creencia en el progreso son casi sinónimos”, por lo que no debería sorprender que el paradigma contemporáneo en la ciencia política retrate el surgimiento del sistema de Westfalia como un desarrollo histórico que sigue la idea moderna de la historia como un desarrollo lineal hacia el progreso, y por lo tanto como un alejamiento de las injusticias y desigualdades del pasado sistema imperial.

Sin embargo, Halperin y Palan (2015) argumentan que deberíamos ver el surgimiento del sistema estatal internacional como una reformulación de las estructuras imperiales pasadas, a la luz de los legados imperiales. El enfoque poscolonial adoptado por dichos autores puede utilizarse para explorar cómo la persistencia eurocéntrica en retratar el Estado soberano como un modelo universal y dado por sentado en la ciencia política resalta un dominio hegemónico en el campo donde tal entendimiento se produce como sentido común, y por lo tanto, “cómo los sistemas de conocimiento occidentales están relacionados con el ejercicio del poder occidental: cómo el conocimiento sobre los pueblos colonizados ha servido a los intereses de los colonizadores, y cómo las tradiciones y universalismos canónicos ‘occidentales’, así como la propia relación colonial, reprimen, excluyen, marginan y objetivan al ‘otro'” (Halperin & Palan, 2015: 5).

Figuras prominentes dentro del campo de la ciencia política, como Jürgen Habermas, también han sido criticadas por su excesivo enfoque en el marco westfaliano, que asume que las poblaciones son grupos homogéneos que comparten historias colectivas y voluntades definidas dentro de las fronteras territoriales de los Estados nacionales. Sin embargo, como lo destaca McQuire (2018: 137-138) a través del análisis de las conceptualizaciones de los subalternos de Nancy Fraser, el énfasis westfaliano en la inclusión política y la autonomía, como algo que gira en torno a los límites territoriales de los Estados, es limitado en su comprensión de los fenómenos globales.

Por ejemplo, las corporaciones internacionales son capaces de transgredir los marcos territoriales y, por lo tanto, quedar exentas del control democrático en el que se basa la legitimación de la soberanía del Estado. Estos puntos ciegos empíricos también son evidentes en la forma en que la comprensión de los marcos estatales presupone una ciudadanía política homogénea dentro de la concepción territorial del Estado, pero no logra abarcar a los grupos que transgreden tales marcos, como las personas apátridas, los inmigrantes y otros marginados cuyos derechos y capacidades para participar en los procesos democráticos son definidos por la mayoría sobre la cual se basan estas suposiciones mencionadas.

McQuire (2018: 138-141) destaca que, en el contexto de la globalización, la conceptualización weberiana de la legitimidad basada en el Estado se está desconectando cada vez más de la capacidad del Estado para resolver problemas socioeconómicos para estos grupos marginados, debido a la incapacidad de reconocer que son las estructuras hegemónicas que impulsan la globalización las que crean grupos subalternos, ya que dichas estructuras priorizan los intereses corporativos transnacionales sobre la democracia local y la justicia social.

Como explica McQuire (2018), el trabajo de Fraser es un llamado a un nuevo marco político capaz de ir más allá de las limitaciones de la idea weberiana y hobbesiana del Estado nacional, un marco que sea capaz de responder a las necesidades de la era global. Este marco debe reconocer que los poderes hegemónicos contemporáneos se asemejan a proyectos imperiales y, por lo tanto, operan por diseño para eludir los principios democráticos limitados en los que descansa la legitimidad de la soberanía del Estado.

El marco debe ampliarse más allá de las limitaciones westfalianas para abarcar una solidaridad global basada en el ‘principio de todos los sometidos’, lo que significa marcar una clara distinción entre “actores que tienen una participación directa en el diseño de las leyes y aquellos que simplemente viven bajo ellas” (McQuire. 2018: 141). Esto significa una ampliación de los principios democráticos en los que descansa la legitimidad del Estado hobbesiano. Tal reinterpretación democrática debe basarse en ‘voz igual’ – la capacidad de todos los actores para participar en procesos democráticos ascendentes que pueden desafiar y cambiar las leyes existentes.

Este marco también ha sido propuesto por Michael Hardt y Antonio Negri (2004) en su concepto de la ‘multitud’. En este trabajo, Hardt y Negri (2004: 374-376) destacan que el discurso en la ciencia política sobre la soberanía se ha representado predominantemente en la tradición de la teoría y filosofía política con la idea de que solo “uno” puede gobernar. Esto no solo se relaciona con formas de gobernanza pasadas, por ejemplo, las monarquías, sino también con la forma contemporánea de democracia ejercida en los Estados nacionales, cuya regla de mayoría se basa en la suposición hobbesiana de que la población es un cuerpo homogéneo capaz de elegir a un gobernante soberano, que gobierna sobre el Estado como la analogía hobbesiana de la cabeza que controla las extremidades del cuerpo y, por lo tanto, dicta en qué dirección se mueve el cuerpo.

Si bien esta democracia contemporánea, como se mencionó, se presenta en la ciencia política contemporánea como un desarrollo progresivo hacia un tipo de gobernanza más ideal, Hardt y Negri (2004: 374-377) nos recuerdan que esta comprensión de la democracia despoja de su significado original a la democracia, ya que en realidad se asemeja más al gobierno monárquico, a pesar de la idealización liberal de conceptos como la división de poderes en el marco del Estado nacional.

De hecho, Tin Bor-Hui (2010: 191) ha argumentado que la división de poderes en los Estados nacionales europeos fue el resultado de la necesidad del Estado de financiar su creciente empresa bélica, más que de ideales liberales de progreso hacia la gobernanza democrática, ya que el Estado otorgó concesiones políticas a la clase burguesa a cambio de préstamos. Estas circunstancias históricas de deformación deliberada del Estado resaltan el punto de Krasner (1999) sobre la hipocresía respecto a la soberanía, y contrastan marcadamente con las definiciones weberianas del Estado como una unidad burocrática centralizadora y racional-legal.

Cuando las contradicciones mencionadas en los marcos del Estado nacional westfaliano son evidentes, debemos preguntarnos por qué los mitos relacionados con el origen del Estado nacional soberano, como mencionan de Carvalho et al. (2011), siguen siendo representados hegemónicamente en los libros de texto de Relaciones Internacionales en el campo de la ciencia política. Una respuesta es que “el mito westfaliano sirve como un asunto de conveniencia intelectual, proporcionando una historia simple y ordenada sobre el origen de la soberanía y el sistema anárquico de Estados” (de Carvalho et al. 2011: 756).

Pero, una respuesta más elaborada es que la reproducción de tales mitos crea un sentido común sobre el origen del Estado nacional, que genera consentimiento a la existencia del sistema estatal internacional y el modelo estatal europeo sobre el cual se basa (Carvalho, Leira y Hobson. 2011: 756). Así como las mitologías nacionalistas legitiman una autoridad estatal al “proporcionar los materiales dramáticos para las liturgias nacionalistas y ofrecer avenidas y oportunidades para que la población sometida establezca relaciones posiblemente más cooperativas con el Estado” (Centeno. 2002: 265).

Frente a la era contemporánea globalizada y los desafíos históricos presentados aquí, Scuccimarra (2021: 108-109) también ha criticado el paradigma contemporáneo en la ciencia política por ser inadecuado para abordar los desafíos globales contemporáneos debido al énfasis excesivo en la soberanía absoluta en el marco westfaliano. Al igual que Hardt y Negri (2024) y McQuire (2018), Scuccimarra (2021: 103-105) aboga por una reinterpretación del discurso en la ciencia política sobre la relación entre gobernantes y gobernados.

Ello requiere una reconceptualización del Estado, basada en una comprensión más ‘modular’ de la soberanía como algo que puede ser compartido y adaptado a necesidades específicas, permitiendo a los actores establecer una mayor colaboración internacional que los límites del marco westfaliano. Esto implica un enfoque cosmopolita de la democracia, basado en la inclusión, la participación y la autodeterminación – un alejamiento de las normativas abstractas hacia resultados constantemente negociados de los compromisos políticos entre actores en diversos niveles. Además, Scuccimarra (2021: 103) señala, que la necesidad de tal marco es el resultado de “la crisis del paradigma teórico y político de la edad moderna temprana.”

El estado y las definiciones coercitivas en la era contemporánea de la globalización

Varios autores en el campo de la ciencia política han argumentado que el Estado nacional europeo se originó a partir de conflictos violentos (Tilly, 1985; Kaldor, 2013; Centeno, 2002), haciendo que la existencia y la universalidad del Estado hobbesiano parezcan de sentido común para los estudiantes del campo (Halperin y Palan, 2015: 2), ya que los Estados existen en un sistema anárquico; “en el Estado y la postura de gladiadores… sus armas apuntando, y sus ojos fijos unos en otros” (Hobbes, 1951: 79).

Lo dicho hace que el conflicto violento parezca una parte inherente del Estado, hasta el punto de que el monopolio de la violencia se ha vuelto integral a las propias definiciones del Estado nacional por autores como Tilly (1985) y, más notablemente, la definición de Weber del Estado como una “forma de asociación política que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia dentro de un territorio geográfico” (Bambara, 2016: 1).

La violencia coercitiva y la decisión soberana del gobernante del Estado sobre cuándo aplicarla para mantener el orden se han integrado así como sentido común en el campo de la ciencia política. Es especialmente evidente en la escuela de pensamiento realista, donde “cualesquiera que sean las preferencias de la razón, el conflicto es el propio orden y, en consecuencia, las guerras virtuales son siempre posibles en un metafórico ‘estado de naturaleza’” (Leca, 2011: 96).

Bambara (2016: 1-2, 8) destaca que el discurso eurocéntrico sobre la formación del Estado y el análisis histórico de los orígenes del Estado han entendido predominantemente la soberanía en relación con el imperio de las fronteras territoriales westfalianas de Europa, pero así descuidan que estos Estados eran de hecho coloniales e imperiales, por lo que el Estado no solo “reclamó un monopolio del uso legítimo de la violencia dentro de un territorio (nacional) dado, sino que extendió esa violencia a otros territorios y en apoyo de actores no estatales (como compañías comerciales y las apropiaciones de colonos)” (Bambara, 2016: 2).

Sin embargo, los límites de las fronteras territoriales del concepto de autoridad racional-legal de Weber y la sociología de la dominación descuidan tales contextos históricos significativos, y así “no toman en cuenta las acciones del Estado sobre poblaciones fuera de sus parámetros autodefinidos y hacia quienes no hay relación de responsabilidad (solo de dominación…)” (Bambara, 2016: 8).

Como Bambara (2016), Centeno (2002) también ha criticado a la ciencia política por su dependencia hegemónica y modelos idealizados basados en experiencias europeas, problematizando la aplicación universal de estos en partes no europeas del mundo, afirmando que la sociología política ha persistido en considerar el patrón europeo occidental como un estándar histórico” (Centeno, 2002: 275).

Dicha crítica se presenta al intentar aplicar la dependencia de la guerra en el modelo de creación de Estados de Tilly (1985) a la experiencia de la formación del Estado en América Latina. Aquí, Centeno muestra las limitaciones inherentes debido a los legados imperiales, que tanto Bambara (2016) como Halperin y Palan (2015) han mencionado como no contabilizados en el discurso weberiano. Centeno (2002: 263) destaca que los conflictos violentos en el continente han sido, de hecho, contraproducentes para la formación del Estado, no menos porque ya existe una presencia establecida de intereses de actores internacionales que consisten en un matrimonio imperial entre Estados extranjeros y capital.

Kaldor (2013) también argumenta que el modelo estatal weberiano encontrado en el marco westfaliano es inadecuado para explicar los conflictos violentos en la era contemporánea de la globalización, caracterizada por la interconexión global y los cambios en la autoridad política. De hecho, Kaldor (2013: 5) argumenta que los conflictos contemporáneos no son una expresión de la soberanía hobbesiana del Estado, sino que reflejan una crisis hegemónica de tal soberanía. Surgen en el contexto de la erosión de la autonomía estatal basada en el monopolio de la violencia, con la posibilidad de llevar a la desintegración del Estado en lugar de a la formación o centralización del poder estatal.

Así, los conflictos contemporáneos exponen una división hegemónica “global/local entre aquellos miembros de una clase global que pueden hablar inglés, tienen acceso a Internet y televisión satelital, que usan dólares o euros o tarjetas de crédito, y que pueden viajar libremente, y aquellos que son excluidos de los procesos globales, que viven de lo que pueden vender o intercambiar o de lo que reciben como ayuda humanitaria, cuyo movimiento está restringido por bloqueos, visas y el costo de los viajes, y que son presa de asedios, desplazamientos forzados, hambrunas, minas terrestres, etc.” (Kaldor, 2013: 5).

En lugar de intereses geopolíticos e ideológicos vinculados a la conceptualización weberiana del conflicto, los conflictos contemporáneos están, según Kaldor (2013: 3), más ligados a una multitud de diferentes políticas de identidad; y tienen lugar entre políticas de exclusión orientadas al Estado e intereses cosmopolitas que buscan trascender y desafiar el marco estatal. Por lo tanto, los conflictos contemporáneos presentan una “fractura política entre lo que yo llamo cosmopolitismo, basado en valores inclusivos, universalistas y multiculturales, y la política de identidades particularistas.

Esta fractura se puede explicar “en términos de la creciente división entre quienes forman parte de procesos globales y quienes son excluidos” (Kaldor, 2013: 7). Kaldor (2013: 11-12) llama así a un marco cosmopolita capaz de resolver conflictos al ir más allá del enfoque de arriba hacia abajo que propone el marco westfaliano y su sistema racional-legal weberiano. Este debe presentar “un proyecto político cosmopolita alternativo orientado hacia el futuro que cruce la división global/local y reconstruya la legitimidad en torno a un conjunto de valores democráticos inclusivos que debe ser contrapuesto a la política del exclusivismo”.

Si la soberanía interna del Estado, es decir, su capacidad para mantener su monopolio de violencia, se está erosionando cada vez más, entonces el énfasis mencionado en la soberanía westfaliano en el discurso de la ciencia política presenta un concepto vacío, mejor explicado a través de la hipócrita paradoja de Krasner (1999: 8-9) sobre la soberanía; que los Estados pueden ser reconocidos por otros Estados como soberanos westfalianos, mientras no tengan la capacidad de mantener el control coercitivo sobre su población ni proporcionar los principios democráticos representativos sobre los cuales se basa la legalidad de la autoridad racional-legal de la que se afirma que descansa el discurso estatal.

Antonio Gramsci como un modelo explicativo para un nuevo marco en la era global

Las teorías gramscianas proporcionan un marco explicativo que no solo cubre las insuficiencias del marco westfaliano, sino también propone una reorientación de la comprensión del poder como una fuerza subyugadora que no se basa en la coerción como en la comprensión weberiana del Estado, sino como una fuerza capaz de trascender y operar a través de los sistemas racionales y legales vinculados territorialmente del Estado. Robinson (2001) presenta así un marco más adecuado para entender los procesos de gobernanza y dominación, así como el declive de lo nacional en la era global.

A través de su enfoque materialista histórico, Robinson (2001: 158) ve la globalización como el proceso histórico del capitalismo que trasciende las fronteras del Estado nacional, transformándolo en un Estado Transnacional (ETN), que sirve como el órgano colectivo de gobernanza global para una emergente clase dominante de capitalistas que han logrado dominar al Leviatán hobbesiano que previamente marcó las restricciones regulatorias del capitalismo para transformarlo en el vehículo que impulsa al capitalismo hacia su nueva etapa. Por lo tanto, El ETN externaliza deliberadamente su gobernanza a instituciones supranacionales que actúan como el cinturón de unión que permite que el capital se mueva sin restricciones a través de las fronteras nacionales.

La propuesta que Robinson construye no solo marca una crítica a la idea dualista de Weber de separación entre Estado y mercado, y entre lo global y lo nacional, sino también critica su idea de poder en la sociología de la dominación como “la capacidad de emitir órdenes y hacer que se cumplan” (Robinson, 2001: 173). La capacidad de moldear las estructuras sociales ha cambiado de actores orientados en estructuras nacionales a actores “cuyos intereses se encuentran en nuevos circuitos globales de acumulación” (Robinson, 2001: 173). La dominación hegemónica, por lo tanto, no es algo que pueda entenderse como operacionalizada puramente por el Estado nacional, sino más bien por la clase capitalista global que puede operacionalizar sus ideologías a través de los Estados (Robinson, 2005: 561, 564).

A diferencia de la interpretación de Tilly (1985) sobre la dominación de los Estados sobre su población, el enfoque gramsciano aplicado por Robinson (2005: 364-365) señala que la dominación no se logra a través de la fuerza coercitiva, sino por la disposición de la clase gobernante a ir más allá de su propio interés egoísta y así hacer compromisos con otros grupos y actores para formar alianzas que puedan constituir un bloque histórico. Por ende, la capacidad de formar un liderazgo moral e intelectual que proporcione “la base de consentimiento para un cierto orden social, en el cual la hegemonía de una clase dominante se crea y recrea en una red de instituciones, relaciones sociales e ideas”.

El bloque histórico de las ETN no solo consiste en los Estados nacionales que superaron, sino que en su núcleo, se encuentra la clase capitalista global y, a su alrededor, las instituciones transnacionales de enlace como el Banco Mundial, la OMC, etc., y un “conjunto de políticos y figuras públicas carismáticas, junto con selectos intelectuales orgánicos, que proporcionan legitimidad ideológica y soluciones técnicas” (Robinson, 2005: 365). Comprender las partes constitutivas del bloque histórico es necesario para darse cuenta de cómo se crea la hegemonía (Robinson, 2005: 362).

La educación superior como un sitio para la reproducción hegemónica y el desarrollo de movimientos contrahegemónicos.

El énfasis hegemónico del pensamiento weberiano y el centrismo estatal en el campo de la política ha sido evidenciado por autores como Leca (2011). Sin embargo, como lo muestran Robinson (2001; 2005), el Estado ya no es una institución restrictiva frente a las fuerzas del capital global; más bien, se ha convertido en una herramienta de éste. Por lo tanto, se debe observar cómo este discurso no solo legitima la existencia de esta herramienta, es decir, las funciones de las instituciones estatales —en este caso, su sistema educativo— como sitios de producción ideológica hegemónica, sino también cómo estas mismas lógicas moldean el sistema educativo.

Mientras que el mito explorado sobre el origen del sistema westfaliano ha sido expuesto por de Carvalho et al. (2011) como una estandarización en los libros de texto de Relaciones Internacionales, la estandarización, la homogenización y la estandarización también pueden verse como una característica inherente a la era del capitalismo global, ya que un requisito para alcanzar la hegemonía es la producción de una “visión o ideología social universal”. No es sorprendente ver tales características también moldeando los sistemas educativos, como lo indican Stoller & Kramer (2018: 53-56), quienes destacan que los sistemas universitarios están siendo cada vez más dominados por la lógica weberiana de racionalización, lo que significa un aumento en el espíritu capitalista “orientado instrumentalmente hacia el intercambio de mercancías”.

Aquello implica una orientación de mercado donde las universidades contemporáneas en la era global son “ante todo empresas que deben competir por estudiantes, quienes a menudo son llamados explícitamente “clientes”” (Stoller & Kramer, 2018: 56). Las universidades deben cuantificar sus “productos” para demostrar su éxito y homogenizarlos para ajustarse a las lógicas de la demanda del mercado, ya que “bajo el capitalismo, todas las relaciones deben volverse inherentemente cuantitativas, calculables y medibles en términos de valor de cambio” (Stoller & Kramer, 2018: 56).

Zajda (2006: 15-16) ha argumentado que la orientación impulsada por el mercado hacia ideologías liberales en los sistemas educativos globales ha llevado a que la educación se moldee para “reflejar los estándares de competencia preferidos en el conocimiento dictados por corporaciones avariciosas y orientadas al lucro”, alejándose así del espíritu igualitario de la educación.

Además, los estándares globales establecidos por instituciones transnacionales como la OCDE crean uniformidad, pero no toman en cuenta el contexto local, por ejemplo, las capacidades para cumplir con tales estándares, lo que no solo arriesga perpetuar las desigualdades globales existentes, sino que también socava la diversidad educativa (Zajda, 2016: 18).

La creciente homogeneización en la educación global también ha sido demostrada por Carney et al. (2012), quienes afirman que la idea moderna de progreso ha sido utilizada para promover este desarrollo. Los intentos de construir políticas educativas que cumplan con estándares y normas internacionales en lugar de adaptarlas a las necesidades locales también han sido demostrados por Garzón (2020) en una investigación sobre la política educativa colombiana en materia de alfabetización durante el período del Frente Nacional en Colombia (1958-1974). Garzón (2020: 106) señala que las políticas fueron iniciadas y diseñadas en gran medida por actores extranjeros, como la ONU y los Estados Unidos de América.

Miranda et al. (2022: 92) también han destacado que el aumento del énfasis en el inglés en el sistema escolar colombiano “está intrínsecamente relacionado con el neoliberalismo y el imperialismo lingüístico, y es promovido por organizaciones del círculo interno en el Norte Global como el British Council”. Lo que favorece el inglés sobre las lenguas indígenas nativas, marginando a sus hablantes hasta el punto de que ni siquiera son reconocidos como bilingües. Esto no solo ignora el valor cultural y las necesidades de las comunidades que hablan lenguas nativas, sino que también crea sujetos neoliberales que son moldeados para encajar como fuerza laboral en la estructura hegemónica del capitalismo global (Miranda et al., 2022: 94).

Sin embargo, Miranda (2022: 82-83) también destaca que la educación es también un espacio para movimientos contrahegemónicos. Enfatiza la agencia de los docentes para “rebelarse contra toda forma de fatalismo y determinismo, que no proponen soluciones”, y en su lugar, moldear pedagogías a las necesidades locales (Miranda et al., 2022: 82). Esto incluye el uso de expresiones artísticas capaces de preservar y promover el patrimonio cultural (Miranda et al., 2022: 38).

Todo lo anterior resuena con la interpretación de Pierce (2015: 67) del trabajo de Negri Arte y la Multitud, donde “Negri sugiere que es el arte ‒ no la razón ‒ lo que estimula la imaginación para realizar la conciencia de un mundo unido.” Sin embargo, dicha unificación debe basarse en una educación que nos haga “reflexionar sobre nuestra ciudadanía en el tiempo presente y fomente la construcción de una ciudadanía dispuesta al diálogo intercultural, que reconozca y valore las diversas epistemes que coexisten en el país” (Miranda et al., 2022: 83). Así enfatiza que la población del país no puede ser entendida como un cuerpo homogenizado debido a las muchas culturas diferentes que están arraigadas en la pluralidad de las diversas lenguas indígenas en el país (Ibid. 2022: 19).

Leca (2011: 97) también critica el racionalismo instrumental en el paradigma de la ciencia política, al enfatizar su limitada orientación en teorías textuales, que no son capaces de explorar cómo el poder es cuestionado a través de las artes y otras expresiones de la experiencia humana. Afirma que es posible que “perdamos algo vital en la política si es un conocimiento que no nace del dolor y la pasión, ya que esas pasiones y emociones no pueden ser domesticadas por la pura razón.”

El énfasis en el concepto de ‘multitud’ al avizorar la educación como un espacio para desarrollar los movimientos contrahegemónicos también ha sido utilizado por Ford y Sasaki (2022), quienes argumentan que los intentos mencionados por el capital global de cuantificar la educación en objetos medibles que pueden ser equiparados a un valor monetario, pueden ser resistidos por la multitud promoviendo un estupor común en la educación. Ello significa conocimiento más allá de la medición al negarse deliberadamente a interactuar con puntos de referencia cuantificables, al negarse a producir conocimiento que el capitalismo pueda extraer. De esta manera, la multitud puede reclamar la educación como un espacio donde la educación no puede imponer sus lógicas (Ford y Sasaki, 2022: 944-945). Así, se destaca que “si la resistencia es siempre anterior al poder, y la acción a la reacción, entonces lo inmensurable es anterior a la medida.” (Ford y Sasaki, 2022: 943).

Connell (2014: 211) también critica los sistemas universitarios por su énfasis en reducir el conocimiento a mediciones cuantificables que se ajustan al modus operandi del capitalismo global. Afirma que “para que los ejercicios de clasificación neoliberales funcionen, las autoridades deben asumir que existe un dominio homogéneo del conocimiento sobre el cual se pueden realizar las operaciones de medición”.

Aunque existe esta comprensión hegemónica de mediciones universalmente aplicables, Connell (2014: 211) argumenta que la aplicabilidad del conocimiento homogenizado requiere traducción a contextos locales, lo que critica la base del conocimiento universal. Connell (2014) ha destacado especialmente, como otros autores mencionados en esta revisión, cómo en el paradigma de la ciencia política, esto se aplica especialmente a los modelos universales centrados en el Estado, que presentan una hegemonía intelectual eurocéntrica, que “tiene un amplio fundamento institucional, incluyendo universidades, pero que se extiende mucho más allá de ellas a profesiones, gobiernos, corporaciones y comunidades de práctica, creando en estas instituciones un sentido común en el que otras lógicas del conocimiento parecen exóticas, objetables o simplemente locas” (Connell, 2014: 2018).

Por lo tanto, Connell (2014: 212, 218-219) llama a una inversión del flujo de “conocimiento legitimado” de Norte a Sur bajo el paradigma hegemónico contemporáneo. Utiliza los ya existentes sitios de producción de conocimiento en redes de cooperación Sur-Sur, como el Foro Social Mundial, para establecer el conocimiento del Sur como un movimiento ideológico contrahegemónico no solo en la ciencia política, sino también en los sistemas globales de educación superior.

Krejsler (2021) también ha tomado el concepto de la multitud cosmopolita de Hardt y Negri (2004) como punto de partida para imaginar la educación como un medio para resistir los imperativos capitalistas. Esta capacidad de resistencia radica en la plasticidad de la naturaleza nómada de la multitud, en su habilidad para crear ensamblajes, tomando fragmentos de conocimiento de todas partes de la red de interconexión global y adaptándolos a su aplicabilidad a necesidades contextuales específicas.

En resumen, con este recorrido crítico, en lugar de reproducir experiencias pasadas en el presente, se trata de descubrir la aplicación continua de rígidos marcos teóricos obsoletos como el de la soberanía westfaliano, para, en su lugar, proponer la aplicación contextual de los marcos ensamblados con un nuevo enfoque que tiene como objetivo imaginar “la buena vida” – en cómo el mundo contemporáneo puede ser llevado a tales visiones del futuro (Krejsler, 2021: 5, 12).

En esa medida, con esa perspectiva se avanza en la refundación de la ciencia política. La que parte de una descentralización que problematiza la pareja conceptual de la dominación legítima, a partir de la hegemonía que piensa la dominación en términos de dirección consciente en los planos nacional y global. Igualmente, permite avanzar en la propuesta hecha por el investigador Miguel Ángel Herrera Zgaib, quien la expone en su libro Gramsci y la Crisis de hegemonía. La refundación de la Ciencia Política (Herrera, 2013).

Literatura

Bhambra, G. K. (2016). Comparative Historical Sociology and the State: Problems of Method. Cultural Sociology, 10(3), 335–351. https://doi.org/10.1177/1749975516639085

Carney, S., Rappleye, J., & Silova, I. (2012). Between Faith and Science:World Culture Theory and Comparative Education. Comparative Education Review, 56(3), 366–393. https://doi.org/10.1086/665708

Connell, R. (2014). Using southern theory: Decolonizing social thought in theory, research and application. Planning Theory, 13(2), 210–223. https://doi.org/10.1177/1473095213499216

Centeno, M.A. (2002). Blood and Debt. War and the Nation-State in Latin America, University Park, PA: PennState University Press, 261-281

de Carvalho Leira H.B. and Hobson, J.M. (2011). The Big Bangs of IR: The Myths That Your

Teachers Still Tell You about 1648 and 1919, Millennium, 39/3, 735-758

Du Pisani, J. A. (2006). Sustainable development – historical roots of the concept, Environmental Sciences, 3:2, 83-96

Ford, D. R., & Sasaki, M. (2022). The multitude beyond measure: Building a common stupor. Educational Philosophy and Theory, 54(7), 938–945. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1803832

Garzón, F. A. S. (2020). La alfabetización: Una política del sistema internacional en el régimen político del frente nacional en Colombia (1958-1974).

Halperin, S. and Palan, R. (2015). Introduction: Legacies of Empire, in Halperin, S. and Palan, R. (eds.), Legacies of Empire: Imperial Roots of the Contemporary Global Order, Cambridge: Cambridge University Press, 1–24.

Herrera Zgaib, M.A. (2013). Antonio Gramsci y la crisis de hegemonía. La refundación de la ciencia política. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Colección Gerardo Molina 39.

Hobbes, T. (1951). Leviathan (M. Oakeshott, Ed.). Collier. (Original work published 1651)

Kaldor, M. (2013). New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (3rd Edition).

Stanford: CA: Stanford University Press, 1-14.

Krasner, S. D. (1999). Sovereignty: organized hypocrisy (Core Textbook). Princeton University Press

Krejsler, J. B. (2021). Multitude, weaponize ye theories of globalization! Deleuzian strategies to affirm diversity vs predatory capitalism and nationalisms. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 42(5), 796-811. https://doi.org/10.1080/01596306.2020.1843117

Leca, J. (2011). Political philosophy in political science: sixty years on: Part II: current features of contemporary political philosophy. International Political Science Review, 32(1), 95–113. https://doi.org/10.1177/0192512111402304

McGuire, J. (2018). Nancy Fraser’s Subaltern Weltbürger Blues. In Cynical Suspicions and

Platonist Pretentions (Vol. 22, pp. 130–164). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004364929_007

Miranda, N., De Mejía, A.-M., & Giraldo, S. V. (2022). Language Education in Multilingual Colombia: Critical Perspectives and Voices from the Field (1st ed.). Routledge.

https://doi.org/10.4324/9781003155263

Pierce, A. (2015). Beuys, Hardt and Negri: One World ‒ One Consciousness. Athens Journal of

Humanities & Arts, 2(2), 67–78. https://doi.org/10.30958/ajha.2–2–1

Robinson, W. I. (2001). Social theory and globalization : The rise of a transnational state: Symposium on Theory and Globalization. Theory and Society, 30(2), 157–200.

Robinson, W. I. (2005). Gramsci and Globalisation: From Nation-State to Transnational Hegemony. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 8(4), 559–574. https://doi.org/10.1080/13698230500205243

Scuccimarra, L. (2021). Globalization and Cosmopolitanization: Reassessing the ‘Humanitarian Turn’ of International Politics Thirty Years Later. In The Politics of Humanity (pp. 81–112). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978–3–030–75957–5_4

Stoller, A., & Kramer, E. (Eds.). (2018). Contemporary Philosophical Proposals for the

University. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978–3–319–72128–6

Tin Bor-Hui, V. (2010). War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe,

Cambridge: Cambridge University Press, 168-223.

Zajda, J. I. (Ed.). (2006). Decentralisation and privatisation in education: The role of the state.

Springer.

Jakob Andreas Balslev, Maestrante en Ciencia Política. Trabajo en la pasantía internacional en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá, 2024. Bajo la dirección del profesor investigador Miguel Angel Herrera Zgaib, adscrito al Departamento de Ciencia Política, 1999-2024.

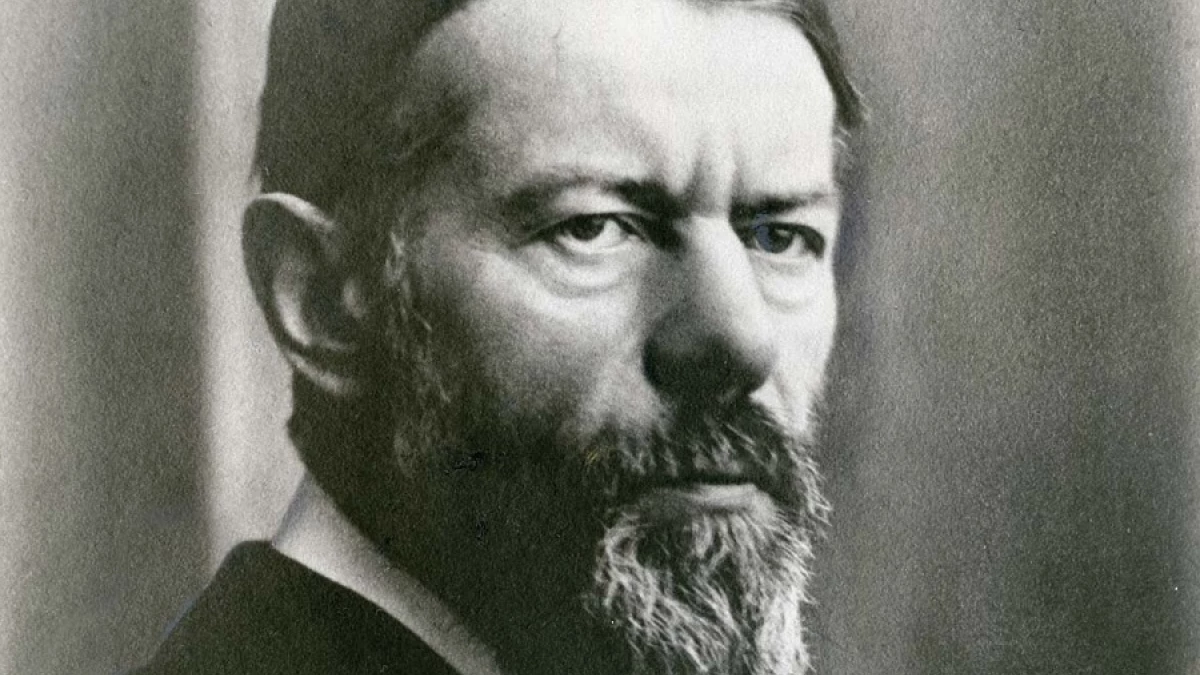

Foto tomada de: Psicología y Mente

Deja un comentario